問:上次我們談王羲之的蘭亭序,今天來談關於王羲之的一般問題,怎麼樣?你曾經說,今天沒有一本王羲之的傳,這是可怪的,是個謎,這意思你能不能再說清楚些?

答:與其說是謎,不如說是一個問題,我們應該試著回答。我們且看中國詩方面的情形。杜甫、李白、陶淵明、王維、李商隱……這許多人到現在仍然有人為他們寫傳記,寫評論,一千多年來,關於他們的文字已經非常多,特別是杜甫,所謂「千家注杜」,而現在還在寫,簡直寫不完。這表示他們對於現代中國人仍有意義,以我們的眼光去觀察,還可以有新的發現,有新的話好講。王羲之呢?一向被認為最偉大的書法家,今天連一本傳也沒有,談到他的文章也很少。總括起來,今天的中國人對他很冷漠,是不是他對現代中國人沒有現實意義了呢?

我想這不是王羲之個人的問題,而是書法本身的問題。今天中國書法藝術處於一個低潮,大家雖說仍然在寫漢字,但是真正從藝術角度看字寫字的卻很少。多數人對書法實在很隔閡,有人不但隔閡,而且有一種拒抗,看到古碑、古帖的時候,就覺得返回到古代封建文化的窄籠裡去,簡直連呼吸也不能暢快。

這情形怎樣產生的呢?我想原因很多,要詳細討論,牽涉很廣,我們既然準備談王羲之,就只好暫時把這個問題撇開。

問:照這麼說,我們討論王羲之不是一個很冷僻的題目麼?

答:那是當然的。一方面固然是冷僻,一方面又是談得太多的老題目。如果把我們的談話寫出來,題作「談王羲之」,我想讀者會發生兩種不同的反應:對書法有興趣有修養的人會說:「談王羲之?古人今人談得很多了,除非提出一個具體的什麼新問題,這樣泛泛地談,絕對談不出什麼道理來。」而現代藝術的愛好者會說:「談王羲之?故紙堆裡的東西和我們今天的創作有什麼關係呢?談不出什麼道理來的。」

那麼我們就不談了嗎?我想這態度是不對的。就算王羲之在現代已沒有什麼現實意義,我們也應該分析一下,說個明白為什麼沒有。對這一部分文化遺產不知如何處理,只覺和我們無關,便不聞不問,這是一種精神的懶惰。

我們現在來談王羲之,固然不能不借重古人的議論,但更重要的是用現代人的眼光來看,我們試著給予新的評價,並且和我們今天的創作活動、欣賞活動聯繫起來。

問:可是你自己說過,王羲之沒有真跡留下來,要討論他,不是很困難麼?

答:對,的確相當困難。中國人向來把他推為書法藝術上的第一人,這是不能否認的事實。我的意思決不是也要跟著古人把他推崇為「書聖」,但是在很長期中,有很多的書法家把他推崇為「書聖」,這個現象具有象徵意義,值得我們研究。

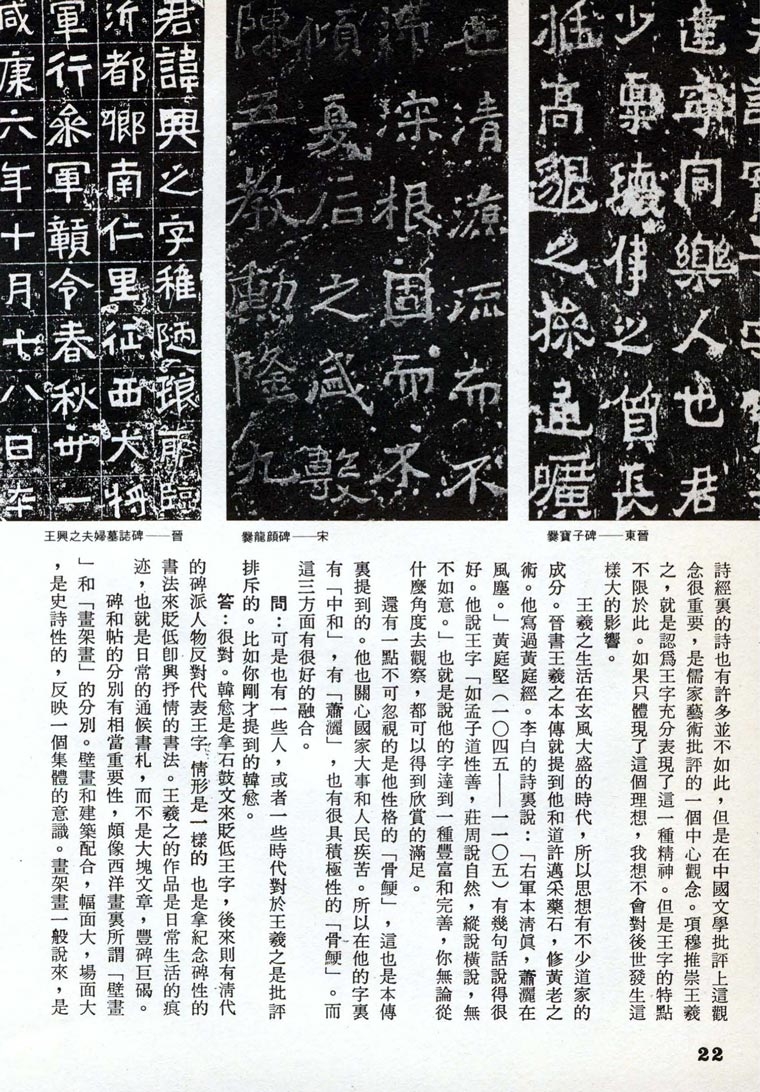

說「王羲之是中國書法上第一人」是一種相當粗淺的藝術觀。好像給小學生打分數,某某人九十九分,全班第一,或者世運會某某人跑百米九秒九,得金牌獎。藝術品並不能那樣比較。藝術品之間往往有性質上的差異,不好相比較的。比如韓愈就看不起王羲之的字,為什麼呢?因為他拿王字和石鼓、秦篆作比較,在石鼓歌裡他有這樣一句:「羲之俗書趁姿媚」。石鼓的紀念碑性的書法和王羲之的即興式的書札,在目的上、風格上全然不同,硬放在一個天秤上衡量輕重,是不合理的。

最早的書法批評就用了這一種「記等法」。比如梁庾肩吾的「書品」,把漢到梁的書家分為上上、上中、上下……等九品。但是很快就有人感到這辦法不完善。唐張懷瓘(玄宗時人)就分為神、妙、能三品。後來的批評家往往又增加高品、佳品……等名目。

但是「九品法」也並不可忽視,因為這裡反映出一個時代精神來。說「某某當代正書第一也」、「某某本朝行書第一也」,這樣的話表現了這個時代的某種偏好、某種理想。如果王羲之在很長的時期中,為大多數的書法家推為第一,那麼他在一定程度上代表了中國書法藝術上的理想。這理想是什麼呢?

我覺得在這裏有一本書值得特別提出來,是明代項穆(十六、十七世紀間)寫的「書法雅言」。項穆的父親就是極有名的收藏家項元汴(一五二五——一五九〇)。這一本書不大為人提到,因為談技術的地方不多,但就哲學意義說,是一本相當有系統的書法美學。美術叢書把這本書收在二集第四輯裡,他站在儒家的思想立場把王羲之比為孔子,認為是大統,是集大成者。什麼是集大成呢?他有一說明,那內容就是「中和」,他認為後來的畫家都從這裡 生出去,都有一偏,有的寛和而不夠雄强,有的雄强而失於魯獷,有的溫雅而嫌拘謹,有的蕭灑卻又過於放肆……惟有王羲之在「中和」中包含這一切可能的性質。「中和」也就是中國傳統藝術批評裡的「詩教」,所謂「溫柔敦厚」。其實中國的詩並不都表現這一種精神。李杜的詩都不能說是「中和」的,詩經裡的詩也有許多並不如此,但是在中國文學批評上這觀念很重要,是儒家藝術批評的一個中心觀念。項穆推崇王羲之,就是認為王字充分表現了這一種精神。但是王字的特點不限於此。如果只體現了這個理想,我想不會對後世發生這樣大的影響。

王羲之生活在玄風大盛的時代,所以思想有不少道家的成分。晉書王羲之本傳就提到他和道許邁采藥石,修黃老之術。他寫過黃庭經。李白的詩裡說:「右軍本清真,蕭灑在風塵。」黃庭堅(一〇四五——一一〇五)有幾句話說得很好。他說王字「如孟子道性善,莊周說自然,縱說橫說,無不如意。」也就是說他的字達到一種豐富和完善,你無論從什麼角度去觀察,都可以得到欣賞的滿足。

還有一點不可忽視的是他性格的「骨鯁」,這也是本傳裡提到的。他也關心國家大事和人民疾苦。所以在他的字裡有「中和」,有「蕭灑」,也有很具積極性的「骨鯁」。而這三方面有很好的融合。

問:可是也有一些人,或者一些時代對於王羲之是批評排斥的。比如你剛才提到的韓愈。

答:很對。韓愈是拿石鼓文來貶低王字,後來則有清代的碑派人物反對代表王字情形是一樣的也是拿紀念碑性的書法來貶低即興抒情的書法。王羲之的作品是日常生活的痕跡,也就是日常的通候書札,而不是大塊文章,豐碑巨碣。

碑和帖的分別有相當重要性,頗像西洋畫裡所謂「壁畫」和「畫架畫」的分別。壁畫和建築配合,幅面大,場面大,是史詩性的,反映一個集體的意識。畫架畫一般說來,是為了裝飾內室,不可能有教堂壁畫那樣的規模,接近日常生活,偏於個人抒情。中國的「碑」是為了紀功、紀事,立石以垂久遠,有社會意義、集體意義,字的風格自然比較鄭重嚴肅。以行草書體寫碑是唐以後的事,而且數目究竟很少。所謂「帖」本是一些書札詩抄,用來陶冶性情,表現文采,是個人即興的東西。到晉代這傾向發展到了極端,一行兩行也被視為至寶,這情形到後來也沒有了,這一種把即興隨筆拉高到藝術傑作的地位,把幾秒鐘的揮掃當作一大完成,實在是藝術史上極罕有的現象。

精煉是藝術的要素之一,而追求精煉尤其是中國文化精神的一個特徵。在哲學上儒家講「一以貫之」,講「先立乎其大者」,講「簡易」。老子說:「吾言甚易知,甚易行。」禪宗更是在中國出現的,講「頓悟」、「一念相應,便成正覺。」在造形藝術上中國山水畫和人物畫和西方繪畫比起來,顯然是追求簡易的。在表現手法上,書法比繪畫更屬簡易,而晉人的書札可以說是達到了經濟簡易的極限,再經濟恐怕就只剩下白紙。

現代人得到畢卡索或克利的一小幅素描,只畫有少數幾條線,也珍貴得不得了,有人認為這是過分,但是如果反過來看中國,王羲之、王獻之的兩行字,而且還不是原蹟,我們視為至寶,實在是有過之而無不及的。

法國畫家克萊因(Klein)在一九五八年左右開過一個展覽會,連畫也沒有,只有三面白牆,那也許是更經濟的表現,但是已經超出畫面的問題,轉為藝術行動的問題。在這行動中,作品已經被揚棄,被否定;行動的意義代替了作品的意義。

我們的話好像扯遠了,但是我想,談到王羲之,這個造形極限的問題是必須提出來的。

如果我們借用清末王鵬運論詩的用語「重拙大」,那麼碑體的風格要求「重、拙、大」;而帖,可以說相反,追求「空靈、敏智、精微」。從消極方面說,這是末世知識分子在書齋裡的技藝,是一種神經末梢的戰慄;從積極方面說,這一種高度的敏感與智慧的濃縮表現是中國文化的一個特殊成就。在這種幾方寸的小紙上,只憑幾點墨跡,表現了廣闊豐富的精神世界。

西方人過去重視藝術成品,不重視草稿。把創造過程和創造的成品看得一樣重要,把即興的草稿和完成的作品一樣看待是很晚近的事,把作品故意造出塗抹修改的痕跡更是這個世紀的事。而中國人講藝術創造,從春秋戰國起便重視「流露」,這可以從莊子記宋元君召畫師作畫的故事看出來。畫師中有一個解衣般礴,旁若無人,宋君讚道:「是真畫者也」。幾秒鐘的即興揮掃是藝術家心靈最直接的流露,和他的技巧的最真實的本領。而中國藝術的這一傾向到了晉代在書法藝術裡發展到了頂峰。晉人寫信,都是想在幾個字、幾行字裡把自己的人格精神全部表現出來。

說明了帖的特點,我們現在再回過頭來繼續談王字。

上次討論蘭亭序,提到清末李文田認為「世無右軍書則已,苟或有之,必其與爨寶子(公元四〇五年)、爨龍顏(公元四五八年)相近而後可。」這話對不對呢?

一九六五年在南京附近發現了幾種晉代墓志。墓志和碑稍不同,也記述墓主的傳略,但墓志石藏在墓內,石塊小得多,石面是方形的,一般字體也小些。這是因為自從漢末曹操禁止厚葬立碑,晉也繼續這禁令,於是產生了這一種墓穴內的墓志。這幾種墓志的字體和二爨的字頗為接近,筆觸的起收有隸字的痕跡。這發現引起郭沫若的注意,而他的文章掀起了蘭亭序的大爭論。很多不肯懷疑蘭亭的人都曾提出這一個論據:「晉人公用爨,私用王(羲之的字體);碑用爨,帖用王。」(見章士釗的柳文指要裡「柳子厚之於蘭亭」)我雖然懷疑蘭亭,但這說法我是贊同的。凡禮法都有相當的保守性,鄭重場合所用的字體是比較保守的,正像鄭重場合穿的衣服是保守的,無論西方和中國都如此,比如法國國家學院院士正式禮服是古色古香的。碑和墓志所用的字體不可能用當時流行的字體,而王羲之的字體又是當時認為的新體,所以王字和墓志的字體有距離是無疑的。否則庾家子弟摹仿王字,何至使庾翼氣得說:「兒輩厭家鷄愛野鶩!」更進一層說,晉代思想反禮教,尚老莊,行為放誕不覊,日常書札是當時士大夫表現個人風格意趣的一個重要方式,其字體必定意識地和禮法場合用的字體製造一種對立。如果兩者相近、相似,晉人的反禮教精神怎麼表現出來呢?所以李文田的那一句話甚至可以改作:「世無右軍書則已,苟或有之,必其與爨寶子、爨龍顏相『異』而後可。」當然這個「異」字是需要注釋的。異的可能性很多,如何異,當然很難定,雖異,也必定受時代、地域種種限定,但二爨和王字的對立性是不能抹殺的。

我的說法當然也還是相當主觀的推測。近年出土古文物越來越多,我想地下材料出土更多些,特別是墨跡,我們可以逐漸得到較可靠的結論。晉代抄本,特別是抄經,也是很可貴的墨跡,也是一份不可忽視的參考資材,但抄經生的字體究竟和追求表現「風流蘊藉」的書法家的字體也還是兩類的。

問:你對王羲之的思想背景所作的分析,很有意思,但是他之所以被推崇必不只是他的思想背景所造成,在藝術性上,他的書法也必有非常不平凡的地方吧。

答:那是一定的。我們剛才是從書法的精神內容上去了解王字,王羲之的確能充分地在書法上表現了中國知識分子所理想的意境,所以受到了如此的推崇。但他之所以能夠充分表現這內容,當然要靠他的技藝。在這方面,我認為他確有極高的技巧,西方所謂的 Virtuoso。

問:我們從什麼帖裡可以看出他的技巧呢?

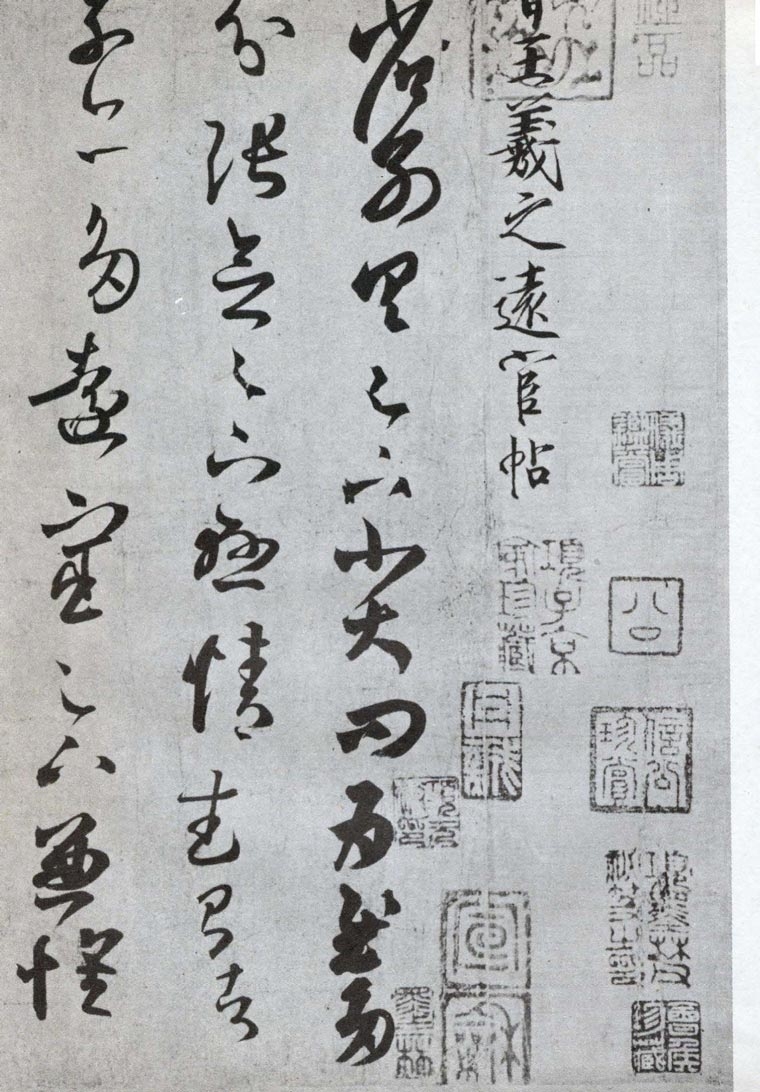

答:哪些帖可以代表王字真正的面貌,當然是一個非常麻煩的問題,會引起很多爭執的。就比如我們上次所談的蘭亭序,有人認為神妙之至,我們卻不給很高的評價,而且認為不很能代表王羲之的字。

現存所謂王帖,大致先可分兩類:一是墨本,一是刻搨本。墨本很被看重,世間只有一份,十分可貴,但是忠實性不一定趕得上刻搨本。墨本有兩種:一是鈎填的,用薄紙覆在原作上細致鈎出,填上墨而成的,這是一種平實的複製方法。另一種是臨寫本,但不是很自由的臨寫,而是試著把原作的模樣移寫出來。這種臨本最害事,在創作價值上是零;在欣賞價值上是個負數;在考據價值上尚可供參考。其唯一可取的是因有這摹本吸引了許多後世的名家在後面題跋,這些題跋、印章大都是真跡,確實可貴。我們舉個例子。乾隆珍貴之至的「快雪時晴帖」就是這樣的一個相當拙劣的帖。乾隆在一七四七年收得後,把這一帖和王獻之的「中秋帖」、王珣的「伯遠帖」一併藏在養心殿內溫室,把這屋子題作「三希堂」。每逢落雪放晴,便叫侍臣捧出來玩賞,高興起來便題幾個字、幾句話,甚至畫上幾筆雪枝。數十年不斷。真可說藝術欣賞的雅興很高,擺出文化帝王的風度。可惜這帖不但是假的,而且是頗壞的臨本。中秋帖一般都認為是膺本,這裡不談。快雪時晴裡第一個羲字的戈鈎就很笨拙,「力不次」三字最顯得勉强描湊。但皇上如此珍愛,偶然召大臣來共同展玩,這是莫大的恩典,正是要五體投地地去敬觀鬼神呵護的寶物,誰敢說:「這是假的,而且很壞」?皇上要大臣題字,當然也就誠惶誠恐,盥手薰香,恭題歌讚了。以這樣心理欣賞藝術當然是大害事的。

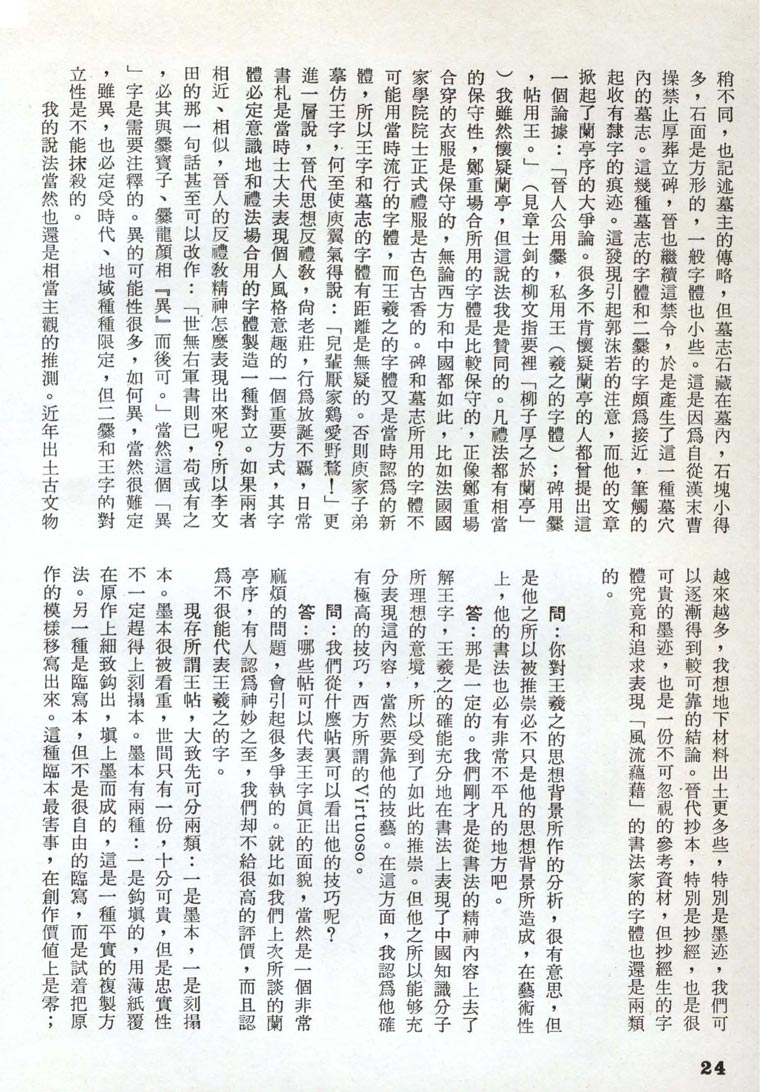

關於刻搨本,當然也得帶著批判的眼光去看。第一要看刻石所根據的墨跡是不是真的;其次要看摹工刻工是不是精;再其次要看搨工是不是高明。宋太宗時刻的淳化閣帖最為人所知,但是這部帖不能叫人滿意,因為負責這工作的王著鑑別法書的能力就不高,刻工也差。字的筆觸被刻圓刻軟了。這是一般書法鑑賞家公認的事。其後大觀帖是宋徽宗命蔡京負責主持的。徽宗自己是藝術家、鑑賞家,蔡京也是書家,他們的要求嚴格得多,大觀帖自然也就高出淳化閣許多。本來刻搨是一種複製方法,可以搨印許多份,但是日久,原石毀滅,許多古搨本也都喪失流散,所謂宋代原拓遂成為珍貴的寶物了。

問:墨本和刻搨本,那一種比較可靠呢?

答:那很難說。純粹就製作過程說,墨本鈎填應該是比較可靠的,因為只經過了一道鈎摹的手續。刻搨本的製作,先前把原作勒描在石上,然後用刀刻出來,然後覆紙搨出,一共是三道手續,走樣的可能性就大得多。在許多北朝碑中就可以看出刀刻的痕跡代替了筆寫的痕跡。臨本是最走樣的。臨本和鈎填本都被稱作墨本,其實忠實程度相差很遠。當然這忠實性的優劣比較也不能一概而論,還要看製作人的本領來定。壞的鈎填不如刻搨,也是可能的。

臨寫有三種態度:一是練習寫字,學習古人。一是複製。一是借古人的字來發揮自己的思想情感。最後一種是很自由的臨寫,目的並不在像原作。何紹基寫漢碑,吳昌碩寫石鼓,都是這樣的。正像梵谷臨米勒,畢卡索臨維拉斯蓋玆。這樣的臨摹實是一種創作。至於複製的臨摹,是要求和原作近似,戰戰兢兢地把原作的筆致、結構搬過來,這樣的墨本乍看似乎不差,然而是經不起細心研究的。在這樣一種複製的目的下去寫字,不可能寫得完整而自然。

關於刻搨本,我要附帶說一事,和鑑賞王羲之字很有關係的,就是懷仁集字聖教序一帖。懷仁是唐初的和尚,他把當時流傳的王帖中的字選出來集成三藏聖教序。文章是唐太宗為玄奘譯的佛經所寫的總序。這一帖有人推崇極了,多數人學行書都用來作榜樣,所以影響也極大。這一帖的價值究竟怎樣呢?我以為在創作價值上是零;在欣賞價值上是負數,在考據價值上是不錯的參考資料。這話怎麼說呢?懷仁自己承認這是集別人的字,當然不是創作。但是如果把這些硬湊起來的字要人當作王字去欣賞,則是不對的。行書的特點就在字字相隨,氣勢貫注;懷仁把這些字從原來的行氣中拆出來另拼另湊,氣勢完全破壞了。尤其是王字最注重氣勢,同樣的字,每次寫法都不同,這是歷來大家都指出過的。姜夔(一一五五——一二三五?)在續書譜裡提到王帖裡「羲之」兩字、「當」字、「慰」字、「得」字,特別多,而「無有同者」。這也並非故意為變而變,而是因為同樣一個字在不同的上下文中,因受上下文的影響,和上下文取得造形上的呼應承接而不得不變化。但是懷仁集字中同樣形相的字,一再出現。比如「能」字,共有七個,他只找到了兩個不同的寫法。其中的一個「厶」部分很大,不甚勻稱,孤立起來是不太好看的,一定是在某一特殊上下文的結構中引起的變形,而懷仁用了五次,這種死套硬填的辦法顯然違反藝術創造原則。其他文言常用的字:「者」、「也」、「之」、「大」……也都有這種重複的情形,使人看了,非常刺眼。集字可以當作查行書字體的字典,可以供我們參考,並且了解懷仁時代所見的王字。此外可以供初學行書的人學習個別的行書字。所以我也並不反對人臨習聖教序,但是若當作完整的作品去欣賞,就大差了。古人中確有不少是把這個帖當作完整,甚至完美的作品去欣賞的。葉昌熾(一八四九——一九一九)在「石語」裡就評道:「天衣無縫」。這樣的拼凑怎麼能「天衣無縫」呢?當然也有人嚴厲批評的,明趙宦光(?——一六二五)「寒光帚談」說:「即字字羲之,非羲之矣,曰何故?曰取君百篇割集一首,猶然屬之尊作,肯認作否?」如果拿集字去問王羲之自己的意見,我猜想,最先,他一定大吃一驚,因為在他的時代沒有集字的事,集字始於懷仁。然後他一定大為憤怒,斷然反對的。

問:你的看法是不是有些偏激?因為自懷仁之後,集字的事似乎有一些人喜歡作。

答:集楷書問題較少,雖然我也反對。我所以特別覺得聖教序不能當王字欣賞,是因為那是行書,氣勢很重要,不能切斷另凑。若請王羲之自己去寫這聖教序,一定完全另一個樣子。有人說懷仁在拼配的時候,也很費斟酌,細心安排了上下文的接承,那是當然的。不過從不同的王帖中尋找兩三個字來配合,這實在是一種遊戲,這和在古人詩集中抽出單句來,拼成另一首詩,或者拼成一副對聯是相似的。有時候也可以拼成很有意思的東西,比如有人拼過這樣一聯:「試問夜如何?梧桐更兼細雨——無計花間住,東風暗換年華。」這是從蘇軾、李清照、秦觀三個人的四首詞中摘出的句子,不能說不巧妙。梁啟超在妻亡故後,悲痛中讀詞,便集古人句作對聯,共得四十八幅,題為「苦痛中的小玩意兒」,附在飲冰室詩話之後。這些對聯他稱為「小玩意兒」,其實超過了消遣遊戲了。這許多對聯很能反映中國人對於人生的態度,比如這一聯:「春欲暮,思無窮,應笑我早生華髮——語已多,情未了,問何人會解連環。」這樣的遊戲和人生的悲歡苦樂相關連,比懷仁的集字多一層意義,有更多的創造成分了。

問:古人對王羲之字的形容是「龍跳天門,虎臥鳳閣」,或者說「千變萬化,得之神功」,總叫人覺得不確切,不具體。你說王羲之的字技術很高,是一種 Virtuoso,是不是能說得更具體些。

答:我當然願意試著說清楚,但究竟能不能叫人滿意,就看別人的決定了。

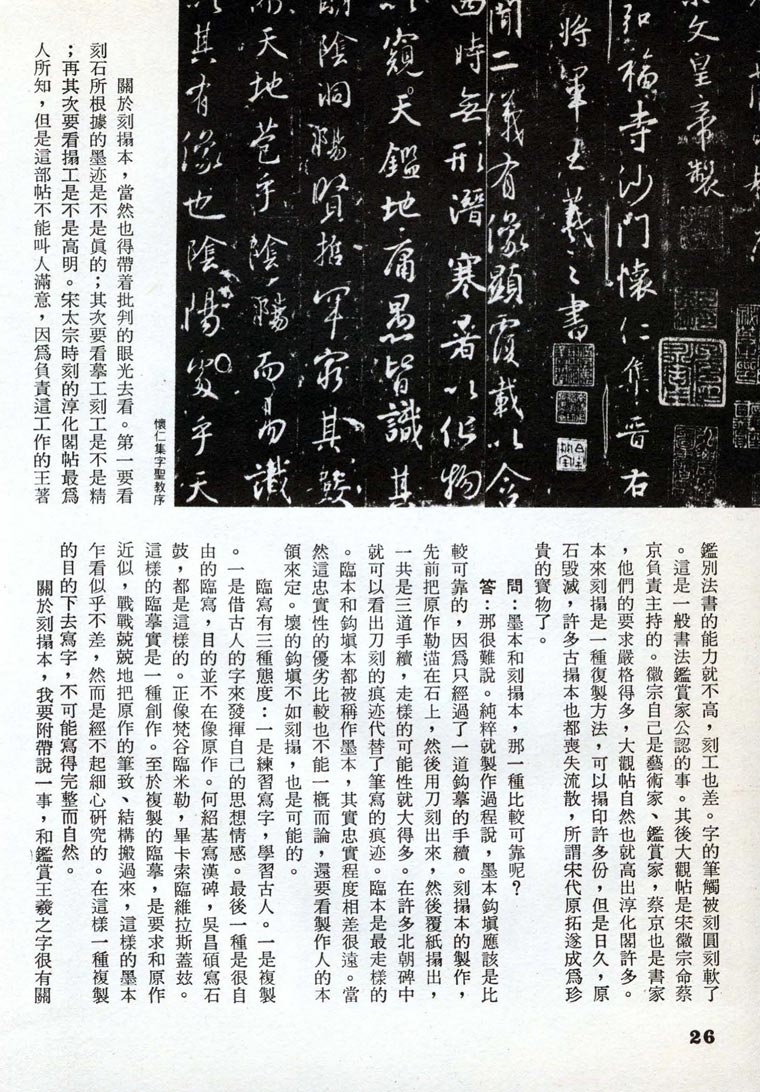

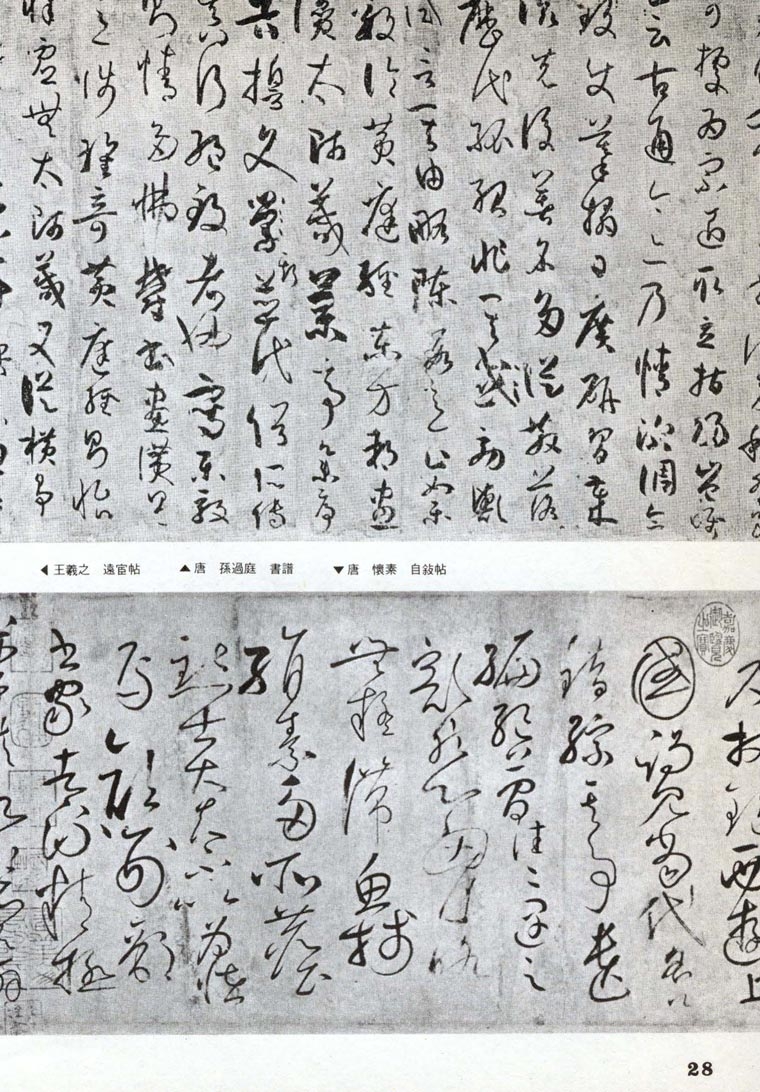

我以為藝術品的一個基本原則是「變化統一」,而所謂Virtuoso,是指藝術家善於變化,而在奇突變化中,他始終掌握著主題和整體的統一。Virtuoso 是個義大利字,原指音樂演奏上的高度技巧,也許可以翻譯作「絕技」或「神技」。提到 Virtuoso,大家就會聯想到提琴家帕格尼尼(Paganini 1782—1840),我們雖然已無法聽到他的演奏了,但是他寫的曲子確是叫人眼花撩亂,而在飛躍翻騰中,主旋律是不亂的。我覺得看王羲之的字也有這一種感覺。他的行書筆法不斷變化,在變化中結構是緊嚴的,筆法是精到的。比如取「遠宦帖」頭三行就可以看出疏密粗細的緊嚴組織與巧妙變化。「足下」三次出現,每次形象略有不同,而這兩個字幾乎縮寫為五個點,五點之間有極其緊凑的呼應。唐孫過庭(七世紀人)以書譜序著名,世傳有他自己用行書寫的本子。向來也當作學習行書的範本的。若把孫過庭的行書和王羲之的行書比較,就可以看出在行氣上、字與字之間接承上,王字嚴緊得多。而筆法的變化上,王字奇突靈活得多。懷素的草書也很有追求「絕技」的意思,他的自敘帖(公元七七七年)很有點叫人眼花撩亂,但若拿來和王羲之的行草比較,就可以看出每一筆、每一點的刻劃!王羲之更要深入、精微。正是孫過庭所謂「一畫之內,變起伏于鋒杪;一點之內,殊衂挫于豪芒」。孫過庭自己並沒有做到。王羲之確是做到,而達到一個技巧上的極峰。

就純造形說,王字有一特點,我暫時叫它作「括號型」。在寫一行草書的時候,筆尖的主要運動好像在畫許多括號。比如遠宦帖第一行的「省」字的大撇不向左伸出去,反而扭轉回來,「別」字收尾也括回來,「大」字、「問」字的收筆都括回來。我想從前人說王羲之的字「內擫」,大概是指這一個特點。說得比較詩意,而意思比較含糊的「金聲玉振」,我想也是這個意思,是指左右括號的互相呼應。甚至於「龍跳天門,虎臥鳳閣」的說法,可能也是從這裡來的,描寫左右兩筆像兩尊獸相對相撲。

問:可是王帖中有的並不如此,「平安」「如何」「奉橘」三帖的筆畫相當直,沒有「括號型」。

答:我想這是王羲之不同時期的風格。據我看,直線為主的書風是他早期的,「括號型」的書風是成熟以後的。這推測對不對,當然希望有研究的人指出來。王羲之一生中風格有過變化是無疑的。明詹景鳳(十六世紀)在東圖玄覽裡說王羲之「五十五而後書成」,這話似乎說得太過確鑿。但王字到晚年有一變,是大家都承認的。這裡還可以附帶提到一個問題。有人說王羲之有個代書人。這是陶宏景答梁武帝的信裡說到的,不知道他的根據何在,實在是很離奇的。更怪的是他說王羲之罷官之後,「不復自書」。代書的事在中國並不稀有,在現在也常有,有地位的人自己的字不好,請人代筆,或者名書家應付不了託請,找一個門弟子代筆……但王羲之並沒有請人代筆的必要,他是愛寫字的人,罷官之後,寫字應該是他的一椿足以陶醉的樂事,怎麼會請人代辦呢?他留下的墨跡又多是書札,這樣的日常書札如何請人代辦呢?除非是讓他自己的兒子代筆。陶宏景說:「子敬(王獻之)年十七八全仿此人書,故遂成,與之相似。」那麼不如說這個人就是王獻之,否則哪裡來個外人替王羲之草家書?比陶宏景時代稍早的虞龢在他給劉宋明帝的「論書表」(公元四六七年)上說過王羲之的字「末年始造其極」,並沒有提到有代書人的事。如果真有這個代書人,他的書法竟是超過王羲之了,為什麼沒有人知道一點消息,只是到了梁代(五〇二——五五八)住在山裡的陶宏景才說出來?這也過於奇突。我認為這是陶宏景想像出來的故事。他說王羲之的字到了晚年,和以前的字不同,世人「見其緩異」,呼為「末年書」,他為了給一個解釋,造出這樣一個「代書人」,他似乎不想王羲之的字可以在一生的不同時期有不同的面貌。這問題作右軍年譜的魯一同曾經駁過陶說,但是近人中還有不少人承認陶說的,所以在這裡特別提出來。

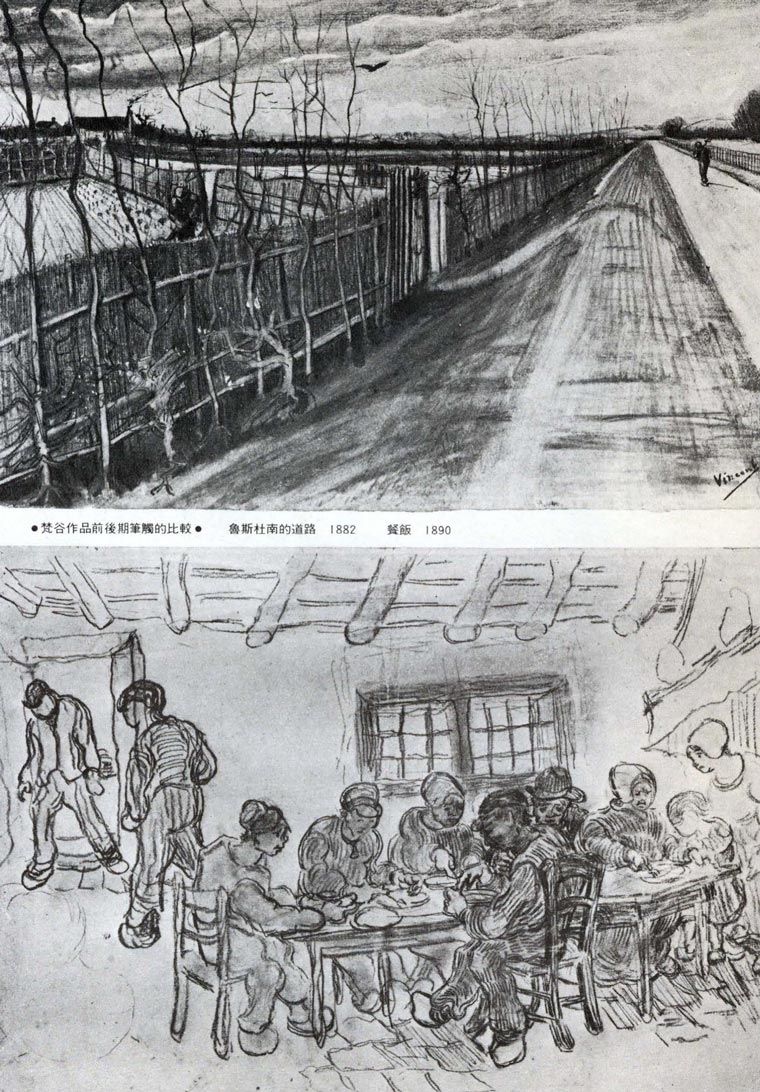

我這時想到梵谷的作風也是從直線的筆觸發展為括號型的筆觸的。他開始利用明顯的大筆觸作畫的時候,筆觸是平行的、直線的。最後幾年進而發展為曲線,或是波形,或是括號形,用來描寫火燄一樣燃燒的宇宙。括號比平行線具有更激烈的張力。

問:你既然認為王羲之在技巧上達到一個極峰,那麼你也是承認王羲之是中國書法上第一人的了?

答:完全從技巧上看,也很難說他就是第一個人,因為同樣表現了「絕技」、「神技」的也還有別的人,比如他的兒子王獻之,也有極高的技巧,而且他是立意要超過父親的,他意識地追求技巧的詭奇。像他寫的鴨頭丸帖,的確很精彩。

問:歷來爭論的王氏父子高下的問題,你的看法如何?

答:張懷瓘說得不錯,他說:「子為神俊,父得靈和」。我剛才說到王羲之表現了一種中和與放逸的精神,在王獻之那裡,「中和」的成分減少了,而「放逸」的成分裏,加進了少年英發的矯健。他的絕技耍得有些挑戰性的了。就在他的楷書洛神賦十三行裡也可以看得出來。一定要在技巧上比較兩人的高低是不甚必要的。中國藝術批評裡很講究含蓄,不喜過分暴露鋒芒,所以一般說來,偏愛父親的人還是屬於多數。

現在我們大概可以總結地回答開始時提出的那個問題了,就是為什麼在很長的時期中,王羲之被推為最偉大的書法家?在內容上,他表現了「中和」與「放逸」的混和體,這是長時期間中國士大夫在藝術上所追求的意境;在形式上,他的技法的確能夠有效地、充分地表達了這一精神內容。此外我們還加上一點,是他為人的「骨鯁」,他的許多言行都能證明這一點,所以他的中和並不落入溫懦,他的放逸也不流為灑散或放肆,有一種內在的剛毅執著貫串其中。

問:那末我要問你所謂的現實意義的問題了。王羲之的字究竟有什麼現實意義?

答:我所謂現實意義就是王字和我們的關係,我想至少有兩方面:一是我們對王字的欣賞;一是王字對我們在創作上的幫助。我試著把王字所反映的精神指出來,既然知道了王字所代表的精神,我們就知道怎樣去接近,去欣賞,越過我們和他之間的歷史的、社會的、哲學思想的………種種距離來作同情的了解。我們讀劉義慶(四〇二——四四四)的世說新語,被玄學風氣裡的那些人物和事跡所吸引,我們讀陶淵明(三七二——四二七)的作品,也能被那些詩句所激動,那麼和他們差不多同時的王羲之(三二一——三七九),我們也應該能夠欣賞他的書法,這欣賞本身是一種現實意義,古人在我們這裡活起來,取得了新的生命;我們從古人那裡豐富了我們的精神生活,開擴了視野,我們於是懂得我們意識底層的某些成分的淵源,也懂得中國古代文化的一些重要因素。但是,這不是說我們對古人作無條件的崇拜,無批判的歌頌,變成了古人的俘虜。

至於技巧方面,我以為我們也可以從現代藝術的觀點來欣賞線條的表現、黑白的分佈、疏密的變化、筆觸的敏銳………等等。我相信虛心地、細心地去看,一個有興趣於現代藝術的藝術家也必可以得到欣賞的愉快的。當然這裡有一個先決條件,是要分辨複製品的好壞、複製品的特點。至於這樣的技巧對於今天的藝術家在創作上有什麼幫助,這就得看藝術家個別的情形了。各人追求的風格不同,有人可以得到很大的啟發,有人也許不能得到什麼可借鑑之處。這也沒有什麼奇怪。大家同樣看一張畢卡索,有人能學習到很多東西,有人不能。不能的人不一定是不會欣賞,而是他在創作上著眼另一些東西。

問:你主張我們學王字嗎?

答:你所謂「學王字」是什麼意思?如果是指臨摹練習,當然是可以的。但如果是指「寫得一筆王字」,那麼這是不必要,也不可能的。

我們應當了解臨摹練習的作用。臨摹練習為了使我們掌握技術,這當然是沒有問題的。其次練字可以使我們更深入地去欣賞。意大利美學家克羅齊(一八六六——一九五二)認為欣賞在不同的程度上也是創造,可以說是「再創造」。他說:「要了解但丁,我們就必須把自己提升到但丁的水平。」這說法用在練字上是再適合沒有的了。因為我們的的確確用我們的手,通用同樣的工具和動作把字的形象再造出來。經過這一再創造的實踐,我們從一筆一畫、一字一行中去親切地體會作者的技巧、用筆的變化、結構的掌握等等。技巧之外,通過這些動作我們可以理會作者的心情、表現企圖。再進一步,我們還可以追溯他的氣質性格,他所浸沉其中的時代精神。到了這一層,則練字不只是一再創造,而且是一研究探索;不只是一欣賞活動,而是一認知活動了。顯然這不是一個很簡單的機械操作。

這樣的意思,古人也說過,比如清代蔣驥(生於康熙中葉)說:「當先思其人之梗概,及其人之喜怒哀樂,並詳考其作書之時與地,一一會於胸中,然後臨摹。」