我有意寫一篇關於羅丹的文章總有二十多年了,一直未能動筆,原因很多,主要的一點似乎是覺得缺少一個距離。羅丹的作品曾在雕刻工作上給我以不斷的提示,並且,在生活上給我以不斷的提示,他的作品混入我思想感情的曲折發展,使我無法作一篇較客觀的評述。

但是,現在不能再拖下去了。我必須寫出來。我以為我的一些想法和經驗可能對於現在尚年輕的藝術朋友有一點用處,就算這用處是極微吧,甚至也許他們會覺得過時了,可笑了,至少這是一個中國藝術學生四十年代、五十年代在歐洲學習經過的記錄,關心這時代海外中國知識分子精神面貌的人總也會發生興趣的。

於是,我想把學習時代的反省摻帶著當時一些生活經驗以日記的形式寫出來。第一步便是去尋出舊時的日記,把有關羅丹的部分擇抄下來。在擇抄的時候便發現對於這些記錄要作很大的整理修改。同在一天之內便得有所增減,有的地方不作適當的補充,旁人讀起來是不會明白的,有的事情和羅丹的關係太遠,只能刪去。但是什麼該刪,什麼該增,也頗費斟酌。增加多了,怕歪曲當時的實情,刪減多了,只剩議論,則又失掉日記的本色,所以整理起來,竟很費一些事

在最後謄清時,覺得我似乎在試寫自傳的一章,如果從這方面去要求,是很不滿意的,因為只截出有關羅丹的段落,要看生活的痕跡,究竟遺漏很多;如果當作我對羅丹的評介,則又顯得支離零碎,很不完整,竟也是不能滿意的。現在我只能希望從日記的角度看,保存了生活和工作的一些片段,從評介的角度看,對旁人還有少許參考的用處。

文中有些話和我現在的想法不免有差異了,為著保持一定的忠實性,也只由它去。一九五一年之後,日記裡提到羅丹的地方便甚少,所以擇抄到這一年八月為斷,雖然他給我的提示並未完全中止。

作者

畢龍府—羅丹美術館

一九四七、十、十七

巴黎第七區一條清靜的小街——梵安街。距葬拿破崙的安瓦里德很近。在花園裡可以西望那邊金色圓頂。

在二十世紀初,這座白石兩層樓的華貴建築曾住過不少藝術家:畫家馬諦斯、舞蹈家鄧肯、詩人哥克多。後來是奧國詩人里爾克來住。一九〇八年八月三十一日他寫信給羅丹,盛讚住室的敞亮和廢園的野趣,說是不時可以看到野兔在花棚間蹦跳著竄過去,「像一幅中古壁氈織繪的景象。」羅丹見到後非常喜愛,也即遷入。他逝世後,改為陳列他的遺作的美術館。現在的花園,不消說,修飾得井然,不可能再發現什麼竄跳的野兔了。

美術館舊稱畢龍府(Hôtel Biron)。路易十五時代,一個外省來的暴發戶取得了貴族爵位,於一七一〇年在巴黎修建的府邸,華美羨稱一時,後來被大元帥畢龍公爵所購有,從此留下「畢龍府」的名稱。

不幸這光榮的史跡和美術館的實用價值卻是兩回事。

陳列室仍可以看得出是住屋的形式,本不是為陳列雕刻設計的。門、窗、砌在壁爐上的大鏡,爐座上的雕花都妨礙這些雕刻。那些雄強而帶悲劇性的雕刻固然和宮廷時代的裝璜格格不入,而大理石的細膩柔和的女像則又因受到這些奢麗沾染了俗世的氣息。至於採光,那些落地窗雖然很大,但數目太多,許多雕像置於窗前,外光從背後射過來,讓人只見得一個模糊的黑剪影,而且這些門窗以及壁上的花邊侵入雕刻的形體,實在有礙欣賞,雕像的四周應該環繞著一帶絕緣性的空間。

我不喜歡那許多石雕的女像,他們微笑作態,好像在大理石的潔白晶瑩的姣好裡沾沾自喜,雕刻家有意把她們的面貌刻得朦朧迷離,很有討好她們的嫌疑。

最有表現力,最能打動人的是一群比實際人體稍大的立像:「青銅時代」、「施洗者約翰」、「行走的人」、「夏娃」……最令我神往的是「行走的人」。沒有頭,也沒有兩臂,只是一個巨大堅實的軀幹和跨開去的兩腿,那一個奮然邁步的豪壯的姿態,好像給「走路」以一個定義,把「走路」提昇到象徵的最高層次去,提昇到「天行健」的層次去。

我也極喜歡「夏娃」。在倫敦見到林布蘭的畫,我忽然覺得「我懂得什麼是基督教精神了!」在「夏娃」的前面,我有同樣的感覺,她帶著怯懼和大愛接受人生的苦難。

羅丹用很大的氣力塑造了雨果和巴爾札克。好像羅曼羅蘭為米開蘭基羅、貝多芬、托爾斯泰寫下傳記。他使我們清晰地看到這些創造者的面貌。

花園裡立著「地獄之門」、「加來市民」、「沈思者」……都是銅質的,在露天下讓風雨侵蝕得斑斕不堪。雨水在銅面上畫出綠鏽的一條一條紋路。羅丹的雕刻表面本就留有刀痕指跡,再加上這許多斑漬,大大干擾了雕刻的整體感,走近,退遠,一樣看不清,好像勉強去辨認漶漫的碑文。

「他是一切」

一九四七、十、廿三

午後,在圖書館讀里爾克到巴黎後給他的妻子克拉亞的信札。詩人初到巴黎時,還不能把自己的步伐適應陌生的緊張的大都市的節奏,在這頃刻萬變的海洋上,他找到了一個可以立足的岩石,那就是羅丹;他說「羅丹是一切」。

「顫慄著的力量從像內部湧起,大歡喜浸入你,這是我所從未想像過的生命的強力……過去的恬靜憩息的時刻,森林裡和海濱的日子,生活的引誘,做過的夢,都能算什麼呢?在這一片森林與海之前,在這一個堅定而沉重的眼光所含有的不可述說的充滿信心的平靜之前,在這樣一座健康與篤信的建築物之前?……他是一切,絕對的一切!」

所謂「他是一切」,那意思是說羅丹用了那麼多千變萬化的雕像,給我們看人世可悲可喜可歌可泣可愛可怖的種種相,並且讓我們看見生命的真實和藝術創造的意義,在羅丹的雙手和塑泥的接觸中,里爾克看見創造的進行,創化的秘密,神的創造的實證,於是懂得詩的意義和詩人的使命。

「行走的人」

一九四七、十一、十一

康德第三批判中有:

「自然之所以在我們審美判斷中成為壯美,不是因為它激起恐懼情緒,而是由於能喚醒我們自己的力量。」

自然界的巨大體積或力量,通過想像力喚起我們內在的精神力量來和它對抗,而我們的無畏、戰鬥和勝利引起躊躇滿志的快意,這是康德所說的崇高感,或者說壯美。說風暴的壯美,其實是歌唱我們自己在風暴內邁進的勇猛。如果不能勝過風暴,不能坦然縱觀天地驟變的景象,是不會說出「壯美」的話來的。

「行走的人」所表現的正是這一種精神狀態,人超越自然力而岸然前行,任何自然的阻力都抵擋不住的主體精神力量的顯現。

「行走的人」邁著大步,毫無猶豫,勇往直前,好像有一個確定的目的,人果真有一個目的麼?怕並沒有,不息地向前去即是目的,全人類有一個目的麼?也許並沒有,但全人類亟亟地向前去,就是人類存在的意義。雨果說:「我前去,我前去,我並不知道要到那裡,但是我前去。」

「艾瑪神父」

一九四八、一、十

燈下翻閱羅丹雕刻集,第一幅是「艾瑪神父」胸像。那嚴謹、深刻,使人一驚,在羅丹美術館中並未注意到。這像作於一八六三年,羅丹二十三歲。羅丹的姐姐瑪莉亞深知弟弟的才能,愛上了弟弟的一個畫家朋友,不料這畫家和另一個少女結了婚,瑪莉亞悲傷失望,因此進了修道院,不久竟病故(一八六二年)。深愛阿姐的羅丹也就在這一年進入教會,成為「奧古斯特兄弟」。但是作為他的心靈導師的神父艾瑪,卻懂得羅丹的生命道路是藝術,終於勸動他還俗,在修道院中羅丹塑了這一胸像——這是羅丹簽了名的第一件作品,也是他自己的風格有所顯露的第一件作品。

羅丹的修道院生活很短促,梵谷的宗教生涯長得多,但是他們的宗教情操都是不可忽視的。激烈的宗教感使他們對生命、對藝術都看得極嚴肅,藝術與生命不可分。獻身教會有一定的象徵意義,忽略這一點,便不能透徹地了解他們,也就不能充分了解西方文化重要的許多關鍵。

「艾瑪神父」很叫我想起梵谷的「波舍肖像」,那是我非常喜歡的一幅肖像,兩個模特兒同屬一個類型,都是乾而瘦,硬而純,平凡而堅定,嚴肅而仁慈,在世間屬於鹽那樣的角色的人物。瘠薄的面肌緊綳在突起的顴骨上,額骨高而闊,眼睛大而明亮,流露愛的凄悲神色。這是宗教感很深的性格,似乎專為了走艱難坎坷的道路而來人間的。

中國人很容易嘲笑西方人的宗教信仰,嘲笑他們把神賦給了人的形象,其實應該說,西方人把人提昇到神的神聖層次去,正像我們給雲烟、林泉賦予崇高神秘的意義。

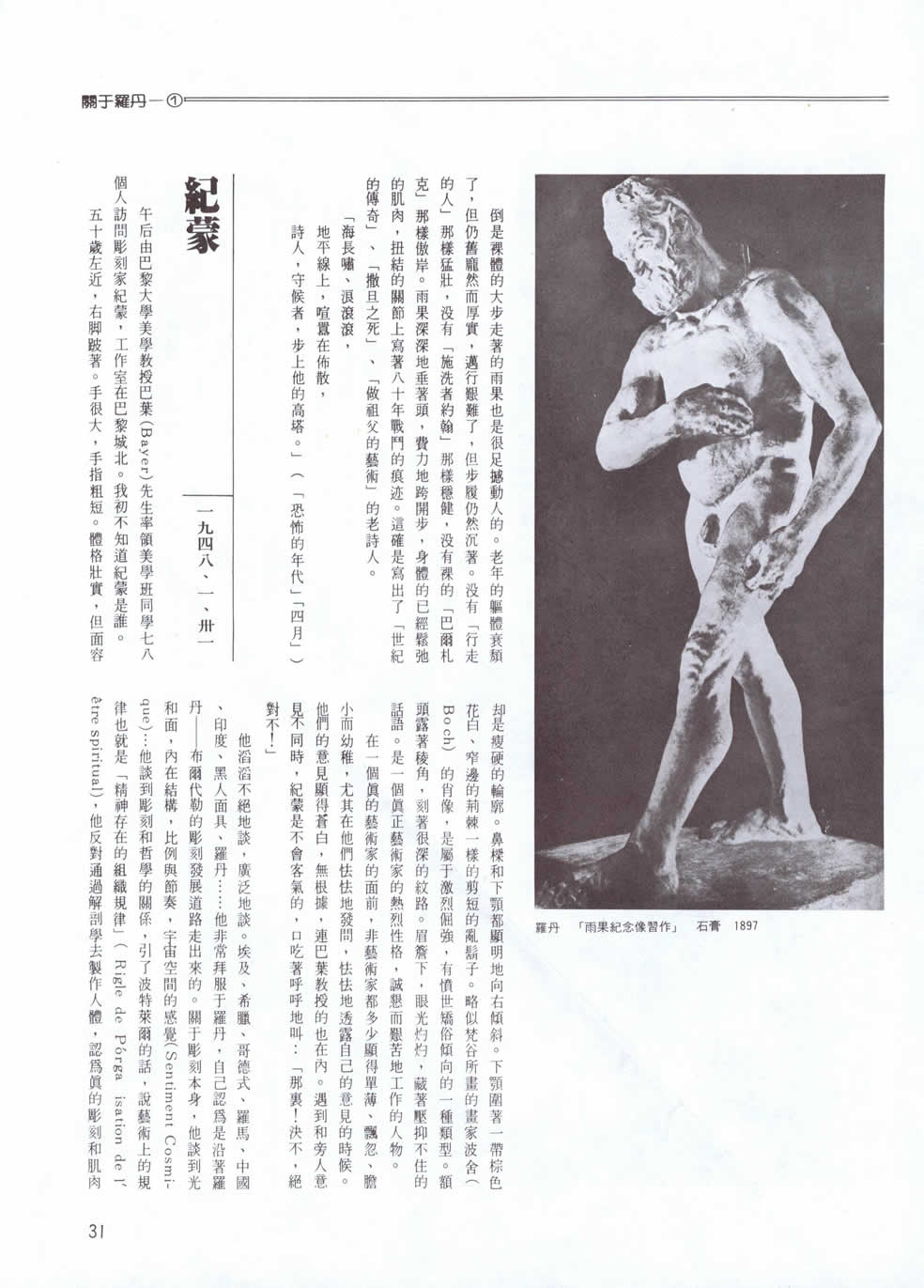

雨果的胸像

一九四八、一、十八

午後參觀雨果紀念館,亨利第四時代(十七世紀)的建築,均衡而典雅。一八三二到一八四八,雨果曾住在這裡。

陳列品中有些似乎是不必要的。比如某年某月某日剪下的一束頭髮,這實在和雨果的精神沒有什麼必然關係。

陳列品以小說插圖最多,但是精彩的卻少。真正有意味的倒是詩人自己所作的素描,筆觸奔放,黑白對比鮮明,大片的天空總是不平靜的,有白日和烏雲,夕照和驟雨,風暴和大夜,充滿他的浪漫主義的氣氛,那許多參差巍峨的古堡樓閣更富戲劇性。

羅丹所作的雨果胸像真能收攬了詩人八十多年(一八〇二—一八八五)的風雲事跡,陶溶在一尊雕塑上。

一八八三年,雨果已經八十一歲,一個把個人的命運和時代的命運綰織在一起的大詩人已經即將走完坎坷多采的一生,他自稱是「這個世紀的兒子」(秋葉集),有人稱十九世紀為「雨果的世紀」,這時距他逝世只有兩年了。羅丹呢,四十三歲,另一個巨人戰鬥生命的初期。兩個人相遇了,羅丹著手為雨果造像。

老詩人並不知道這雕塑家是誰,他是不太客氣的。他在當時是已具有神話性的人物。他說:「我不妨礙你工作,但是我得預先告訴你,我是不會安安穩穩地坐著的。我不會為你改變我的生活習慣,你自己想辦法好了。」

雨果照常在客廳裡會客,羅丹畫了六十幅角度不同的速寫,至於雕刻時,雕塑架只能放在涼台上,羅丹得兩頭跑。據他回憶,有時候在跑向涼台的途中,腦子裡的印象忽已模糊,又折回客廳去。

但是也許正因為老詩人不能安定地坐著,羅丹憑了他的觀察、記憶和對老詩人的崇敬,創造性地塑製出可以和雨果詩篇相倫比的胸像來。

前傾沉思的額頭像一塊高山上將墜的大石,或者一堵古老危立的城垣,這是雨果詩中描寫的額:

「有憤怒在沸騰的額。」(「恐怖的年代」)

「思想在燃燒的額。」(同上)

「光輝四射的額。」(「靜觀」)

「受啟示的,思想的,裁判者的額。」(「靜觀」)

眼睛下視,好像從什麼峰頂高處俯瞰人世,傾聽「世紀」的聲音,看「可憐人」的輾轉。眼光沉郁得厲害,眼皮是老人的,掛塌著,凝視這可歌可泣的世間已經太久了,太累了,這是「熾燒的眼瞼」。

兩肩聳起,向前像要圍捕什麼,前胸陷落下去,肌肉崢嶸起伏,那下面有心潮的洶湧。

「浪濤啊!你們有多少悲慘的故事!」

豐盛的大鬍子突出生命力的充沛:

「像四月的急湍,鬍子是銀色的」(「世紀的傳奇」)

這急湍像從巒間泉湧出來的高歌凝凍成旋渦狀的水花。

在羅丹美術館可以看到好幾座全身裸著的雨果,立的、坐的,邁行的,有精巧的女神環繞的,但我更喜歡這孤獨的胸像。這斷軀有比全身像更為壯闊的節奏在迴蕩。這是從大宇宙的波濤中割截出來的一段,而我們可以感覺到其浩瀚無窮。在全身的坐像裡,因為有了手,有了脚,他的存在也就有限地局囿在一個人的平常形象裡。即使羅丹在雨果的前後增加過年輕的女體,稱為「沉思」、「內在的聲音」、「悲劇女神」……但這些輕盈的女體只徒然使整個雕像變得複雜、多話而已。

倒是裸體的大步走著的雨果也是很足撼動人的。老年的軀體衰頹了,但仍舊龐然而厚實,邁行艱難了,但步履仍然沉著。沒有「行走的人」那樣猛壯,沒有「施洗者約翰」那樣穩健,沒有裸的「巴爾札克」那樣傲岸。雨果深深地垂著頭,費力地跨開步,身體的已經鬆弛的肌肉,扭結的關節上寫著八十年戰鬥的痕跡。這確是寫出了「世紀的傳奇」、「撒旦之死」、「做祖父的藝術」的老詩人。

「海長嘯、浪滾滾,

地平線上,喧囂在佈散,

詩人,守候者,步上他的高塔。」(「恐怖的年代」「四月」)

紀蒙

一九四八、一、卅一

午後由巴黎大學美學教授巴葉(Bayer)先生率領美學班同學七八個人訪問雕刻家紀蒙,工作室在巴黎城北。我初不知道紀蒙是誰。

五十歲左近,右脚跛著。手很大,手指粗短。體格壯實,但面容卻是瘦硬的輪廓。鼻樑和下顎都顯明地向右傾斜。下顎圍著一帶棕色花白、窄邊的荊棘一樣的剪短的亂鬍子。略似梵谷所畫的畫家波舍(Boch)的肖像,是屬於激烈倔強,有憤世矯俗傾向的一種類型。額頭露著稜角,刻著很深的紋路。眉簷下,眼光灼灼,藏著壓抑不住的話語。是一個真正藝術家的熱烈性格,誠懇而艱苦地工作的人物。

在一個真的藝術家的面前,非藝術家都多少顯得單薄、飄忽、膽小而幼稚,尤其在他們怯怯地發問,怯怯地透露自己的意見的時候。他們的意見顯得蒼白,無根據,連巴葉教授的也在內。遇到和旁人意見不同時,紀蒙是不會客氣的,口吃著呼呼地叫:「那裡!決不,絕對不!」

他滔滔不絕地談,廣泛地談。埃及、希臘、哥德式、羅馬、中國、印度、黑人面具、羅丹……他非常拜服於羅丹,自己認為是沿著羅丹——布爾代勒的雕刻發展道路走出來的。關於雕刻本身,他談到光和面,內在結構,比例與節奏,宇宙空間的感覺(Sentiment Cosmique)…他談到雕刻和哲學的關係,引了波特萊爾的話,說藝術上的規律也就是「精神存在的組織規律」(Rigle de Pórga isation de l'être spiritual),他反對通過解剖學去製作人體,認為真的雕刻和肌肉與骨骼的解剖不相干。

我希望大家都緘默下來,傾聽這個已將生命的三十多年獻給雕刻的人的談話。有的議論也許不免偏激,但畢竟是一個熱烈地、勤勞地工作了的人的自白。講述中,他不時伸出手,指著壁上、架上陳列的收藏,黑人面具、埃及小像、中國佛頭、希臘小像,引來作證,並且努力要把我們帶到那一個光輝神奇的世界去。

的確,那些作品精粹極了。我悄然退到後面,抬頭仰望那些數百年前、數千年前的藝術,我感受到受棒喝的震撼,我開始悟到他的話的說服力不是偶然的,他有哲人的睿智和雕刻家的慧眼。他所選來的雕刻都是第一等的傑作,一座一座,凝定、尊嚴,而又生意盎然。即使最小的,可以放在掌裡的雕像,也都具有凜然不可侵犯的、不可摧毀的,永在的理由和硬度。我似乎驟然懂得什麼是雕刻,什麼是雕刻的本質,什麼是雕刻的終極目的。他給我上了極重要的一課。

最後他讓大家看他自己的作品。他的收藏使我們的眼力變得那樣銳利,那樣敏感,那樣嚴格,我們只得用最高的鑑賞標準來裁判。而我們同情他的努力,也窺見他的失敗。紀蒙自己的作品是過分「雕刻的」了。太用力、太著意、太矜持;缺少變化,缺少自然流湧的滋味。他懂得雕刻的最高境界,但是自己要做到,卻不容易,真可說是在「和天使博鬥」。

我想起聖經裡的故事。耶穌走過加利利,西門和安得烈正撒漁網。耶穌說:「來跟隨我,我要叫你們得人像得魚一樣。」他們即刻捨下網,跟從了他。今天我遇到一個真雕刻家,我將站起來,跟他去麼?……

「地獄之門」

一九四八、二、九

一八八〇年,羅丹四十歲,這還是他雕刻生涯的初期,他開始有了製作「地獄之門」的構想。

在這之前,一八七六年他製成「青銅時代」,一八七七、一八七八他製了「施洗者約翰」和「行走的人」,一八八〇他製作了「亞當」、「影」、「沉思者」。這三座雕像可以說是羅丹作品中氣氛最為沉郁的。法文有一形容詞是 Dantesque「但丁風的」,指一種陰森、怪異、神秘,屬於另一世界的奇象。這是但丁所描寫的地獄的景象。羅丹的這三座像誠然是「但丁風」的。這時期大概他浸沈在「神曲」的閱讀裡,在這一年他想到塑造「地獄之門」是很自然的。

「地獄之門」的成敗,至今人們還議論紛紛,沒有定論,也不必有定論吧。「地獄之門」給人以龐雜紛亂的感覺,但有一點是可以肯定的,「地獄門」成為後來羅丹創造的主要泉源,許多作品都從這裡脫胎。迦索(J. Cassou)在他所寫的「羅丹」中的話是對的:

「『地獄之門』是和羅丹之後的藝術家以及理論家的觀念相抵觸的。它繼續使我們不快不安,因為人不能用一些夢幻來建造一座門。它是一個偉大詩人的失敗作品。然而對詩人自己來說,他需要這一草稿,需要把他最潛在的問題,基本謀劃,閎肆的奇想所孕育成的偉巨而近於荒誕的形象擺出來,然後從這裡趁熱鍛打出他的傑作。」(第8頁)

德斯比奧、布爾代勒、麥約

一九四八、二、廿八

第三次去看保羅.克利(Paul Klee)畫展。他是近代西方畫家中真正打動我的。他理性地解析色彩,而色彩愈變得奇妙;他理性地解析形象,而形象愈變得神秘。他的理性好像就是最敏銳的感性。他冷靜地分析現象世界、視覺世界、物的世界,而有詩的能、哲學的能放射出來。在他的畫前,我們的視覺和哲思同時得到滿足,真是一種奇異的煉金術。

看後,順便在現代美術館樓下雕刻部走了一圈。

不再喜歡德斯比奧(C. Despiau,1874~1946)。他只在膚面上作功夫,不給人以深度的幻覺。那些女像經營得很細緻,嫵媚是有的,但只是淺淺的波動,暫短的甘味,不耐咀嚼。

布爾代勒(Bourdelle,1861~1929)相反,追求內在架構,表層即底層,面即立體,他的雕刻如銅筋鐵骨,不僅是一種陽剛的美,並且有原始遊牧民族的野性。有時不免顯得過於粗暴。文學家法朗士(A. France)、畫家安格爾(Ingres)的胸像都如拳師鬥士。他做了許多貝多芬像,額頭上,肌肉扭結而缺少智慧,從那裡似乎流不出綺麗的田園交響曲。

麥約(A. Maillol, 1861~1944)似乎能兼具兩家的優點,他所描寫的女性的優美帶有內在的強力。但是我不喜歡那裡的笨重。三人之中,麥約有較多的現代風。這現代風是怎麼來的呢?也許是因為女人的軀體已趨近機器的圓柱形。不過,把人體向機器方向變形,那麼我更喜歡英國摩爾更為扭曲、更為幾何化的人體。當然摩爾生於一八九八年,比他們遲二、三十年,已屬於這個世紀的人物了。

十八世紀末,十九世紀初法國出現了狂飆氣質的布爾代勒,同時也出現了描寫女性的典麗的德斯比奧,描寫女性的豐實渾厚的麥約,這正說明法國人一時創造力的充沛吧。

一八八〇前後出生的雕刻家都或多或少受到立體主義的影響了。他們是畢卡索的一代。畢卡索生於一八八一年。

Arckipenko 1887

Arp 1887

Barlach 1870

Boccioni 1882

Brancusi 1876

Braque 1882

Csaky 1888

Epstein 1880

Ernst 1891

Freudlich 1878

Gabo 1890

Gargallo 1881

Gonzalez 1876

Lehmbruck 1881

Lipchitz 1891

Manolo 1872

Madigliani 1884

Pevsner 1884

Picasso 1881

Zadkine 1890

他們的雕刻都求擺脫寫實手法,追求純粹造形的效果。雕塑上的立體主義頗相當於繪畫上的印象主義。印象派的色彩表現是「繪畫性」的突出發揮;立體派的體積表現是「雕塑性」的突出發揮。在雕刻發展史上有重要的意義,但是目前我覺得他們的絕大部分作品都只有裝飾作用,在積木遊戲式的擺佈中討生活,缺乏深刻豐富的內部。

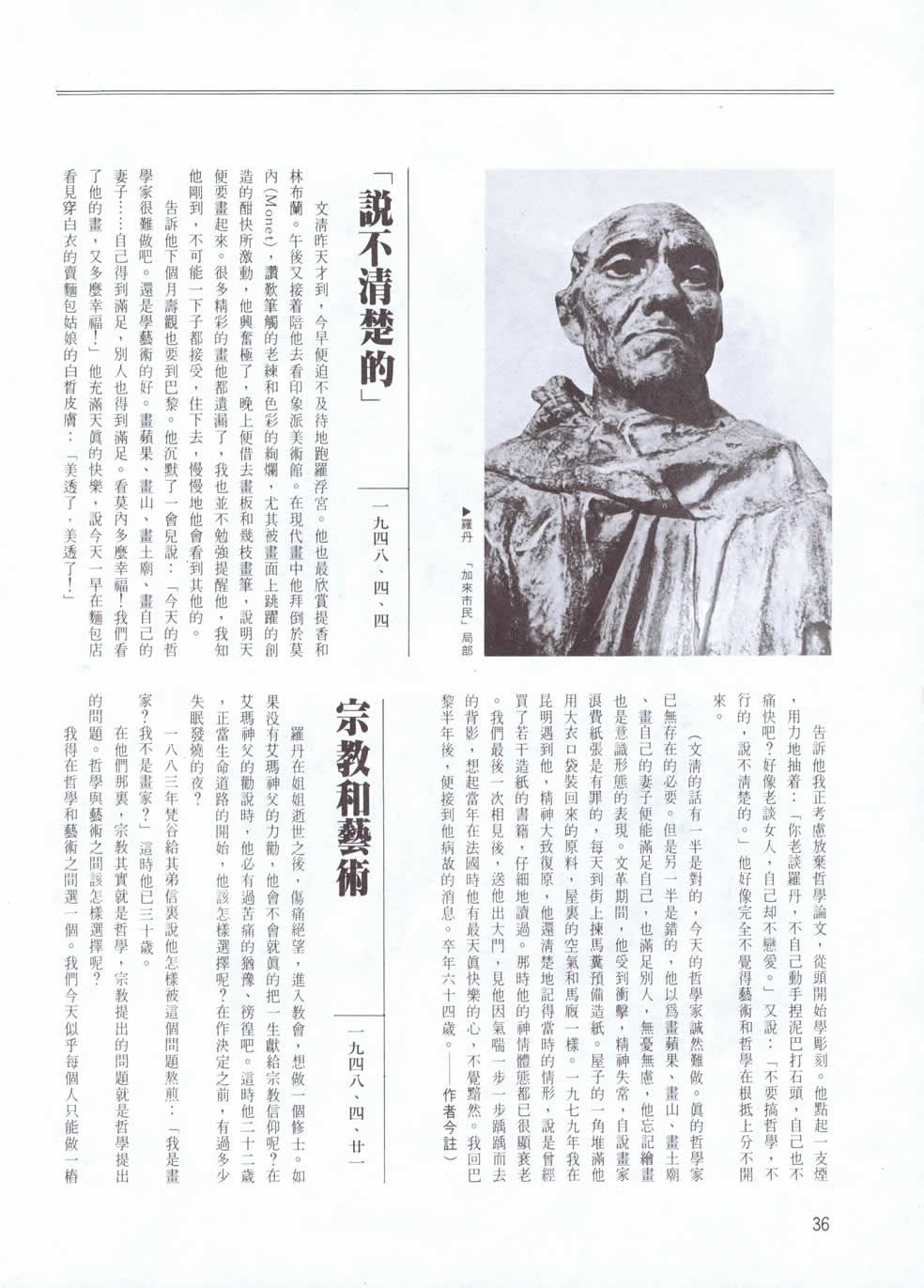

「加來市民」

一九四八、三、七

仔細看了「加來市民」。有人說人物的排列紊亂,我不以為然。我覺得六個人物的組合關係可以比為一環形的號角,從左邊深深垂著頭,右手舉起的人開始。那一只樹枝椏杈樣舉著的手是整個群像的端緒。它伸向天空,好像要把握什麼。是的,它在承接一個使命。命運的聲音從這只手裡吹進去,由此向後、向左,以順時針的方向繞過外圈,回到中央,中央的老人和他的右邊手裡拿鑰匙的人是號角的敞口,在這裡發出響亮的殉難的哀歌。

每個人有不同的性格,面對死難演不同的角色。

第一個市民是序曲。突然作了人質,這是一晴天霹靂。一只手離奇地被什麼力量牽起來,一個最嚴重的生死問題落在這只伸起的手裡。而手的主人卻用力扭過頭去,不敢面對現實,他被問題所壓倒。他的頭低低地垂著,眼睛看地,然而他也看不見地,他的眼光落在一個無底的深淵。這只手的處理可以說是神來之筆;很可以和貝多芬第五交響曲起首的四個音符,命運敲門的聲音相比擬。我不知道羅丹當時是怎樣構想的,我也不知道我的解釋是不是合他的意思。里爾克寫道「手在空中張開來,放掉什麼東西,好像給一只鳥以自由。」我以為這只手不是放掉什麼,而是接受了什麼,像花瓣承取夜露。

第二個是明智的,而且對別人充滿同情和憐憫。他伸開兩臂,好像邀伙伴前去:「朋友,我懂得你們的恐懼,然而這是我們的神聖的任務,勇敢地接受它!」

第三個對別人的猶豫不前感到煩躁:「喂!走出來,怕什麼?」

第四個用兩手抱著頭,似乎要傾跌:「啊!我不願死,我有家,有孩子,我有還未完成的工作。容我平靜一下,讓我想一想。」

第五個是最堅定的,兩手緊握著城的鑰匙,閉緊兩唇,兩脚緊緊地踏在自己的土地上。他毫無猶豫地把自己的生命交出來。他要站著死在自己的土地上。

第六個是老人聖彼埃爾,有聽命的平靜,然而眉宇蔭翳著愁苦。他可以泰然就義,因為離開自己安息的日子已不遠,然而他愁苦著,似乎為城中的市民的安危還不能放心。對於自己的生命並不顧惜,他邁開沉重的步子,走向命運的路,走向殉難場,向那一個突然來臨的難題,那一只高舉著的手。

如果把「加來市民」這題目給布爾代勒,他會做得更有紀念碑的意味,更雄強有力。我相信他不會做出那只奇異的伸起來的手,不會做雙手抱了頭的痛哭者;他不可能揭露個人內心的矛盾衝突。

「說不清楚的」

一九四八、四、四

文清昨天才到,今早便迫不及待地跑羅浮宮。他也最欣賞提香和林布蘭。午後又接著陪他去看印象派美術館。在現代畫中他拜倒於莫內(Monet),讚歎筆觸的老練和色彩的絢爛,尤其被畫面上跳躍的創造的酣快所激動,他興奮極了,晚上便借去畫板和幾枝畫筆,說明天便要畫起來。很多精彩的畫他都遺漏了,我也並不勉強提醒他,我知他剛到,不可能一下子都接受,住下去,慢慢地他會看到其他的。

告訴他下個月壽觀也要到巴黎。他沉默了一會兒說:「今天的哲學家很難做吧。還是學藝術的好。畫蘋果、畫山、畫土廟、畫自己的妻子……自己得到滿足,別人也得到滿足。看莫內多麼幸福!我們看了他的畫,又多麼幸福!」他充滿天真的快樂,說今天一早在麵包店看見穿白衣的賣麵包姑娘的白皙皮膚:「美透了,美透了!」

告訴他我正考慮放棄哲學論文,從頭開始學雕刻。他點起一支煙,用力地抽著:「你老談羅丹,不自己動手揑泥巴打石頭,自己也不痛快吧?好像老談女人,自己卻不戀愛。」又說:「不要搞哲學,不行的,說不清楚的。」他好像完全不覺得藝術和哲學在根抵上分不開來。

(文清的話有一半是對的,今天的哲學家誠然難做。真的哲學家已無存在的必要。但是另一半是錯的,他以為畫蘋果、畫山、畫土廟、畫自己的妻子便能滿足自己,也滿足別人,無憂無慮,他忘記繪畫也是意識形態的表現。文革期間,他受到衝擊,精神失常,自說畫家浪費紙張是有罪的,每天到街上揀馬糞預備造紙。屋子的一角堆滿他用大衣口袋裝回來的原料,屋裡的空氣和馬廐一樣。一九七九年我在昆明遇到他,精神大致復原,他還清楚地記得當時的情形,說是曾經買了若干造紙的書籍,仔細地讀過。那時他的神情體態都已很顯衰老。我們最後一次相見後,送他出大門,見他因氣喘一步一步踽踽而去的背影,想起當年在法國時他有最天真快樂的心,不覺黯然。我回巴黎半年後,便接到他病故的消息。卒年六十四歲。——作者今註)

宗教和藝術

一九四八、四、廿一

羅丹在姐姐逝世之後,傷痛絕望,進入教會,想做一個修士。如果沒有艾瑪神父的力勸,他會不會就真的把一生獻給宗教信仰呢?在艾瑪神父的勸說時,他必有過苦痛的猶豫、徬徨吧。這時他二十二歲,正當生命道路的開始,他該怎樣選擇呢?在作決定之前,有過多少失眠發燒的夜?

一八八三年梵谷給其弟信裡說他怎樣被這個問題熬煎:「我是畫家?我不是畫家?」這時他已三十歲。

在他們那裡,宗教其實就是哲學,宗教提出的問題就是哲學提出的問題。哲學與藝術之間該怎樣選擇呢?

我得在哲學和藝術之間選一個。我們今天似乎每個人只能做一樁事,作一項職業。學哲學,或者學藝術。學畫,或者學雕刻。……游離子、兩棲類,是不被容忍的。但是人的興趣和工作能分得那麼清楚麼?米開蘭基羅僅僅是雕刻家麼?他不是畫了西斯汀禮拜堂裡大壯觀的壁畫麼?寫過大量動人的十四行麼?他的宗教意識比起雇用他的滿懷世俗野心的教皇朱力斯第二又如何?米開蘭基羅為朱力斯二世造像時,想在手裡放一本書,朱力斯二世說:「書有何用?放一柄劍!」這樣的教皇也能算基督信徒麼?

林布蘭只是畫家麼?羅丹只是雕刻家麼?

其實在中國,書畫詩和哲學又豈是分割開來的?

羅丹確是放棄了僧侶的黑袍,雕塑了一生,但是晚年他說:「真的藝術家是人之中最有宗教感的。」又說:「如果宗教不存在的話,,我也會創造出一種宗教來。」

昨夜擬一信給蘇里歐(Souriau)教授,說明我為什麼放棄論文。睡時已經三點鐘。

法蘭西大教堂

一九四八、五、四

讀羅丹的「法蘭西大教堂」。他總是把藝術和生活密切地聯繫起來,談建築時並不說抽象的石質的構架。比如他在麥蘭(Melun)一個古教堂裡的感受是:

「唱詩廊附近的兩根柱子,同立在一塊基石上,像兩個天使。她們有風發得意的神態,她們給力與純潔作證。她們從建築物的沉重中借得說不出的輕盈。——帶著不斷增長的愛去欣賞,我進入她們的性格,貞純與力的氛味浸染我。我的靈魂的青春又甦醒過來。我又受到一次洗禮,而後我感到更大的幸福,更傾倒於神的光榮和人的天才。」(第82頁)

他在看大教堂的時候也不忘記看在其間活動著的人:

「教堂裡看到的一個法蘭西姑娘……

一小束鈴蘭,在一襲新製的衣裙上,肉欲在這青春的線條裡尚是陌生的。怎樣的謙遜的優美啊!如果她會懂得觀察自己,那麼她將在自己的面貌中,看出我們的哥德式教堂的穹門的長弧,她是我們的風格,我們的藝術,整個法蘭西的化身。」(第38頁)

「在大教堂裡,所有的女人都是抒情詩神,她們的一舉一動都趨向美,建築把壯麗光輝投給她們,像感激的獻品。」(第90頁)

石雕教室

一九四八、五、七

午飯後,有人叩門,是壽觀,激動地緊緊地握了手,他終於到巴黎了。和他同來的是一個美國青年人,據說是莫穆(Maugham)養育出來的一代,沒有多談,陪他們在拉丁區找到了旅館便分手。我得去美術學校看石刻教室教授索必克先生。這是聽了雕刻學生杜費尼的勸告,準備先在這一教室學一學打石頭的技術,他認為學雕刻必得從打石頭入手,我想是對的。到了教室頗吃一驚。教室不大,左左右右全是石頭、石像,半是石頭的石像,半是石像的石頭。可以走動的空間不多了,而這空間的地面上舖滿一層碎石渣,走上去,淒淒喳喳地響,空中飄著石膏的粉末,同學們的工作服上、鞋上、木屐上、髮上都覆著一層白粉,他們敷著粉末的臉都極善意,笑著,但是彷彿受了石頭的影響,不是很多話的,並且在叮叮的錘聲裡,交談也很吃力。我感到有些不安,這一種雕刻室的空氣是我所未料到的,和哲學課堂上的氣氛太不相同了。米開蘭基羅、羅丹的雕像都是從這樣的混亂、迷惑、貧瘠乾枯、堅硬粗糙的物質世界中產生出來的麼?想到我必須從這石頭堆裡闢出一條路,而這些石頭極硬,這條路極長,不免心裡一悸。忽然想到蘇格拉底年輕時代也曾打鑿雕像,覺得我並不是完全的陌生者。……教授是個魁梧而和善的中年人,要我下星期三帶素描給他看。

我知道壽觀會從哲學學生的立場,以哲學思惟的雄辯帶著知友的情感,企圖把我拉回哲學去,但是給蘇里歐教授的信已發出兩個星期了。

法蘭西性格

一九四八、五、八

羅丹在「法蘭西大教堂」裡常提到「法蘭西性格」:

「法蘭西的大教堂是從法蘭西民族性格中產生出來的,我說過。所以,如果不了解,不歡喜這性格,也就無法了解,無從歡喜它們。

如果你不能體味克勞德.洛漢(Claude-Lorrain),柯洛(Corot)所了解,所喜愛的,所表現的風景,你們會了解,喜愛他們的作品嗎?

看繪畫之前,先得說風景,說到風景,我們得到外省去,小城市去。到大城市是不行的,尤其是巴黎。科學和工業把巴黎抽空了,撕毀了。到遠處去。外省尚且保存著審美力和風格。」(第18頁)

他還寫到:

「大教堂是一個國家的總合,我再重複一遍,岩石、森林、庭園、北省的太陽,這一切都濃縮在這一個宏偉的立體中,我們的整個法蘭西都含藏在大教堂裡,就像全個希臘都濃縮於巴特農神殿。」(第12頁)

奇怪的是羅丹只提出克勞德.洛漢和柯洛兩個人,他們都是畫家,他們的林野、池沼有細膩溫柔的抒情趣味,確可以說是法國溫和優美的地理環境所孕育出來的品質。但是法蘭西性格並不限於此,就羅丹自己也不然,他有沉鬱陰暗的一面。

法蘭西的鄉野

一九四八、五、九

法國中部,羅亞河流域的確是美的。而羅丹帶著怎樣的激動述說羅亞河岸啊!

「羅亞河,我們法蘭西的動脈!

光明的河流,恬靜幸福的生活的河流!

今早的謐靜延伸到最遙遠的地平線。一切都在憩息。到處是舒緩和秩序的效果,到處幸福是可見的。晴朗的日子特有的帶色的芬芳的薄靄。

除了這地方,人到那裡去尋找大氣與日光的平勻,使人感到平安、撫慰?」(第29頁)

他寫著:

「我不曾去過印度、中國……但是我愛法蘭西的鄉野。就算有人疑心我有偏愛,我也會如此說。

法蘭西的地平線,何等精美微妙!廣闊中含有溫和的單調,就像仁慈的心,可以啟發智慧,並把生活中每一個行為轉化為喜悅。田野裡的生活有節奏,有分寸,就在那裡,存在著民族的特性,民族的才華,有樸質中的善,有大智的從容不迫,即是壞的事物在那環境中也變為好的。思想接觸到大地,以更健康的形式回到我們。農人是不急躁的,他以世紀的步伐走路。」(第100頁)

我不能不想到我的故鄉了。

做勤苦的學徒

一九四八、五、十

「我們仍然名之為審美力,我們的審美力,為什麼這樣含糊,這樣薄弱?那是因為我們生活在一個關心物質而漠視精神的時代,藝術裡的審美已被排斥。人們不屑為這方面下一點實實在在的力量。我們那些所謂的藝術家既然不肯認真學習,他們怎麼可能在修復哥德式古蹟中,帶著崇敬處理這許多美妙的生命的張本?他們把應該開向光亮的地方堵塞起來。

要學習!就得慢慢來,逃開這紛擾的世紀,並且不要存沽利致富的心。

我們已經沒有學習的時間,沒有勤苦的學徒。工匠們,雖然他們自己曾受到做學徒的益處,卻沒有培養新的學徒。世代相傳的連鎖已經斷了。工作!還有人工作嗎?是的,還有的……——可是,有什麼用?人們說,工作並得不到報償。

你們錯了!工作給予幸福,這是第一點。還有:工作引導我們認知神,也許是透過紗幕。——並且對於真的工作者,工作消滅忌妒。懂得工作的價值的人會超越卑下的情操,讚美同行者的成就,他對留下作品與嘗試的天才表示感激。工作使人不斷回到青春,使我們接近動物,我們真正的兄弟,使我們接近樹木,以及一切植物,從最卑微的到最繁複的。」(「法蘭西大教堂」第97頁~98頁)

上午在「大茅屋畫院」畫油畫人體,午後到道乾那裡為他塑像。約了雕塑同學杜費尼來看,他覺得不錯,但也不客氣地作了一些改動。怕還要做三、四次,才能澆石膏,然後帶去給石雕教授索畢克先生看。

外光雕刻

一九四八、五、十二

在「法蘭西大教堂」中羅丹讚賞希臘巴特農的雕刻,說那是浸在外光大氣中的作品,並且認為哥德式時代的雕刻也有同樣的品質。他又說:

「我的『巴爾札克像』不是使我接近你們一些嗎?希臘的大師,哥德式的大師。別人可以隨便去議論,但是這件作品確是向外光雕刻的方向走前一步吧。」(165頁)

我對他的說法不免懷疑。「巴爾札克」的塑造法和羅丹一向所用的技法並沒有基本不同的地方。這立像能不能算成功的外光雕塑,我很懷疑。「巴爾札克」不是石質的,這就和希臘、哥德式的雕刻有很大的分歧。

羅丹的雕刻不屬於外光,不適於放在廣場上、陽光裡,這倒並不妨礙他的雕刻的真價值。他的雕刻是屬於室內的,讓人走近靜觀、冥思。也正是這個原因,能夠激發那麼多詩人、文學家寫下那麼多文字,到現在仍然從世界各地吸引那麼多年輕的,以及年老的人來俯仰徘徊。

羅丹之後的一代雕刻家多是追求外光的。布爾代勒的雕刻可以放在狂風暴雨裡,麥約的雕刻應該放在地中海邊的陽光裡。奇怪的是布爾代勒所教出的下一代卻又是內室的雕刻家:傑克梅第、李謝(Richier)、俄里柯斯特(Auricoste)……他們所做的形體雖然具有內在結構,但是表面殘破,暗示現代心靈的悲劇,又只能放在室內了。從純雕刻發展說,他們對老師布爾代勒作了反動,返回羅丹的局部分析;從思想內容說,應是第二次大戰對歐洲人精神傷害的反映。

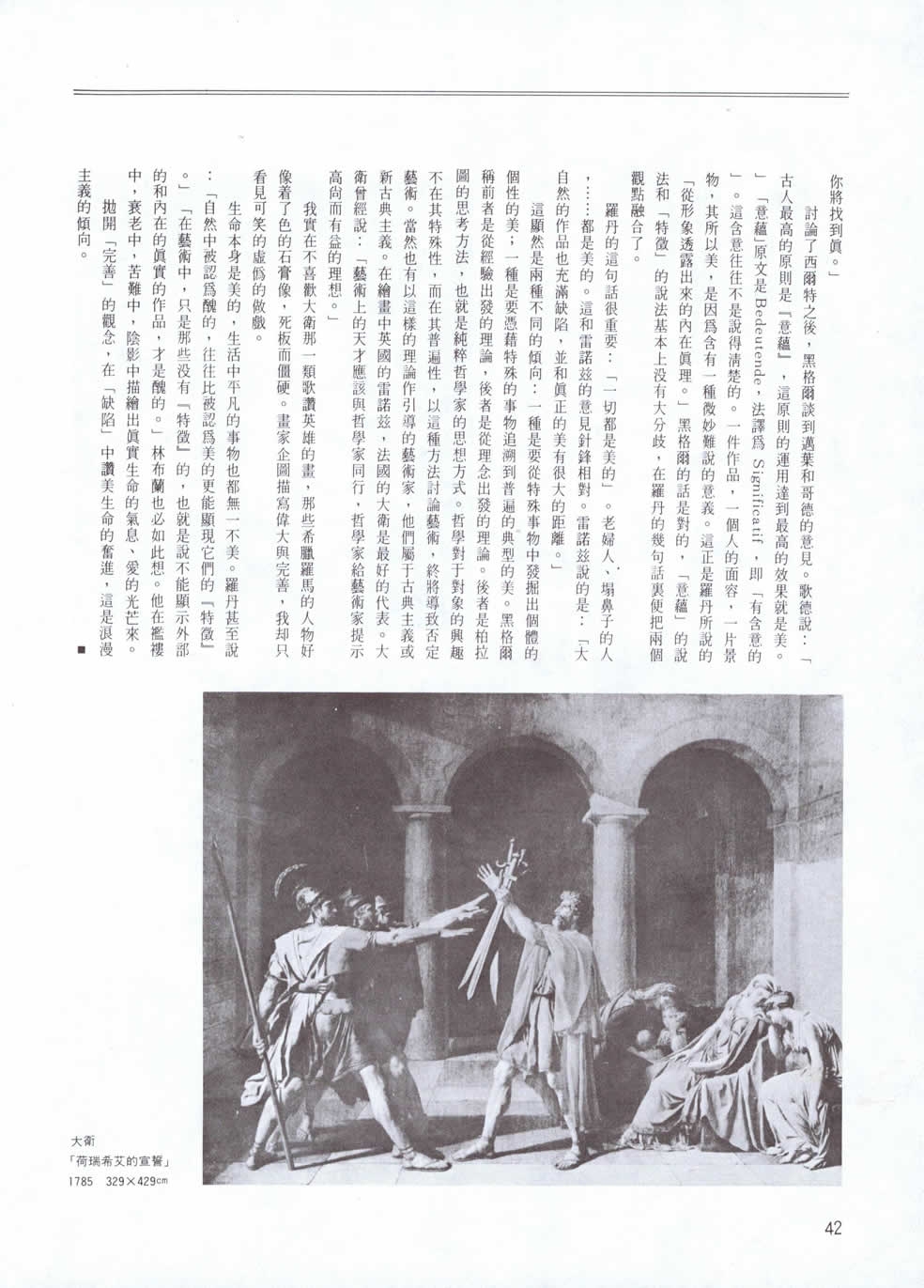

羅丹的美學

一九四八、五、二十

黑格爾「美學」第一册「藝術的科學」一章簡略介紹過去的美學理論,所述西爾特(Hirt,1759~1836)的理論頗接近羅丹的看法,他們共同提出一個觀念是「特徵」。

「根據他(指西爾特)的說法,美是看到的或聽到的,或想像裡的事物所能達到的或已達到的完善。他又給『完善』一定義:合乎一個確實的目的,此目的是大自然或藝術家在創造時給予的,此事物當在其類族中取得完善。要對美給一判斷,我們應當儘可能把注意力集中於事物的『特徵』,也就是說集中在此事物之所以為此事物的許多特殊標誌。」

單讀這一段話,很可能以為「特徵」是指類型的特徵,果真如此,則他的意見就和英國畫家雷諾茲所說的相同了:「古代詩人、演說家、散文家都不斷地回到這個觀念:理想的美要比大自然所供給的一切特殊的美更高一級。」(一七七〇年十二月十一日皇家美術學院頒獎演說辭)

但黑格爾接下去說:

「作為藝術的規律,西爾特所謂的『特徵』是指某一件事物在形象上、姿態上、表情上、色彩上、光影上異於另一件事物,而此事物因此成為此事物。這定義較其他的明顯得多了。如果我們追問什麼是『特徵』,回答該是首先為一『內容』。也就是說一個感情,一個處境,一個事件,一個行動,一個確定的人物;其次是表現此內容的方法。在藝術上,『特徵』的原則就在於把所有的表現手段都用來呈現內容,一切個別因素都從屬於整體的表現。『特徵』的抽象定義基於:細節以突出內容而存在。若用通常熟悉的例子來佐證,我們可以簡要地這樣說,比如一個戲劇的內容是以行動構成的,戲劇的目的在描寫一個行動的發展與完成。可是人的活動是多樣的,說話、吃飯、睡覺、穿衣等等。而凡是和主要的行動無干的許多行動都應該排除,以免減弱主要行動的意義。同樣,繪畫僅只表現行動的一個剎那場面,畫家可以任意把外在世界的眾多事物放進去,屬於處境的、環境的、人物的、態度的種種細節,它們可以和行動無關,也不烘托特徵。但是根據上文『特徵』定義,只要不能本質地傳達內容的東西都不能成為作品的組成部分。作品不應該含有任何多餘的無用的東西。」

羅丹的見解和這說法很接近。他在遺囑中寫著:

「對藝術家來說,一切都是美的,因為對於一切存在,一切事物,他的深刻的眼光都能把握『特徵』,也就是把握從形象透露出來的內在的真理。這真理就是美。虔誠地學習,你不會找不到美的,因為你將找到真。」

討論了西爾特之後,黑格爾談到邁葉和哥德的意見。歌德說:「古人最高的原則是『意蘊』,這原則的運用達到最高的效果就是美。」「意蘊」原文是 Bedeutende,法譯為 Significatif,即「有含意的」。這含意往往不是說得清楚的。一件作品,一個人的面容,一片景物,其所以美,是因為含有一種微妙難說的意義。這正是羅丹所說的「從形象透露出來的內在真理。」黑格爾的話是對的,「意蘊」的說法和「特徵」的說法基本上沒有大分歧,在羅丹的幾句話裡便把兩個觀點融合了。

羅丹的這句話很重要:「一切都是美的」。老婦人、塌鼻子的人,……都是美的。這和雷諾茲的意見針鋒相對。雷諾茲說的是:「大自然的作品也充滿缺陷,並和真正的美有很大的距離。」

這顯然是兩種不同的傾向:一種是要從特殊事物中發掘出個體的個性的美;一種是要憑藉特殊的事物追溯到普遍的典型的美。黑格爾稱前者是從經驗出發的理論,後者是從理念出發的理論。後者是柏拉圖的思考方法,也就是純粹哲學家的思想方式。哲學對於對象的興趣不在其特殊性,而在其普遍性,以這種方法討論藝術,終將導致否定藝術。當然也有以這樣的理論作引導的藝術家,他們屬於古典主義或新古典主義。在繪畫中英國的雷諾茲,法國的大衛是最好的代表。大衛曾經說:「藝術上的天才應該與哲學家同行,哲學家給藝術家提示高尚而有益的理想。」

我實在不喜歡大衛那一類歌讚英雄的畫,那些希臘羅馬的人物好像著了色的石膏像,死板而僵硬。畫家企圖描寫偉大與完善,我卻只看見可笑的虛偽的做戲。

生命本身是美的,生活中平凡的事物也都無一不美。羅丹甚至說:「自然中被認為醜的,往往比被認為美的更能顯現它們的『特徵』。」「在藝術中,只是那些沒有『特徵』的,也就是說不能顯示外部的和內在的真實的作品,才是醜的。」林布蘭也必如此想。他在襤褸中,衰老中,苦難中,陰影中描繪出真實生命的氣息、愛的光芒來。

拋開「完善」的觀念,在「缺陷」中讚美生命的奮進,這是浪漫主義的傾向。