羅丹的性格

一九五一、二、四

羅丹的性格究竟是怎麼樣?我很想知道。

心理學家容格(Jung)把人的性格分為四種類型:理性的、情感的、感性的和直覺的。我想羅丹大概可以歸入「感性的」。他的細小而炯炯若炬的眼睛,尖而高的鼻子,都像敏銳的雷達那樣的儀器,不斷探測外界,細辨外物的特徵,它們的變易和軌跡。他有空間組成和形體結構的敏感,那自然不必說,他還有嗅覺的、觸覺的敏感。如果他有哲學,那哲學直接生根於感覺對象。他也講善,講至善,講藝術的社會價值,講宗教信念,而其論證都是當前周遭目睹耳聞鼻嗅手觸的事物。他要說服別人的時候,則把這些意念通過指尖實現在泥土上。他的嗅官、觸官、視官時時在發出信號,給他以生的歡喜的激動,讓他在讚美中生活而且創造。這頻頻傳來的新鮮强烈的信號不容他作耐心的推理,構築抽象思維系統。他也不會感覺到推理與系統的必要,因為最是說服他的不是推理的巧妙嚴密,而是感官獲取的資料的真實。最能說明這一點的莫過於他寫下的雜感了。那些對於風景人物,對於古建築古雕刻的讚賞,全是一些激情的驚呼。克拉代耳描寫他的眼睛「放射一種有透射力的好奇,表現一種森林野獸的機智,甚至狡點。」(「羅丹」33頁)

同時,他的壯健而靈敏的軀體需要消耗體力,需要和石頭和塑泥搏戰,在這戰鬥中體驗生的快活、酣暢,像舉重家在幾百斤的壓力下擠出「我在」的大滿足。所以里爾克說他是一個「行動者」。這行動同樣不容他和抽象概念慢慢打交道。他的表現方式也是視界的、觸界的,以至嗅界的。

但是他的感受和表現比一般雕刻家深刻,因為他的感受和表現不限於感性層次。他有一種哲學需求,一種虔誠熱烈的宗教情操。對大自然、對人,有一種廣大的神秘感,所以當時的文學家米爾波(O. Mirbeau)說:

「他永遠接近生命,在生命中,在生命的戰慄中,即使他似乎超越於生命之上。他在夢中。我們的不安、頹喪、興奮、英雄氣慨、熱狂、情欲,他都迻譯出來,表現出來,比一個詩人更充分,比文字更好:以形象。」

羅丹描寫米羅美神的一段話很可以反映他的造形和哲學的混合氣質:

「這軀體具有原動力的側影幫助我們了解,啟示給我們世界上的比例。奇蹟是:這些側線的總合,在縱、橫、深的三度中,以不可知的魔術,表現了人類的靈魂及其狂情,表現了一切事物底層的本質性格。」

羅丹曾為他同時代的雕刻家法爾蓋爾(A. Falguiere)塑過像,在「對話錄」裡他描寫法爾蓋爾是「一頭小公牛」。雕刻家很多這一類型的人物,羅丹自己,布爾代勒也都是這樣身材短矮,而粗壯結實的「小公牛」,似乎這樣的體型才最適於和岩石的重量和堅度去搏鬥。

現代

一九五一、二、五

貝講述她過去在瑞士怎樣學畫,忽然說:「我的畫太不『現代』了。老老實實地畫自然,毫無改形。我簡直和我的父親,和阿米葉特(Amiet)是同輩的人物。」阿米葉特現在已八十多,是後期印象派的瑞士重要畫家,畫面色彩鮮麗,比莫內的色彩處理又進了一步,但是對於對象的形體相當忠實。貝曾跟他學過畫。其實就色彩來說,是有其現代風的。但是她來巴黎之後,漸漸不滿意於她自己的道路了。我說:「我也不『現代』。」她說:「你的情形不同,你來自另一個文化。歐洲藝術對你說,大概是一個整體,從林布蘭到畢卡索,從米開蘭基羅到羅丹。」我說:「那不然。我當然有『現代』的問題。我崇拜提香和林布蘭,但和你一樣,我並不能畫提香、林布蘭風格的畫。此外我還有一個地域的問題。我雖然欣賞畢卡索和克利,我也不能學他們。我的問題比你更麻煩。我到現在雖然把羅丹當做老師,但是我很清楚地知道,他所做的究竟不是我所要做的。現代畫家多得很,現代雕刻家也多得很,誰最能代表『現代』?我想『現代感』是每個人自己去發掘出來的。」

我對貝說的時候,好像能夠很冷靜、很明智,而暗暗地我感到這正是我所苦的問題。若借用張璪「外師造化,內得心源」的話來說,則西方現代藝術家對外不再以師造化為唯一準則,他們對自然做很大膽的改造,甚至拋開自然所供給的題材,完全利用抽象的素材作畫、作雕塑。向內也不再限於忠實地表現感情,他們或者極度誇張感情,如表現派;或者排斥感情,理智地冷眼靜觀,如幾何抽象主義;或探索感情以外的心理領域,如超現實主義。屬於我自己的路在那裡?我知道我現在還在做基本功夫,我也很難說這基本功夫引我向一個怎樣的方向去。

臨塑「行走的人」

一九五一、二、八

在學校的院子裡遇到美國學生,他說一個星期以來紀蒙讓大家臨塑羅丹「行走的人」,實在可以學到很多東西。我一聽,興致極高,趕快隨他到紀蒙教室去。果然教室中央沒有模特兒,偉然一座白色石膏質的「行走的人」。學生的塑架上也都是小型陶泥的「行走的人」。

我細看石膏原作,又看同學們的臨摹,覺得這工作不好做。

那作品是大刀闊斧的草稿式的風格,細節往往有誇張,有缺省,我們如何去摹仿這老練的手法呢?整個作品給人的印象氣勢浩瀚,細節和整體融為一氣,偶而性和必然性打成一片,學生如何辨別必然與偶然?又如何能依樣畫葫蘆樣地學做斑駁狼籍呢?

所謂天才,就是在表現的手法上泯滅了必然和偶然。一句話,一個筆觸,一團塑泥,好像是隨手拈來,毫不經心,十分偶然的,但是卻又準確地、巧妙地、有力地表現了作者的意念,使人覺得只能是如此,非如此不可,無可代替,絕對地有必然性。中國藝術中所謂「縱橫恣肆」,正是描寫這一種把偶然與必然揉合了的創作方式。這是創作的最高境地,學生怎麼學得來呢?

「行走的人」沒有頭,也沒有兩臂,好像殘缺的古像,但是這殘缺又儼然是幫助了雕像的表現性,是必然的。正因為沒有頭,沒有臂,「走」的姿態更突出、更强烈。好像走到他自己的毀滅,天地的毀滅,最後只剩下斷軀和跨開的大步,一個最單純的「人」字。這樣的斷割在當時是雕刻上的大反叛,學生如何學習呢?

可惜我已離開紀蒙,無法親自去體會臨塑的經驗。而我竊竊懷疑臨塑「行走的人」的好處。如果我來選擇,我一定選「青銅時代」。「青銅時代」是羅丹的第一件大作品,帶著虔誠寫實的態度工作,觀察細膩,刻劃深入,據記載,他每天工作四小時,從一八七五年到次年十二月足足做了一年半。我不懂紀蒙為什麼不讓學生從規律森嚴入手,而從奔放自由入手。

羅丹的浪漫主義和「行走的人」

一九五一、二、十

記得在大學時,我曾在一個讀書會上講過羅丹,主要的意思是說他是一個浪漫主義藝術家。現在我想這說法仍是對的。浪漫主義的一些主要觀念都是羅丹所有的:

一、個人主義:羅丹所描寫的對象是個人。即便是群像紀念雕塑,主題是民族的歷史故事,像「加來市民」,他所偏重的也還是每一個個人。他們的步伐不一致,每一個人負擔著他自己特殊的悲劇,每一個人都好像在苦苦沉思。

二、歌讚缺陷,歌讚痛苦:既然描寫個人,而個體具有特殊性,有缺陷,有生老病死,正是通過這些特殊性、缺陷、脆弱性,個人獲得存在價值和意義。所以羅丹塑造了「塌鼻子的人」,臃腫的母體,老妓枯槁的身軀,老了的雨果……浪漫主義者要在慘烈中看生命的活力,在斑駁破碎中看見美,在枝節斷片中看見無限。

三、自由和動力:凡是浪漫主義的詩人藝術家都歌頌自由。拜倫不但歌唱自由,並且親自參加希臘的解放運動,在這活動中死去。羅丹曾參加倫敦海德公園拜倫紀念碑的設計,他的草圖沒有中選是他引以為終生遺憾的。給雕刻以表現上的自由的,到羅丹可說達到極度。他的雕刻不再和建築有什麼組合關係。即便「地獄之門」是一座門,那上面的雕像都要跳出來,飛去,隕落,和任何中古以及文藝復興期的門飾都不同。他的每一座雕像都環繞著廣闊自由的空間,沒有嚴格的正面、側面。每一座雕像都具有强烈的動態,它們不一定在走動,但整體是緊張的,內部燃燒著向什麼地方去的欲求。

四、愛大自然和泛神論:羅丹雖然描寫個體的歷史,人世的悲苦,但他是從愛自然出發的。在遺囑中他向年輕的雕刻家說:「讓『自然』是你們唯一的女神。」他也描寫那些尚未被生活之苦難磨折過的,青春的、活潑的、玲瓏姣好的,新鮮如小獸的少女。他一再說大自然的神秘,說對於大自然的宗教感,說藝術與宗教的不可分。

五、生命的悲劇感和英雄主義:個體究竟是脆弱的,畢生的躍進與奮鬥,最後終歸死滅。生的歡喜和痛苦絡織在一起。沒有阻撓與災難又如何顯現生命的勇猛和倨傲的,整個地看,生命是一悲愴的長曲,英雄的歌。談到雕刻上的羅丹,我們不能不想到音樂裡的貝多芬,他們的作品都同樣充滿生命經驗的豐富內容,瑰麗而驚心,一如那些浪漫主義畫家巨幅的戰場,海上的風暴,死亡的孤筏,獵獅與獵虎的場面。

把這許多觀念綜合溶鑄在一起,淋漓酣暢地表現出來的,莫過於「行走的人」了。

大邁步的動熊!走在風雲激盪日夜流轉的大氣裡。殘破的軀體;然而每一局部都是壯實的、金屬性的,肌肉在拉緊、鼓張,決無屈服與妥協。

它似乎並不憂慮走向何處,而它帶有沉著和信心前去。

我們不知道它的表情,它是微笑的,憂慽的?睥睨一切,躊躇滿志?泰然岸然?悲天憫人?都無,都有。準備嘗一切苦,享一切樂,看一切相,聽一切音,愛一切愛,集一切煩惱……而同時並無恐怖,亦無障礙……直走到末日,他自己的,或者世界的。

且有一半已經毀滅,已經消逝,已經屬於大空間,屬於無有,屬於不可知,屬於神秘。人的行走已躍級到宇宙規律的運行。

天行健。

悲壯的,浩瀚的如「貝多芬第五交響曲」的雕像。

或者可以說羅丹是西方浪漫思潮的最後一個藝術家,羅丹出現的時候,在別的領域裡,浪漫主義都已成為過去。羅丹之後,雕刻也將和浪漫主義告別。雕刻家不願再背負太多、太重、太激動的狂情,他們如果悲哀,那是形而上學的悲感;他們如果歡喜,那是純存在的歡喜。

一個日本人

一九五一、三、四

大茅舍畫院的雕刻室有時悄然飄進一個日本人。中年模樣,矮個子,灰色樸素西裝,方方臉型,眼睛靜靜的,隱隱發出好奇的眼光,四面探視,但並不是尋人說話,而是有些警戒的神色,頗矜持,不多話,不,簡直不和任何人說話,他會不會說法文,竟也無法知道。他每次來,總選一個很小的支架,做一個不到三十公分的小泥像。我的雕塑架擺在靠窗明亮的一邊,他的卻總在教室陰暗的角落裡。我從遠處望去,看得出那泥像和模特兒大不一樣,肥肥的腰身,短短的腿子,整體作紡錘形,儼然一個日本女人的比例。我覺得很好笑。不到一個星期,日本人便不再來,那日本女人小像也就不見了,也許毀了,也許澆了石膏,誰也不曉得。

按通常慣例,雕刻室一個月換一次模特兒。等到換了模特兒,他又悄然出現,同樣,又有一個和先前差不太多的日本女人的小泥像在他的兩手之間塑出來。

這樣看了幾次,我可以說有一種感動。那小巧而又有些鈍滯的小女體,很像日本浮世繪裡有點布娃娃樣的女人,很像日本版畫描繪沐浴場面裡的女人,可愛又可憐,姿態侷促不自然,而有一種拙趣。我於是想這大概是個戰前流落在西方的日本藝術家吧,思念故國的心非常之切吧,夢著西京、東京,或者什麼鄉間舊識的姑娘吧,名字叫做芳子、春子什麼的。是意識地呢,是下意識地呢,總之做來做去,總是那樣一個遙遠而固執的倩影便在手指間硬跑出來。有一次模特兒休息的時候,我好奇地想走近去看一看,他似乎很敏感地已經察覺,很機靈地順手用濕布便把泥像裹起來了,我一時很踧踖,似乎友善地對他點了點頭,他也似乎會心地用眼光招呼了一下,而已經悄然飄出去了。

我覺得他有一種幸福。他並不在這裡學西方雕刻,他並不摹仿羅丹,摹仿布爾代勒,摹仿布朗庫西,他也不聽任何教授的指導,或者同行人的議論。他只試著把心裡的形象塑出來,好像原始人塑造小「維納斯」那樣。他決不吃力地去做邯鄲學步的傻事。他是不是也想得什麼獎?我不知道。但做的泥像那麼小,看來決不會想以怎樣的傑作去轟動沙龍。看他默默地用兩手在那小小的,帶著可憐可笑而鈍滯的姿勢呆立的,日本裸女的泥像上揑著揑著,我覺得他有一種幸福。

我們緊張地睜了眼看,傾了耳聽,惶惶然學習,走許多迂迴的路,最後還不是為了刻出自己心裡的形象麼?

梁代墓獸

一九五一、三、十六

和貝去周麟家,看到瑞典中國美術史家 Siren 的中國雕刻史,書中的漢代石獸和梁代石獅給我以極大的震動和啟發。

如果比較各民族對獅子的刻畫,那麼亞述的獅子是英雄型的。亞述人是好戰的民族,而他們那裡有獅子,與獅子角逐搏鬥,他們深悉獅子的性格和筋骨結構、試看藏在倫敦的浮雕「獅子中箭」,獅子與人同樣孔武有力,人與獸站在平等的地位相較量,相讚美。埃及的獅子已脫離現實,失去野獸的特性,具得象徵的意義。獅身人面像的獅身表現法老的權威和尊嚴,那是帝王型的獅子。希臘人很少描寫獅子。在德爾斐有一列石獅,那是修長近於靈智溫順的獸。波斯人喜歡用獅形來做浮雕裝飾。他們皺起鼻子,鼓著圓眼,咧出尖銳整齊的牙齒,但那只是一種作態,決不凶猛,已經接近中國民間耍繡球的花獅子了。中國本沒有獅,關於獅子的故事是通過西域傳來,獅的形相當然也是輾轉聽來。但是正因為中國刻工沒有見過實物,不受實物的牽絆,獅子成為與龍鳳同類的神話角色,可以任他們的想像力去塑造。牠不再是匍行在草莽中獵食的哺乳動物,牠超出了禽獸的概念,超越寫實技術所能範圍的生態,變得巨大、離奇、神秘、威猛,含了一切人們意識地和不意識地給予的意義。梁以前的獅是一匹咆哮邁行的怪獸;梁以後的獅是蹲在宮蹶門前凶惡的警衛。唯有梁代的獅具有一個沉重龐然的形體,長著短短的硬翅,四爪穩立在地,張開大口向天,挺圓了胸,勾卷了尾,凌然、巍然,渾淪浩瀚,變成一個迷離的玄學的符號。

這裡儲蓄著元氣淋漓的生命力,同時又凝聚一個對存在疑惑不安的發問。那時代的宇宙觀,恐懼、信仰、悵惘……都從這張大的口中吐出來。生存的基本的呼喊,無邊的無窮極的呼喊!孔子說:「未知生,焉知死?」此非獅子的金獅子立在古帝王的墓側,在生與死的邊界上,在茫茫的曠原上,欲明死生的究竟,泄露神存神滅的困惑。這非獅子的獅子吼使山川震搖,日星欲墜,使一千五百年之後的我們歡喜、愀愴、憔悴、戰慄。

在中國雕刻史上,這「天問」式的狂歌實在是奇異的一幟。這裡不溫柔敦厚,不虛寂澹泊,沒有低眉的大慈大悲,也沒有恐嚇信男善女的怒目,這透徹的叫喊是一種抗議,頑强而不安,健康而悲切,是原始的哲學與神話。

我想到羅丹的「浪子」,那一個跪著,直舉雙臂,仰天求祈的年輕的細瘦的男軀,那也是「天問」式的呼訴。但無疑,我更傾心於南朝陵墓的守護者,也許我原屬於那一片土地,從那一片土地湧現出來的呼喚的巨影更令我感到驚心動魄。

我記起一九四七年離開祖國之前逗留南京,父親當時也因事到南京,有一天同去城外看望一個弟弟的墳,他在一九三三年因病夭折,年紀不過四歲,是個極聰慧可愛的孩子,在我記憶中印象極深。他入葬後,我們一家長住北平,抗戰時移居昆明,所以不能憑弔慰藉幼小的靈魂已二十多年,回想這期間的戰亂流離,很有滄桑隔世的感覺。到了墓地,簡直什麼痕跡也看不見了。一片荒野窮村,滿目淒涼,父親和我坐到一家茶館裡休憩,黯然無語。坐了良久。村旁就立著這樣一個巨大古老的石獸,在悵惘慽惻的情緒中,這無聲的長嘯就彷彿在我自己的喉管裡、血液裡、心房裡、腑臟丹田裡,我是這石獅子,凝固而化石在蒼茫的天地之間。這長嘯是一個問題,這問題沒有答案。

走出周家,在蒙帕那斯的咖啡店裡和貝繼續談。我們談到東方藝術和西方藝術在今天如何走著相反的道路。西方現代藝術家想跳出傳統寫實的窄路,試著用其他可能的造形手段來表現。而中國藝術不曾走上客觀寫實的道路,今天試學西方,用寫實的造形手段來表現。我們的文化要走向人間,走向現實,走向物質。同樣的趨向表現在其他方面有科學思想的吸收和唯物哲學的引入。

貝於是問:「那麼你自己的道路呢?」我說很難回答,但總地說來當是走向現實的。

晚來給陳寫了一封信,其中這樣寫:「你說藝術上的國際主義,我不完全否認。在埃及希臘雕刻之前,在羅丹、布爾代勒之前,我們不能不感動,但是見了漢代的石牛石馬、北魏的佛、南朝的墓獅,我覺得在靈魂受到另一種激盪,我的根究竟還在中國,那是我的故鄉。」

馬里尼

一九五一、三、十七

我想起意大利雕刻家馬里尼(Marino Marini)來,在法國很少人講起。抗戰期間我偶然在一本美國時代週刊上看到介紹,上面印有一張圖片,雖小,倒也看得清楚,很給我觸動。那是一個騎士。人是赤裸的,馬也是赤裸的,沒有鞍轡。馬靜止立著,頸子平伸出去,彷彿在用鼻子探嗅前路,而沒有結果。人仰著頭,一字排開兩臂,無助地向天訊問,也聽不到答案。是人與馬大概走到生命的一個十字路口,踟躕徬徨,或者竟走到一個窮途上,不能再前去,於是馬和人被同一個存在的惶惑凝凍,結成一個「天問」式的造像。我在這裡面看到的哲學意義,可能是很主觀的,但既然看出來,就無法排斥掉,這也是沒有法子的。

「和雕刻家的談話」

一九五一、三、廿

買到哲學家阿蘭(Alain)的「和雕刻家的談話」,一本小册子,論雕刻和其他藝術上的問題。發現有一些和紀蒙很接近的觀念。紀蒙專造人像,他以為人像是最能傳達人的精神性的,他不追求生動,而通過造形結構,內在建築來達到肖似。所以按一般人看來,他的頭像是很刻板生硬的,和羅丹作風幾乎正相反。羅丹的女像,滋潤靈動,男像則起伏和皺紋都比實際强烈的多。紀蒙把表面的一切偶然成分都掃除,表面光光滑滑,整個形體像一口銅鐘,也正是阿蘭所說的雕像應有「陶罐的渾圓」。他的人像不笑不愁,不言不動,無表情,也正是阿蘭所謂「無表情的表情」。

書中有些話值得譯記在這裡:

「我羨慕出錢雇用的模特兒,大概只有雇用的模特兒是真正被畫出或雕塑出。在他們無聊賴到要命的時候,他們不再對自己的外表,甚至對自己的存在關心,這正是最好的製作的時候。」(18頁)這觀點可說和中國畫論寫人物的觀點針鋒敵對了。中國畫家不講把對象擺定了去畫,畫出的效果要求「氣韻生動」,表現出「音言笑貌」;這裡不但把對象擺定,並且擺死。

「眼神妨礙肖像。」(20頁)這句話則和顧愷之的「傳神寫影都在阿堵中」的話正相反。

「看,這是希臘雕像,這是中國雕像,這是沙爾特大教堂的聖徒像或帝王像,它們有一共同點,就是卵形,陶器的渾圓,一切的起伏都服從這一條大法則。從這裡產生出一種,我們應該可以說,『表情』;不過是一種,我們是否可以說:『無表情的表情』。」(37頁)這使我想到莊子齊物論裡的第一段:「南郭子綦隱几而坐,仰天而噓,荅然似喪其耦。」「荅然」似乎正是描寫這一種「無表情的表情」。過去我們想像南郭子綦的模樣,「形如槁木,心如死灰」大概是頹唐不堪的。其實不必然。這是回到存在本然樣態的一種「大浸稽天而不溺,大旱金石流土山焦而不熱」的泰然。

下面的話更具哲學意味:

「在我,我想這樣說:真的雕刻只求表現存在物的形式,此外沒有別的。我的意思是表現它所最內在的那一點,從那裡形象於是發生,於是被推向世界,排開一切使它改形的阻力。抬手趕掉一只蒼蠅大概會給一個生動的表情,但是這表情沒有價值,就像一條傷痕,或者其他擾亂形象的一切。因此尊嚴是雕刻本然應有的目標。」(38頁)關於這一點,黑格爾也說過:「雕塑首先是一種帶有高度嚴肅的藝術。」(法文版美學第三册168頁)

「像埃及雕像一樣,只是『在』。這只是我們的思想和感情的支柱、基腳。首先是:『我在』。這樣的存在對於別人是怎樣的呢?我佔有這個席位;我擋住一個視線,為一個觸覺所感受,被一個動作所撞擊。我是一物、一人;而首先是一物。」(79頁)

這說法正符合薩爾特所說:「存在先於本質」。一座雕刻在我們還不知道它是什麼之前,它先是一個「存在」。抽象雕刻之所以能成立,就是因為我們承認這個命題。

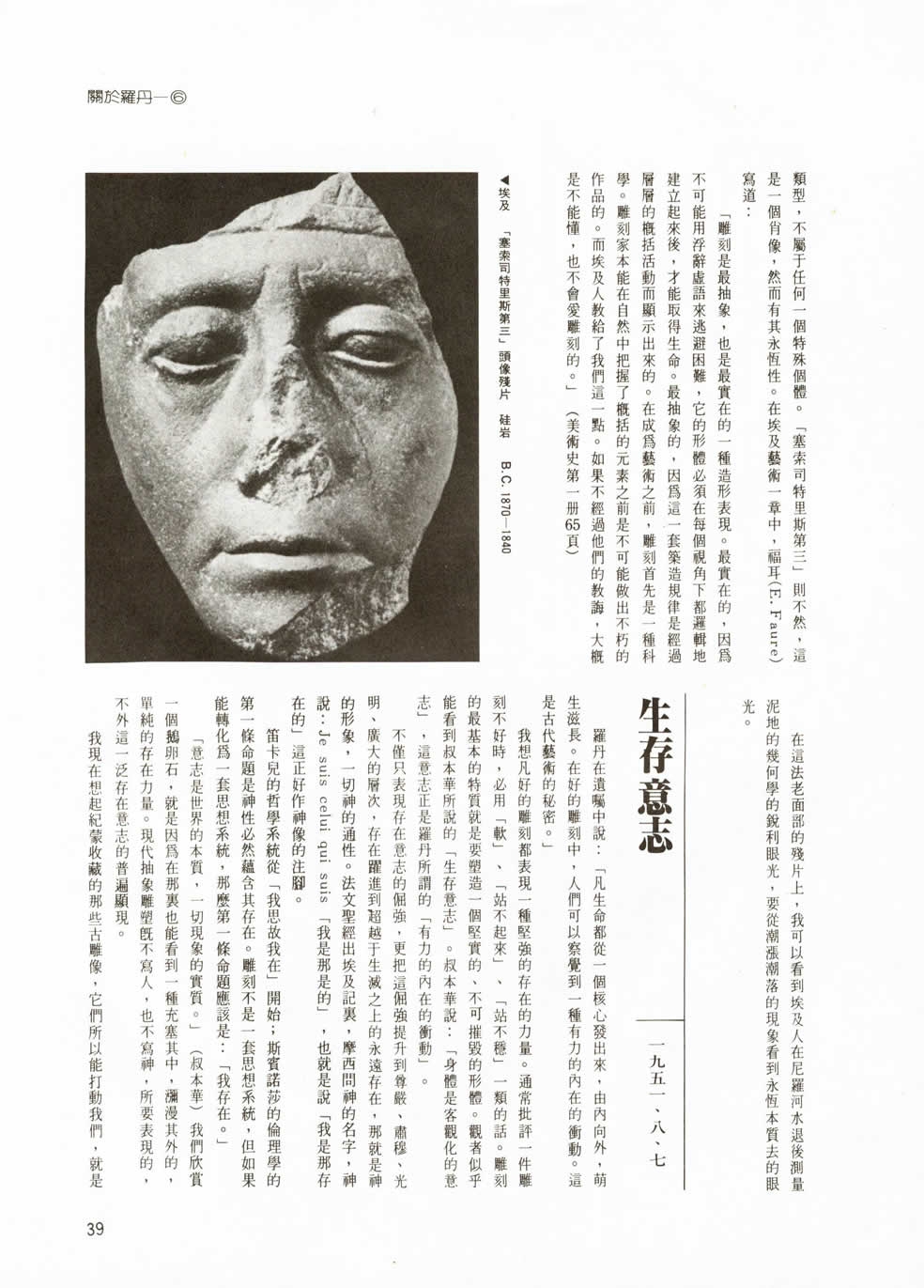

「塞索司特里斯第三」

一九五一、五、廿三

早晨去羅浮宮專看雕刻。好久沒有去了,覺得眼光有大變化,自己也有些吃驚。巴特農神殿的處女行列浮雕,以前深愛其音樂性的節奏,今天卻感到有些綺靡薄弱,光線落在人體上,有些單調。薩莫特拉司勝利女神,我一向讚美充沛的生命的飛揚奔騰,今天卻覺得右腿和軀體的連接似乎不夠緊湊。……

卻也有積極的發現。看到埃及塞索司特里斯第三(Sesostris Ⅲ,公元前一千六百五十年前後)的頭像殘片,真是拜服於那精湛的技藝。這是個四十歲到五十歲之間的法老,嘴邊眼下都有深沉的紋路,顴骨和嘴唇顯出毅力和決斷,眉宇間則有一種潛藏的憂鬱。形體的構成,一毫一厘都不放鬆,充分表現了中年男人的銳識和威嚴。這雕像一方面是很寫實的;一方面有非凡的雕刻性,也即是給人一種堅實感和永恆感。把肖像提升到這樣的高度,我們只得相信,這個雕刻家也非同時是一個智者不可。

在一八五九年的沙龍評論中,波特萊爾關於雕刻寫了這樣的話:

「真的雕刻把一切都嚴肅化,甚至包括動作。它把一切屬於人的都給了永恆的意味,使它們得到物質材料的硬度。憤怒變得凌厲,溫柔變得莊嚴,繪畫的波動而光燦的夢幻在這裡變為堅硬而固執的沉思。」

波特萊爾在十四行詩「美」裡有兩句是:

「我憎惡挪動了線條的動作,

而我既不哭泣,也不嬉笑。」

因為哭相與笑靨都是短暫的,剎那間便消失的膚面現象。不哭也不笑,這正是阿蘭所謂的「無表情的表情」,這是一種岸然「我在」的神態,純存在層次的本然面目。「塞索司特里斯第三」具有這品質。

希臘神像未嘗沒有類似的企圖。像阿波羅,維那斯……都在面部沒有特殊表情,只是一個恆久的凝止的面型結構,而且這面型是一個類型,不屬於任何一個特殊個體。「塞索司特里斯第三」則不然,這是一個肖像,然而有其永恆性。在埃及藝術一章中,福耳(E. Faure)寫道:

「雕刻是最抽象,也是最實在的一種造形表現。最實在的,因為不可能用浮辭虛語來逃避困難,它的形體必須在每個視角下都邏輯地建立起來後,才能取得生命。最抽象的,因為這一套築造規律是經過層層的概括活動而顯示出來的。在成為藝術之前,雕刻首先是一種科學。雕刻家本能在自然中把握了概括的元素之前是不可能做出不朽的作品的。而埃及人教給了我們這一點。如果不經過他們的教誨,大概是不能懂,也不會愛雕刻的。」(美術史第一册65頁)

在這法老面部的殘片上,我可以看到埃及人在尼羅河水退後測量泥地的幾何學的銳利眼光,要從潮漲潮落的現象看到永恆本質去的眼光。

生存意志

一九五一、八、七

羅丹在遺囑中說:「凡生命都從一個核心發出來,由內向外,萌生滋長。在好的雕刻中,人們可以察覺到一種有力的內在的衝動。這是古代藝術的秘密。」

我想凡好的雕刻都表現一種堅强的存在的力量。通常批評一件雕刻不好時,必用「軟」、「站不起來」、「站不穩」一類的話。雕刻的最基本的特質就是要塑造一個堅實的、不可摧毀的形體。觀者似乎能看到叔本華所說的「生存意志」。叔本華說:「身體是客觀化的意志」,這意志正是羅丹所謂的「有力的內在的衝動」。

不僅只表現存在意志的倔强,更把這倔强提升到尊嚴、肅穆、光明、廣大的層次,存在躍進到超越於生滅之上的永遠存在,那就是神的形象,一切神的通性。法文聖經出埃及記裡,摩西問神的名字,神說:Je suis celui qui suis「我是那是的」,也就是說「我是那存在的」這正好作神像的注腳。

笛卡兒的哲學系統從「我思故我在」開始;斯賓諾莎的倫理學的第一條命題是神性必然蘊含其存在。雕刻不是一套思想系統,但如果能轉化為一套思想系統,那麼第一條命題應該是:「我存在。」

「意志是世界的本質,一切現象的實質。」(叔本華)我們欣賞一個鵝卵石,就是因為在那裡也能看到一種充塞其中,瀰漫其外的,單純的存在力量。現代抽象雕塑既不寫人,也不寫神,所要表現的,不外這一泛存在意志的普遍顯現。

我現在想起紀蒙收藏的那些古雕像,它們所以能打動我們,就是因為它們顯示了生命的基本相,並把生命的最基本的存在形式提升到最高的境地去。

羅丹的雕刻固然有强烈的存在意志的顯現,卻並不表現靜止的意志,抽象的意志,而是描寫存在意志的實踐經歷。從「塌鼻子的人」(一八六四)開始,不,可以更推早,從「艾瑪神父」(一八六三)、「父親的像」(一八六〇)開始,每一座人體,每一尊肖像都負載著可以讀得出來的史跡。里爾克講到羅丹的男性肖像時,說:「一個人的全部生命都走入面孔上。」

希臘古典期的神,北魏隋唐的佛,則只是凜然岸然的存在意志自體。那些面孔上絕無生活的痕跡,誰能說出佛像所表現的是幾歲的釋迦牟尼?雕刻家所要顯示的不是勞瘁於生老病死,被時間磨蝕刻鏤的肉軀,而是證真如的金剛法身,出離煩惱,寂然常住,不增不減。如果說有表情,那是一種純存在的恬然;說是無情也可以,那是一種太上的無情。由這恬然中,無情中瀰漫出意志主體的大自在。近代雕刻的總趨勢也正是要把故事、戲劇、歷史都從雕刻上排斥出去,連人和獸的形象也排除了,只留下一存在的基本樣態:塊然無名的構成物。一座立方的巨石打出幾個面,讓觀眾自己去體驗它的純存在的意味。

神像雕刻和現代抽象雕刻都可以說是一種形而上學。羅丹的雕刻可以說是一種歷史辯證法。但是這歷史辯證法的背後仍然有形而上學,以存在意志為基礎,那是雕刻的精髓。沒有這基礎,雕刻是「站不起來」的。

克拉代耳在「羅丹傳」中提到羅丹的讀物,哲學家中他歡喜讀柏拉圖和盧梭,並帶著好奇的興趣翻閱斯賓諾莎和叔本華。(見三〇三頁)這或者並非偶然的。——全文完

(回想起來,這個時期我逐漸了解羅丹之後,布爾代勒、麥約之後的現代雕刻,但所偏愛的仍是表現生存之强度的作品。近代雕刻中也有表現生存之脆弱的,像傑克梅第;也有表現形體之柔軟的,像阿爾普、勞朗斯;也有表現形體之輕盈浮動的,像卡爾達……我當時都不能接受,認為違反雕刻的特質。——作者今註)

後記

關於羅丹的日記就擇抄到這裡。此後我接近現代雕刻,逐漸和羅丹的浪漫主義的人文思想疏遠了。

羅丹之後的第一代繼承者布爾代勒曾在五〇、五一年間給我一定的影響。這期間,我在穰尼俄的紀念碑雕塑教室完成了幾座比真人略大的塑像:「紀念死難者」(浮雕)、「逃奔」、「孕婦」、「背孩子的男人」。參加過沙龍。回想起來,這些嘗試是為了回國去製作紀念碑型的雕刻做準備,但是在巴黎當時的藝術環境中,這些吶喊有些近於天真可笑,費了極大的氣力,回響卻甚微。

羅丹之後的第二代繼承人傑克梅第、李謝、俄里柯斯特、阿當等人中,我較欣賞李謝。對傑克梅第的作品,在理智上驚異它們表現了存在主義思想的某些特質,但在直覺上並不喜愛,對於那一種過分的殘破與顦顇有著拒抗。使我從羅丹、布爾代勒籠罩下走出來,而引入現代藝術領域的應該是畢卡索。他的表現主義的立體派是我覺得可循的這路,導向自己要去的地方。

縱觀西方雕刻史,羅丹的角色頗像思想史上的盧梭。個人主義達到一個巔峰,個人突然赤裸裸地暴露,把個體天真的肉軀給人看,把火熱無邪的心捧出來,呼喚、追求、懺悔、痛苦……這自白,這自我分析是西方文化史的一個發展關鍵,十九世紀的浪漫主義、社會思想在這裡點著了火。康德把盧梭比作牛頓。雕刻本是一集體的表現工具,是一較繁重、難駕馭的表現工具,歌唱個人的浪漫主義的狂飆吹到這個領域的時候,這運動已經到了尾聲,但是有地獄之門、青銅時代、夏娃、行走的人、雨果、巴爾札克……這一系列的形象的展現,無疑這是一個壯觀而奇觀的尾聲。

與現代雕刻史的人把羅丹放在第一頁,但要把他當作現代雕刻家的第一人,又總有些不便。我想可以這樣說吧:他的浪漫主義是十九世紀的,但他把雕刻揉成詩,為未來的雕刻家預備了自由表現的三維語言。

一九八三、二、十一 巴黎