[本文並見於 1987 年 2 月,《美術》,頁 20–22]

為冠中的畫集寫序言,對我說,應該是一件大快意的事;然而,同時也感到難名的悲感,使我怯於執筆。他來信說:「你決心寫吧,哭之笑之,我們這一代的生涯、污濁、光芒。」

我們在巴黎分手時是一九五〇年。別去東西兩端,各走各的道路,各嘗不同的生活的艱辛。在一個長時期內,兩相茫茫,但是一邊所發生的大事件也深深地影響著另一邊。再見面已是一九七九年,各已老成。人生的路走了大半,雖談不上「訪舊半為鬼」,但是在浩劫中被奪去生命的朋友也有好幾位。「驚呼熱中腸」之餘,目睹存活的老友帶著猶壯的心奮然工作,確有欲哭、欲笑的心情,我們竟沒有死,也竟沒有衰。我們六十出頭了,好像老了,好像剩下的日子不多了,又好像還很年輕,才從嚴冬的凍結中跳出來,精神抖擻,對未來有重重計劃,捲起袖口,臂膀的肌肉猶實,我曾寫信給一個在自貢翻譯西洋哲學史的老同學說:「我們這一代的話還沒有說完。」

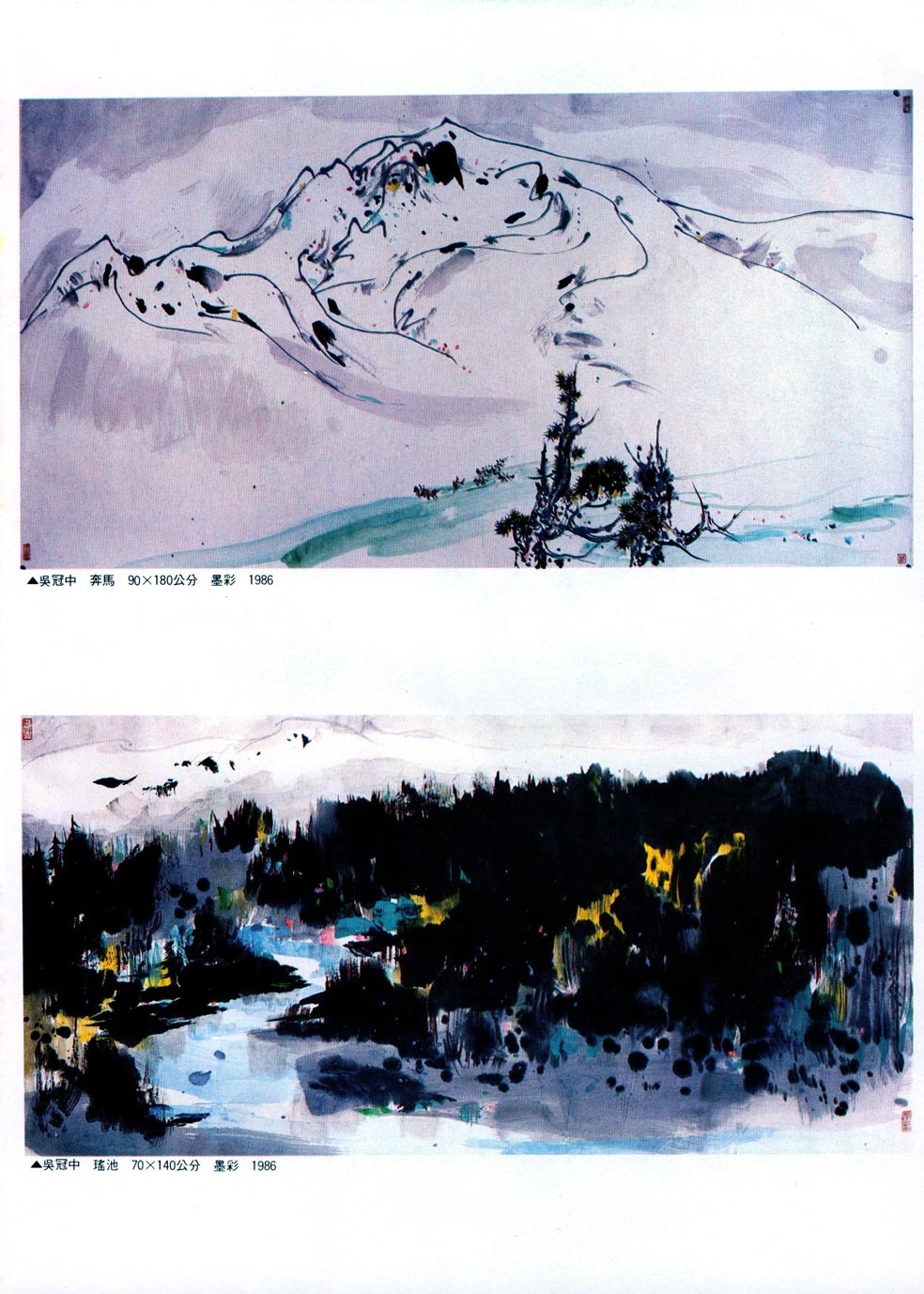

我認識冠中是在一九四七年,他已是中國畫壇上的新秀。他自稱年輕時是一匹野馬,我想那是接近真實的。野馬生性善走,眼睛看向遠地,不息地奔向前方。他在杭州藝專時,一面學習傳統水墨,一面已經狂熱地愛著色彩,嚮往遙遠的西方美術。一九四七年考上公費留學,到了巴黎,一面在美術學校習油畫,陶醉於古典的與現代的西方藝術,一面又已經暗暗地懷念著祖國的人物山川的容貌了。

有一個時期,我們同住在巴黎大學城的比利時館。他每天背了畫具,出外寫生。傍晚回來,提著未乾的畫走到我的寢室裡,興致勃勃地一同討論新作的得失。就是在這時候,他迷上了尤特里羅(Utrillo)所畫的巴黎聖心寺附近的街景。聖心寺建在城北一座小山上,即著名的蒙馬特區。許多著名的畫家都在這裡生活過:雷諾瓦、竇加、羅特列克、畢卡索、布拉克、莫廸里亞尼……,但是真正生長在這裡,死在這裡,畫出這裡特有氣息的是尤特里羅。他遭遇不幸,一生潦倒酗酒,他所畫的歪歪斜斜的街巷,破敗剝落的牆壁,傾訴了自己的哀苦,也表現了這裡低層社會人物的辛酸。他畫出德國詩人里爾克(Rilke)在「馬爾特手記」裡所描寫的古老而衰病的巴黎,法國詩人波特萊爾所描寫的「惡之華」的巴黎。尤特里羅不去尋找一般畫家喜愛的塞納河的水光、地中海邊的阡陌,他的題材只是每天所見的陋巷。他不避庸俗與稚拙,正因為有著庸俗與稚拙,他的畫能比別人更深入、更濃烈地寫出他的天地,畫中的世間味,使冠中懂得了巴黎的另一面。

也是在這時期,他夜讀梵谷的「致弟信札」。我還記得他在書裡劃了粗而長的紅槓槓,一看就知道那些句子是怎樣打動了他遊子的畫家的心,梵谷寫信給他的弟弟:「你是麥子,你的位置是麥田……不要在巴黎的人行道上浪費你的生命吧!」梵谷又寫信給他的荷蘭畫友拉巴爾說:「依我的意見,你和我只有對著荷蘭的風景人物才會畫得好,因為那時我們才是自己,在自己家,在自己的環境氣氛中。」淹留在藝術之都的巴黎做純粹的畫家呢?回到故土去做拓荒者呢?冠中也曾猶豫過、苦惱過。一九五一年他懷著描繪故國新貌的決心回去了,懷著唐僧取經的心情回去了,懷著奉獻生命給那一片天地的虔誠回去了。但是不久,文藝的教條主義緊箍咒便勒到他那樣天真的理想主義者的頭上,一節緊似一節,直到文化大革命,藝術生命完全被窒息。我們的通信中斷了。他最後的信說:「今生不能相見了,連紙上的細說也不可能。人生短,藝術長,但願我們的作品終將見面,由它們去相對傾訴吧!」

最後,他連作畫的權利也被剝奪。他歷經了快快活活地畫,到拘拘謹謹地畫,到戰戰兢兢地畫,到偷著畫,到不能畫,不配畫多個階段。作為藝術家,他被埋葬了三年(三年間,他不能接觸紙和筆。)不知道什麼時候,戒律又放鬆了,星期天可以去借了農家的糞筐來充當畫架,又開始作畫。他幽默地回憶怎樣被學生稱作「糞筐畫家」。這「糞筐畫家」尚有一句豪語,是「虎死留皮」,他但求死後留下一批作品。不過這虎皮也仍是惹眼的,可能招禍,必得暫時藏匿起來。若干年後,他自己的骨頭化成灰了,讓遺作成為「出土文物」重新和人們的見面。沒有想到,他親眼看到自己舊文物的出土。

久別之後,我們第一次會面是在一九七九年,在北京四合院一角他的家中。他拿出油畫和水墨給我看。我帶著激動的心仔細觀賞。

我覺得畫作幾乎可以分為兩類:一類是長途跋涉,在大地上搜奇攬勝的學生;一類是門前的瓜藤,近郊的水田,漁港裡泊著的漁舟。我覺得更喜歡後者,因為對於對象的感受較深,情感較濃,無論形與色的意味都更雋永。遠行學生的一類給人以新穎明朗的感覺,表現了對於對象驚喜的傾心,但沒有日夕相見的故舊感。

然而,後來,我覺得這分法是不正確的,因為兩類正逐漸相趨近,相合一。門前的東西活潑新鮮起來,而遠方的事物漸染了難說的甘冽和親切。

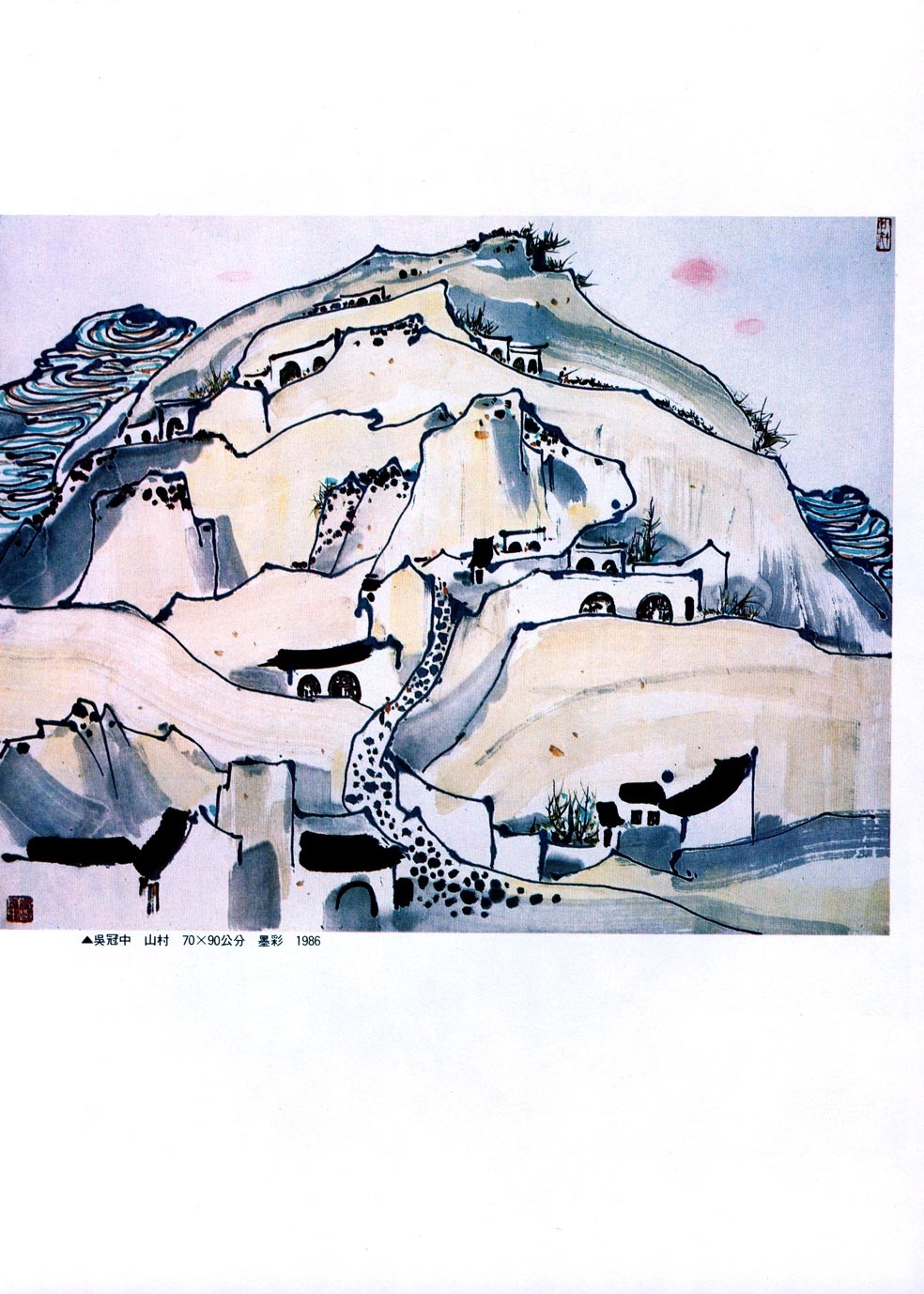

當然,他蠻不過是一個江南的孩子。他的江南,一座疏林、一片白牆、一枝紅杏、幾隻水鴨……都是他熟悉透了的,而他以輕快的筆法去描繪,似乎匆匆來了,即將離去;它們即將消逝,好像以第一次見到的驚喜的眼光去看,新鮮極了。而他畫華山,玉龍、漓江、三峽、海南島、大漠……似乎早已愛過它們,以輕鬆的熟悉的心來溫習它們的面貌,他用遊子歸來的快活的、微醺的墨和色去渲染。

他自己說,到江南是「回來」,北上是「回去」,「我永遠在母親的懷抱中」。看了他的畫,留在記憶裡的是一片抒情的家園的讚歌。這家園是江南,是江南以南,江南以北,江南以東,江南以西。他有魚戲水中的快樂,使人羨慕。

後來,他的發展愈趨向色彩的明麗、筆與墨的律動。實物漸漸隱退到第二位,江南的影子也淡化了,而造形的原則突出為首位。一九八一年以後的水墨,繪畫元素約減到只有兩個:線和點,繚繞與潑灑;一往情深的長,羅織著淅淅瀝瀝的短。江南與北國,水鄉與大漠愈不可分。

線,說是鉤勒,也可以。總之是筆毫一旦接觸紙面,便戀住依依不去,因為紙面即是故土的地面,惹起牽腸掛肚的鄉思,苦苦的東尋西找山長水迢的邁行。在「補網」一幅裡,海邊拖一束返復的黑髮樣的長線,那是曬著的漁網,這樣柔情的網在別的畫裡便化作林木的枝條、水田的堤埂、山嶺的脈絡……曲曲折折,流連徘徊,剪不斷,流不盡,藕斷絲連,說不完的往事、心事。

點,說是點苔,也可以,卻也是石,是飛鳥,是村舍,是人及其他。墨汁、色彩,來不及通過筆毫,便直接跳到紙面、紙外。「江南岸」一幅裡的色彩濺散開來,是「淚眼問花」的迷濛,是花、是蓓蕾、是嫩葉,也是岸頭行人、小船上的渡客和舟子。在別的畫裡,點也就是雨、是雪、是沙……是酒、是血……點點滴滴、疏疏密密灑在江天,飛揚繽紛……。

畫上的點與線向抽象的方面發展,好像接近了美國抽象點潑畫家帕洛克(Pollock)的風格,但是同時接上了中國水墨的傳統,他在泯滅了南北之分以後,似乎又要泯滅東西之分了;然而他寫的究竟是東方的情致,點與線的對比組合早潛藏在中國詩人的句子裡。

「落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色」(王勃)這不是點與線的強明對比麼?

「無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來」(杜甫)上句茫茫無邊的點;下句為長長不盡的線。

「亂紅如雨,不記來時路」(秦觀)桃色亂點中縈繞著隱隱約約斷斷續續的線。

「花自飄零,水自流」(李清照)紛紛飄零的是點;悠悠自流的是線。

「春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始乾。」(李商隱)線是吐不完的長絲;點是炙熱的燭淚、細極的灰燼。

這些都是冠中畫的註腳。冠中畫裡的點與線已游離在抽象與具象之間,超越形與情的分際,有人會說山不似山,水不似水了。可不是嗎?古人早也說過了的:「細看來,不是楊花,點點是離人淚」(蘇軾)。我們還可以說,也不是離人淚,那只是墨,只是色,只是線與點的安排。旋律與節奏所構成的音樂。一片浮動盪漾的鄉情。

他更要向哪裡發展呢?向更抽象、更恣肆的空濛呢?或者又回到山還是山、水還是水的平實呢?繼續現代風呢?更進入後現代風呢?我想他自己也不能預料。他還會不息地向前,而畫本身有它發展的規律,到時候自會呈現新貌,讓我們驚喜。總之,「我們一代的話還沒有說完。」我以為他必有「老去詩篇渾漫與」的泰然。

冠中不只是個多產的畫家,他還善於寫散文,那是一種生動活潑的文字。畫家特有的色彩感、造形感使他的文章別具奇異的明澈與稜角。讀者通過他的眼睛觀察世界,會感到處處有深遠、有色彩,有詩情與畫意,會愛上畫家的生涯,愛上他的有水、有橋、有船、有水鴨的樂園。

他又是繪畫理論家,教過多年繪畫,對於理論反覆思考過。他懂得西方繪畫精神,又深入中國繪畫的意境。對於近來繪畫界爭論的問題,像抽象畫、油畫民族化、裸體畫、中國畫的前途……他都寫過文章,真能把握關鍵,以簡明的語言、巧妙的比喻、恰當的實例,如快刀斬亂麻,把問題說清楚。

他又是個藝術活動家,他不僅帶著學生在大地上壯遊作畫,他還鼓舞年輕的畫家向前探索,在各種座談會上、展覽會上、評審會上,以熱情果敢的聲音為他們的努力作辯護。他是一個生龍活虎的奔放型的人物。

寫到這裡,又從案頭取過來一九八四年出版的「冠中畫集」,一幅一幅看過去;又隨意地翻閱他的散文集「東尋西找」、「天南地北」,覺得頁頁幅幅瀰漫著明快、欣悅,盎然的生意。我在初執筆時,胸中隱然攪動的悲感完全消逝得無影無踪。尤特里羅蒙馬特區的蒼白愁慘的牆壁十分遙遠了,冠中的水鄉的粉牆如少女的笑靨,發生素絹的光澤。梵谷的辣太陽、向日葵十分遙遠了;冠中江南的流水、垂楊明澄而恬靜。冠中回到故土,更回到中國繪畫精神的泥壤上,塊塊壘壘都溶在水中、色中、墨中、點中、線中。帕洛克的狂肆潑灑出現在第二次大戰的災難之後,冠中的自由揮灑出現在文化大革命浩劫之後,經歷過大摧毀,生命顯現出蓬勃新生的、如醉如狂的激情也是自然的吧。他也並沒有完全忘卻黑暗無光的日子,但他在文章中追述那些可悲可痛的怪事,像畫諷刺畫、像卓別林的滑稽片,讓人欲笑、欲哭,而終於是「卻看妻子愁何在,漫卷詩書喜欲狂」的放歌和漫與。

有一生畫幸福的畫家,如馬諦斯。我以為冠中是畫幸福的畫家,並且,我相信,他是幸福的。

附記

一九七九年我第二次回大陸,政治情勢與前一次大不相同,遇到了許多故友,看見他們的面貌線紋,深沈曲折,覺得很有可畫之處。談話時,便隨手從他們的書桌上抽一張紙,取了桌上放著的寫字鉛筆畫起來。其實我多年不畫肖像速寫,很奇怪,忽然會有了這樣的強烈意欲。究竟是什麼引起我的畫興呢?他們的面容,除了蒼老以外,添增了什麼呢?是這麼多年來積下的艱辛苦難的痕跡?疊加上艱辛苦難之後綻露的歡快?一九八六年七月冠中來信約我為他的畫集寫序:「你決心寫吧,哭之,笑之……」我想,是的,他們的面貌裡有笑,復有哭,是苦與甜的羼合,光與暗的錯綜。雄獅美術要轉載我的冠中畫集序,我想還該附上這幅小的畫像,這裡應存在序言所未寫出的心緒。