一、最近

最近收到了台灣「書法藝術」雜誌兩冊,是該雜誌社社長張建富先生寄來的,其中有一九八五年的第三期。翻閱之後,才知道那年十月曾有人組織過一個座談會,討論我八月底在台北雄獅畫廊舉行的個展:「展覽會的觀念——或者觀念的展覽會」。我是在九月離開台灣的,後來畫廊沒有寄過什麼報刊資料來,所以個展引起怎樣的反響,無論是肯定的,或否定的,我都一無所知。讀了這座談會的記錄,才知道展覽會曾引起若干人的非議。我感到應該做一些回答。列席的是幾個年輕的藝術家和與藝術活動直接有關的人,他們的責難,我想,一定是認真的、誠實的。雖然事過一年多,我覺得還有說幾句話的必要。記錄中一再提到責任的問題,這責任我當然願意負起來。

二、讀的語言文字

我首先要說到我的詫異。座談會上也確有人說起:「觀念藝術比較涉及語言層面和邏輯思考方面。」這話大致是對的。確有一部分觀念藝術家認為:「語言和觀念是藝術的真正本質,視覺經驗和感官愉快只是第二位的。」(引自美國史密斯「觀念藝術」。此文大陸有候瀚如的中譯,載於「世界美術」一九八五年第一期)我也的確大量運用了語言文字,但是在座談會上,竟沒有一個人的發言觸及展覽會的文字內容和邏輯思考。這言行不一致是十分奇怪的。我想有一個解釋:觀念藝術用了文字,但並非文學,所以觀念藝術家雖然採用文字,往往並不真的讓人去「讀」。觀念藝術的文字有讓人「看」的,有讓人「讀」的。我覺得座談會上的人有一個共同的先入為主的成見,就是認為觀念藝術的文字不必去讀,邀人讀的文字是非觀念藝術的。

首先他們連展覽會的名稱也忽略了。一般的展覽會無需有題目,只要標出「某個個展」便行。這裡卻拈出一個觀念:「展覽會的觀念」,說得更清楚些,就是「對於『展覽會』的想法」;再清楚些,就是「在展覽會中展出對於『展覽會』的反省」。

對於生存的反省是哲學;對於藝術的反省是美學;對於展覽會的反省應該是屬於美學的一個題目;而以展覽會的形式來作對於展覽會的反省則只能是「觀念藝術」。

座談會上,沒有人提到組詩,雖然這是展覽會的主要組成部分。因為沒有讀到語言文字,當然也就下了「沒有觀念」的結論了。有意思的是,恰有另外的觀者特別看到了語言文字,對語言文字發生了興趣,像在一杯果子汁裡嘗到了甜味,說這裡面有糖,於是把糖提煉出來,當作糖品味。我想這就是「一九八五年台灣詩選」的編輯們為何把這組詩當作「詩」收入了選集。在我,多少是有些不安的,因為當時寫的時候,心目中先想著讓它們呈現在一個畫廊的四壁上,作為和觀者的一組對話。我在展覽會的「構想和佈置的備忘」(以後簡稱「備忘」)中也提到這一組詩的「詩性」:

文字的內容應該是淺出深入的,因為展覽會裡的觀者不是坐在圖書館裡的讀者。他以悠閒的心情來,以看畫和雕刻的心情來,他的眼光是廣幅面的,不是逐字閱讀式的。這是一個造形形象的欣賞者。文字必須明朗潔淨,使人一接觸,立即嘗到某種意味,而願意反覆咀嚼的,也還能在深處察覺出另樣的滋味來。

「詩選」的編輯來信問我願不願讓他們把組詩選入詩集的時候,我有些疑懼,因為我實在不知道這些詩是否應該從展覽會的現場中隔離出來,一旦隔離出來是否還站得住。這些詩竟然被肯定,在我當然是覺得可欣慰的。不過,有人會說:「你掉入自己的邏輯圈套裡了。正因為這些是規規矩矩的詩,這展覽會頂多是個詩的展覽,稱不上是觀念藝術。把這樣的展覽名為觀念展覽是個騙局。」我想這組詩果真是詩,也不足證明展覽會就不是觀念展覽會。正像中世紀的耶穌雕像被當作雕刻陳列在美術館裡,這並不證明它原先不該懸掛在教堂的神龕上。

當然用了語言文字,並不就意味著觀念藝術,否則觀念藝術就等於文學了。觀念藝術的語言文字是在造形藝術發展到一個階段時跑出來的。比起最低限藝術(Minimum art)來,它對物質媒介做更進一步的減約。物質成分都取消了,當然只剩下藝術品未誕生前的觀念。這觀念以文字表現出來,然而它是非文學的。它孕育造形,又是造形的產兒。它仍屬造形,又否定造形。觀念藝術的觀念說它自己,說它自己的誕生、欲求、成功與失敗、絕望和死亡。

「我有那麼多話 要跟你說 可是說不出 詞彙 全用舊了 破了」(組詩七)

「我拿起顏色 顏色從指縫間 漏掉了 我畫一條線 形象從線邊 滑開了 我想說話 想說的字怎麼也想不起來 啊 啊 我可不能這樣死掉。」(組詩八)

三、展覽會的反思

我誠然多年沒有做展覽活動了,但並不是不看別人展覽,不注意藝壇的尖端情況。我有著更冷靜的旁觀的機會。在這資料爆炸、藝術品氾濫的時代,我不願輕意製造污染時間和空間的廢品。在多年不展覽後的第一次展覽,在台灣的第一次展覽,對於「展覽會」有著慎重和警惕,同時發生一連串反省也是很自然的。所以組詩的第一首,懸在展覽會的進口,便是:「展覽 展覽 展出什麼呢? 這個世界已經太滿」。這個展覽會可以說就是以這個命題作為出發點的。

「展出什麼呢?」這是有了開展覽會可能時,我心裡湧出來的第一個問題;這是我準備這個展覽會期間一直纏繞在腦裡的一個問題。如果先畫出了一批畫,或者製成了一批雕刻,再去尋找畫廊、開展覽會,那是一個不同的步驟,在那一種情形下,當然不會產生「展出什麼呢?」的問題。現在是我有開一個展覽會的可能,在這展覽會中我得試圖介紹過去四十年間做了的各式各樣的藝術活動,怎麼辦?

所謂「展覽會」是什麼意思?我用怎樣的方式去定義這個展覽會?又用怎樣的展覽會定義我自己?「展覽 展覽 展出什麼呢?」竟然成了哲學性的問題。這些問題本身形成了我的展覽會的主題。

當我理會到我在思索「展覽會」的定義的時候;我很自然地決定,以這個展覽會思索展覽會;我同時發現:這個處於哲學與藝術之間的課題,對我有極大的刺激性、挑戰性。

展覽會以「展覽 展覽 展出什麼呢?」這樣一個問語開始;以「忘掉展覽 忘掉展覽」這樣一個否定語結束,前後像引號把展覽會引出來。在這之間有我的獨白,有我和觀者的對話,關於展覽會的;以及關於創作與非創作,關於欣賞與非欣賞……關於藝術與非藝術。

如果有人以為這展覽並非觀念藝術的,那麼要看作傳統的展覽卻也並不可能。在傳統的展覽會中,藝術家通過作品打動觀眾;在這裡,作品是對話,對話也即是作品。

我把要說的話平實地說出來。「你來了」(組詩五)「你終於來了」(組詩六)「我有那麼多話要跟你說」(組詩七),這都是對觀者說的話,像對一個朋友,一個情人:「我等了那麼久」(組詩六)。

但是我在展覽會中說展覽會的不可能:「不前衛 不正統 不古典」(組詩二)我懷疑自己:「我已經 累了 腰 背」(組詩六)我懷疑自己的能力:「我想說話 想說的字怎麼也想不起來」(組詩八)我也懷疑觀者:「你是我所期待的麼? 妳是我所期待的麼?」(組詩四)但究竟也抱著希望:「你的眼睛 擦在這粗糙的表面 會燃燒起來 火光 把我們倆都照亮」(組詩九)。

我設想觀者走到一半的時候,有的人可能對這樣的展覽懷疑了,不耐煩了,甚且憤怒了;不過,或者也會有人暗暗頷首說:「有意思。」所以二十首組詩的第十一首是這樣的:

你來了 你說 有光 就有了光 你說 有海 就有

了海 也許你將說 有詩 而且說 有藝術

觀者一定會記得「聖經」「創世紀」的首章:「神的靈運行在水面上。神說:要有光,就有了光。」觀者在這裡有著神的權能,觀者說有詩,就有了詩;說有藝術,就有了藝術。

要創造,必是新的意象,有時我們自己都不敢相信,不敢承認:「你是畫家 塗抹出一些未嘗見的形象 未嘗見的形象使你愧怍了 池邊飲水的鹿 看見頭上新生的角 躍起逃竄了」(組詩十二)。

要欣賞,觀者得有接受的先決條件。一般的觀者在這個消費品充斥的世界裡失去了欣賞感受的能力,失去了食慾:「他們缺少什麼呢? 缺少一點空白吧 缺少一點缺少 缺少一點小小的飢餓 和渴」(組詩十四)。

經營作品總是辛苦的:「我還沒有完成誕生 遲遲的難產 我是嬰兒 我是母親」(組詩十七)「我已經受不了腹部的沈重 陣痛已經開始 痛得厲害 痛得厲害」(組詩十八)。

凡展覽會都不免有造作與誇飾,而我不願有一般展覽會的招搖:「沒有斑斕的 衛道的 旗和標語 沒有更斑斕的 叛道的 纛和口號 如此只如此 如如 以及 如如」(組詩二),「獻給你 原樣的璞」(組詩十九)。

我在展覽會中否定展覽;(組詩第二首和倒數第二首都是這樣開始的:「不是展覽 不是展覽」。)在藝術中否定藝術是觀念藝術的一個基本特徵。

最後展覽會終被否定,觀者離開的時候,帶走幾個觀念,回到生活,回到他自己:「忘掉展覽 忘掉展覽 把園門關上吧 鋤頭和耙子都在丁香花下 喜悅於人的還原 喜悅於人的還原」(組詩二十)。

展覽會開出來了,又結束了。我不知道別人從這裡得到什麼。對我自己說,我覺得完成了一件工作。在構想籌備的時候興致很高,按自己的想法去做,覺得很自然;而在我的生命中出現這樣一個展覽會也似乎是一必然。

四、「你來了」

座談會上一再有人說:「這要負責任。」他們把我看作織製國王新衣的裁縫。

從人我之間的關係這一角度說一說我的心理狀態吧。在這資料爆炸、藝術品氾濫的時代,大家被緊張的生活節奏趕得喘不過氣來,如果有人,即使只是一個,能抽出時間,擠著公共汽車,冒著風雨,上十層樓,來看這個展覽會,也足令我驚惶、感激,我豈能存心唬弄詐騙?其實,這心理也是明明白白地寫在展覽會裡的,屬於對展覽會的反省的:

你來了 我能贈給你什麼呢? 你來了

慢步著 思著 你犧牲了你生命的 這一

分鐘 傾著友好的耳 眼睛閃著好奇的火

心在敲 …(組詩五)

你來了 快活地 整個地 無保留的 帶

著你所知的 你所能的 你所是的 無限

純一 …(組詩六)

我多麼願意 創造一個奇蹟 讓一雙嘴唇

笑 …(組詩四)

而我 只是一面舊破的鏡 以我的全力

以每一塊碎片 歌唱你 (組詩五)

如果觀者只看見一些墨跡,並未進入文字的層次,而控訴我「欺騙社會」,我也並不怪責他們。因為通常現代藝術的展覽會決不以這一種態度來對待觀者的。「歌唱你」——這許是過時的陳舊的心態了。我看到過多式多樣的展覽會:空無一物的、塞滿垃圾的、喧囂震耳的、褻邪的、恐怖的、荒誕的、血淋淋的、亂糟糟的…它要使觀眾眼睛痛、頭痛、嘔吐,我也曾啞然、瞠然、絕望、憤怒,覺得被欺騙、被愚弄、被迫害。「他們展覽 他們宣傳,展覽他們的野心 宣傳他們的噁心 他們在自殺 死的是我們」(組詩十五)

這類作品太多了,以至於成為正常。座談會上的人似乎期待這樣的感官的和精神的磨折。他們說:「應該給我一個衝擊。」在這裡,沒有得到暴力的衝擊,他們失望了,說我「輕視當地的藝術水準」。我怎能怪責他們呢?如果他們已經習慣於嚼玻璃碴、睡釘子床之類的表演。

啊 觀眾朋友 你那麼喜歡戲劇性的展

出 你參加過那麼多轟動一時的事件藝術

你買過那麼多廉價的 讓畫家餓死窮死

吐血死發瘋死的傑作 你讚美過那麼多愚

蠢和謊騙(組詩十六)

我也曾在一開始便提醒觀者了:「你的眼睛已經超重 超速 你的眼睛已經故障 慢下來 停下來 給你以新的看」(組詩一)也許我應該在進門的地方真地安裝上紅綠燈,鬧市十字路口的紅綠燈,或者舞廳裡伴著廸斯科一亮一滅,輪流閃擊的彩色燈,讓觀者的網膜先透徹地遭受一頓酷刑。現代藝術中作者與觀者之間的關係反映著現代人的人際關係:疏離、矛盾、鬥爭,少有同情、慰藉。在實生活中尚有人提倡愛與善,且為此獻身;在藝術中,有此傾向的便被認為是陳舊的、落伍的。

五、往事片段(一)

他們之中有人說:「我也很懷疑他在法國是不是有接觸觀念藝術。」

如果這是作為一個問題來問我,我倒願意回答,也回憶一下。

五十年代後期和六十年代初期,在美國和歐洲出現了對於藝術作品加以否定的潮流,現在有人稱作「前觀念藝術」。第二次大戰後抽象主義雄據了藝壇,抽象主義把藝術品的純粹性推到了巔峰。對畫只存留它的繪畫性;對雕刻只存留它的雕刻性,造形以外的問題都在排斥之列。自然的形象、生活的氣息都要滌淨,最極端的便是硬邊平塗的幾何抽象。這傾向帶來的反作用便要破壞繪畫雕刻的純淨性,否定繪畫與雕刻的分野,否定生活與藝術的分野。從實際生活中取來一件實物,或一堆實物認為作品。在這潮流中最活躍的一個巴黎畫廊是伊麗斯.克萊爾(Iris Clert)。(註1)女主人克萊爾是希臘人,雖然從小在法國長大,但是個典型的希臘性格,烈火樣的,她自己說是難馴的、愛豪奢的、愛獵奇的、愛風頭的、愛風險的。當時在藝壇上不斷地製造所謂 scandale(奇聞、醜聞、轟動事件)。後來成名的伊夫.克萊因(Yves Klein)、丁格里(Tingly)、塔基士(Takis)、阿爾曼(Arman)……都是她那時所發射(lancer)的明星。還有一個為他們搖旗吶喊的評論家,是雷斯塔尼(Pierre Restany),所標榜的流派是「新寫實主義」。畫廊只有二十平方米,在巴黎第六區畫廊密集的一條小街上,街名是美術街,因為美術學校就在一百米之遙。每當她舉行展覽會開幕時,往往引起街道阻塞,惹得鄰居打電話到警察局去抗議。她認識我是因為在五月沙龍見到我的鐵雕「烏鴉」。那時她正在籌備畫廊,向我說:「我的畫廊成立之後,先展出你的作品。」我在她那裡舉行過兩次個展(一九五六、一九五七)。但是當時我側身於她的衛星群,克萊因、丁格里…諸人之列是並不自在的。我覺得和他們不屬於同路人。不但藝術道路不同,性格也大相逕庭。他們說話、態度像綠林豪傑,叱咜風雲,不可一世,我不以為那就是一種藝術家的氣質。活動得最熱鬧的是克萊因。一九五七夏展出「單色畫」(mono-chrome),展覽室裡掛出九幅尺寸不同的畫,一律是平塗的同樣的深藍。次年展出「空虛」,則連畫也沒有了,櫥窗之外,只有三面白牆。…當時算是驚世駭俗的行動,我只感到頗為無聊,並沒有特別的驚異。我想起魏晉時代竹林七賢的故事,我懷想「世說新語」裡那些簡傲任誕的人物。這大概和我讀過哲學有關,我以為如果有一種哲學藝術(那時還沒有「觀念藝術」一辭),那觀念必比「單色畫」之類要微妙深入得多。

六、往事片段(二)

六十年代七十年代,觀念藝術的觀念逐漸風行,有一些作品也曾給我以一定的振動,引起我嘗試的欲望。

我看到達比埃必也斯(Tapiés)的大幅類似土牆沙牆的複製,土黃色、赭色,那上面有一些刀尖刺出來的痕跡……十分動人,我想起雲南老家村巷裡的土牆,在風雨剝蝕的高高低低的表面上,印著牛角擦過的,豬肚皮磨出來的坑坑道道,有孩子們畫著的什麼,有土蜂出入的洞穴……我頓時覺得全身暖起來,被一種熟悉的氣息所包圍,濃烈而醉人,甘蔗成熟的季節,紅糖、砂糖、扯糖、冰糖,不同的香味混合起來的酒糟的芬味……我曾試著製作過我的牆壁,然而我沒有展覽過,我是膽怯的,我怕別人不懂,說我在盲目摹仿,說我走入魔道了,說我發瘋了。

我看到羅遜柏格(Rauschenberg)的澆上了顏料的床單,給我的心一動。我想起四十年代的學生運動中,在遊行隊伍裡,曾把死難同學的血衣掛在十字形的竹竿上作物證,那是比標語更強烈的抗議口號。白色的襯衣,暗褐的血斑,襯著沉重鉛灰的天空,在擠滿了人,堆滿了嚴肅的面孔,然而沒有聲音的窄小的街道上浮過去,像西班牙人扛著耶穌被釘在十字架上的受難像遊街……我以為那血衣要比羅遜柏格的床單有意義得多。…我想去製作那血衣,然而我沒有,我是膽怯的,我怕別人不懂,說我在盲目摹仿,說我走入魔道了,說我發了瘋了。而且複製那血衣,是歌頌?是褻凟?……我不能。

在展覽會中,我曾看見幾堆亂石,……幾條新斬的樺樹幹……玻璃板上抹上稀泥……燒成陶坯的沒有形狀的龜裂的紅黏土……這些都曾引起我難名的激動和痛楚。

這痛楚也彷彿有人表現過。在巨大的花崗岩上紮一條薄薄的紗布綳帶、棉花上隱隱地浮現出紅藥水的桃色。是的,我看見那些亂石堆的時候,我的痛楚似乎是屬於石頭的,屬於受難的大地的,我要去為它們紮裹永遠的傷痕和悲哀。

有人在畫布的中央畫一條水平橫線,沿著線的下緣寫著一行字:「我越不過這一條線。」畫十分簡單,按傳統看法,根本不是一幅畫,意思卻很叫人揣測、玩味。這是一個哲學意味的圖式。我想我也為自己畫了一條線,我跨不過去。我膽怯,那一條線凝聚了一個道德意識,線之上是禁區,一旦越過去,我便走入邪道,變成叛徒,儍子,或者瘋子。

無疑,我的成長背景使我對於流行起來的觀念藝術以及類似的流派有著抗拒,然而,也感到某種怪異的吸引。

我是作為一個經過了抗日戰爭,在民族鬥爭意識中培養起來的一代,後來到西方學藝術,對於西方正統的、健康的、積極的文藝復興人文主義思想,有著道義上的護衛心理。但是另一方面,由於哲學的好奇、藝術的敏感,對於西方兩次大戰之後萌起的現代藝術,反正統的、反理性的、反傳統美學的種種,也不能不有所反應。一九四七年我初到法國,看到布爾代勒(Bourdelle)的雕刻,覺得那一種慓悍雄強的風格可以作為中國人建造巨型紀念碑的借鑑。要塑造鴉片戰爭以來中華民族爭取自由獨立的英雄人物必須採取這樣的史詩的手法。但是後來看到傑克梅第的細瘦如枯枝的人形,看見人的孤獨、脆弱、惶恐,看見了存在現象中的另一個極端的景象。又看到布朗庫西(Brancusi)簡潔結晶的立體,貢薩列斯(Gonzalez)樸質深沈的鐵構,摩爾(Moore)廣闊雄強的人形,阿爾普(Arp)的觸覺的柔美,畢勒(Bill)幾何理性的構成……我覺得創造的可能性太多了,沒有必要畫一條線,把自己限制在這條線以下。最重要的問題是尋找自己的道路,這道路很可能通到過去以為的禁區去。

多年來,我的成長背景所造成的道德意識使我對於克萊因、丁格里一群人有著戒懼,沒有想到三〇年後,我竟然自己作了一個觀念的展覽會。我自己也不免驚訝,但細想又覺得並非是突然的,關於這一點我在台北的演講裡作過說明,這裡不再重複。可惜一九八五年從台灣回來後,沒有去看一看伊麗斯.克萊爾。去冬她突然去世。如果和她談到我的展覽,不知她會說什麼。其實,我沒有去看她,也是很自然的,因為即便在今天,我自己做了觀念展覽,我也認為和克萊因、丁格里一群人並非同路的。

七、藝術的死亡

(我在這一節裡談到所謂「藝術的死亡」。我特別想解釋一下黑格爾提出的「藝術的解體」。在他的哲學系統裡,藝術發展到最後一個階段,絕對精神就不再滿足於用藝術來表現,而走入宗教與哲學的領域。這時藝術將「越出它自己的界限」。這樣看來,觀念藝術正是這解體期的產兒(註2),它有濃烈的哲學意味,而且它否定藝術本身。我本想在這裡給觀念藝術以一個哲學基礎,一個較明晰的定義。但是這樣寫下來,有點像寫哲學論文了,在這篇文章應該提到這個問題,卻不應嵌進一段哲學議論,所以我把它刪去了,留下了題目和這一段附記。)

八、在中國傳統中

(我不以為觀念藝術是全新的東西。在中國,觀念藝術的源起可以追溯到莊子。「莊子」「齊物論」裡有這樣的話:

有成與虧,故昭氏之鼓琴也;無成與虧,故昭氏之不鼓琴也。

郭向注:「不彰聲而聲全。」意思是:不鼓琴,則音樂以完全又完美的形式存在於我們的觀念中。陶淵明在家中懸有無弦琴是這意思的另一種表現。泰山有無字碑,據說武帝自以為功德無邊,難以言盡。又陝西乾陵也有一座無字碑,據說武后遺言:「己之功過,由後人評。」這也很有觀念藝術的意味。座談會中有人說我提出的觀念不很前衛,「而且很古老」。我認為觀念藝術既然是一種藝術,它的特質早潛藏在藝術中。又從文字與藝術的關係看,中國書畫本有「觀念藝術」的傾向。但是這些問題要發揮,話會說得太遠了,所以我終於把它刪去了,留下一個題目和這一段附記。)

九、有觀念的觀念藝術和無觀念的觀念藝術

二十多年來,觀念藝術的流派紛雜。我想也許可以分為兩大類:有觀念的和無觀念的:

一、有觀念的觀念藝術利用文字,寫在紙上、布上、書裡、地板上、牆上……勞倫斯.韋納說得最極端:「沒有語言就沒有藝術。」他的展覽會就是把文字直接寫在牆壁上。不過現代人的傳播工具已不限於文字,所以其他信息媒介如圖片、公式、表格、文件、郵件、錄音、錄像、電視……也都可以被用來當作觀念藝術的工具。

伊麗斯.克萊爾在一九五三年舉行過一個群展,以她的肖像為主題。美國畫家羅遜柏打了一個電報給她:「如果我說這是伊麗斯.克萊爾的肖像,那它就是。」伊麗斯即刻把這份電報裝上框當作肖像之一陳列起來。

對於這一類觀念藝術家,說出來的話比做出來的事物更重要。

麥克艾維里(Thomas Mc Evilley)有一篇論觀念藝術的文章,題為「我思,故我藝術」。

二、無觀念的觀念藝術以一個行動,或者一個擺設暗示一個觀念,那觀念究竟是什麼不說出來,也說不出來。比如座談會上有人舉出的例子:「在一塊畫布前,點一支蠟燭,蠟燭的光圈投在畫布上面。」這裡有一個觀念麼?什麼樣的觀念呢?作者未必有個明確的觀念。

有觀念的觀念藝術在表現手法上否定了傳統繪畫雕刻,否定了它們的物質基礎。無觀念的觀念藝術否定得更為徹底,因為它暗示一個觀念,而此觀念似有而實無。這樣的作品在基本思想上和禪宗的公案相似。擺幾桶水,擺幾堆廢麻布袋……看起來令人不解,覺得荒謬,又似乎有個道理,果有道理麼?「諸法實像本是無」,那道理正是「著衣吃飯,屙屎送尿,無非妙道。」生活與藝術並無疆界,正是「悟前無道可修,悟後無佛可成」。把生活中的一個細節略加移位,藝術於是出現,然而雖然稱之為藝術,其實還是生活。把生活的一個細節略加變形,於是好像閃爍著一個意蘊,然而亦只是「好像」。山仍是山,水仍是水。

我的展覽會不屬於無觀念的觀念藝術,用無觀念的觀點來看,當然要覺得不合標準。座談會中所舉的許多例子多是無觀念的觀念藝術,出席者似乎把那些例子都認為是觀念藝術的典範,可以用來衡量我的展覽的不合定義。

我在「備忘」一文中的開始便說:「做『觀念藝術』有大自由,不應受任何已有的『觀念藝術』活動的影響,使他們變成眼障、絆腳石。」

十、觀念的圖案

我用的主要工具是文字和語言。展覽會的主要部份是二十首組詩,和一個與展覽會平行的演講。展覽會本身是對展覽會的反省;演講是對此反省的反省。會後印了一個冊子,又加進一篇文章:「構想和佈置『展覽會的觀念—觀念的展覽會』的備忘」。就觀念藝術展覽會說,這「備忘」當然是十分重要的。按「我思故我藝術」的說法,這「備忘」已經是展覽會。

把觀念當作藝術的材料,那麼運用觀念像運用顏料或塑泥,必把觀念塑造揉揑,作各種溶調配搭,試驗它們的種種效果,這一種加工會有人認為我在做詭辯。例如:

展覽一個展覽會

展覽會的展覽會

展覽會的觀念,或者觀念的展覽會

展覽會的觀念的展覽會

展覽會的觀念的展覽會的觀念的------

以觀念激發觀念

展出的展覽會必定不如觀念裡的展覽會

展出的展覽會可能在觀者心裡引出更完美

的展覽會的觀念

觀者不滿意於展覽會表示他有了更完美的

展覽會的觀念,那麼展覽會在這意義下

便成功了。

我並沒有立意要玩這樣的遊戲;這些觀念、命題和推論是在這樣一個觀念展覽中很自然地產生的。它們是一些觀念的圖案,但也不僅僅是一些觀念的圖案。(註3)

座談會的人最不滿於最後一個推論。「這是狡辯」,「這是很惡劣的態度。」其實這是沿著觀念藝術的思路想下去所得到的結論。這是藝術之內的事。看得認真,便是提了刀奔到戲台上找曹操算賬。

至於整個展覽會有沒有一個統一的觀念呢?我以為我不應該作正面的回答。我只引組詩十八的最後幾行:(註4)

我要昏過去了 我超常地清醒 我要死了 我要生了

啊 啊 產婆在哪裡? 產婆的兒子在哪裡? 名字叫蘇格拉底的在哪裡?

觀念在誕生中。

我是嬰兒 我是母親 一千次我叫出第一聲 一千次我叫出最後一聲(組詩十七)。

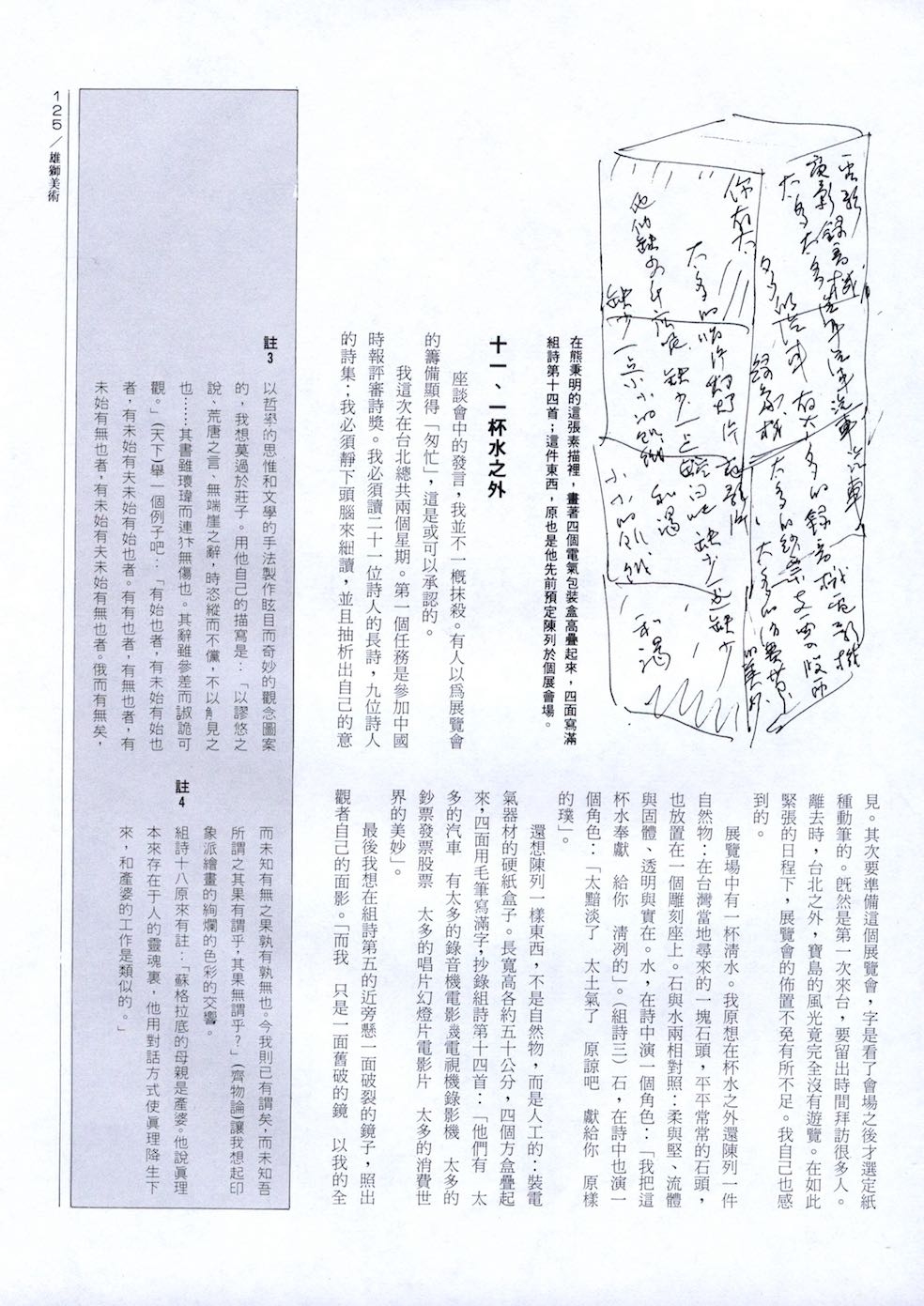

十一、一杯水之外

座談會中的發言,我並不一概抹殺。有人以為展覽會的籌備顯得「匆忙」,這是或可以承認的。

我這次在台北總共兩個星期。第一個任務是參加中國時報評審詩獎。我必須讀二十一位詩人的長詩,九位詩人的詩集;我必須靜下頭腦來細讀,並且抽析出自己的意見。其次要準備這個展覽會,字是看了會場之後才選定紙種動筆的。既然是第一次來台,要留出時間拜訪很多人。離去時,台北之外,寶島的風光竟完全沒有遊覽。在如此緊張的日程下,展覽會的佈置不免有所不足。我自己也感到的。

展覽場中有一杯清水。我原想在杯水之外還陳列一件自然物:在台灣當地尋來的一塊石頭,平平常常的石頭,也放置在一個雕刻座上。石與水兩相對照:柔與堅、流體與固體、透明與實在。水,在詩中演一個角色:「我把這杯水奉獻 給你 清冽的」。(組詩三)石,在詩中也演一個角色:「太黯淡了 太土氣了 原諒吧 獻給你 原樣的璞」。

還想陳列一樣東西,不是自然物,而是人工的:裝電氣器材的硬紙盒子。長寬高各約五十公分,四個方盒疊起來,四面用毛筆寫滿字,抄錄組詩第十四首:「他們有 太多的汽車 有太多的錄音機電影機電視機錄影機 太多的鈔票發票股票 太多的唱片幻燈片電影片 太多的消費世界的美妙」。

最後我想在組詩第五的近旁懸一面破裂的鏡子,照出觀者自己的面影。「而我 只是一面舊破的鏡 以我的全力 以每一塊碎片 歌唱你」。

因為工作緊張,我沒有能抽時間去山澗裡揀石頭,去百貨公司尋找適當的硬紙盒子,沒有能在離開巴黎前去跳蚤市場找一面古舊的裂碎的鏡子。這是遺憾的。不過從觀念藝術的角度看,把這些意圖寫在這裡,也足以補償了。

十二、我們的觀念藝術

列席座談會的郭少宗先生發表了一篇文章,題為「月亮與指頭的距離——熊秉明觀念藝術展再論」。此文複製在「書法藝術雜誌」中。我不知道這裡的「再論」是接著座談會之後的再論呢?還是接著另一篇文章的再論。總之文章寫得很好,議論很中肯。其中有兩點我覺得值得提出來:

第一點是,他認為,作為觀念藝術,這個展覽會的東西太多、太實了。詩太詩,畫太畫,字太書法……使人不易超越物質之累去把握最終的觀念。他借了佛家指與月的比喻,說手指太引人注意了,以至使人忘掉了看月亮。他以為這個展覽會無寧是個「創作歷程記錄展」。

這裡有兩個問題,我可以分別回答:

一、根據郭先生的文章,「手指應該是無形的,最起碼也應該是透明的。」(註5)傳統的藝術品可以比為美的手指,而月亮十分隱晦。流行的觀念藝術為了指示月亮把手指儘量貶低價值。究竟要貶低到什麼程度呢?這是很費斟酌的。我認為手指太透明了,觀眾一眼看到月亮,便無可再看,意味索然,這是一般觀念藝術的致命傷。就在我去台北前不久,巴黎現代美術館舉行了一個三人的觀念展覽。參觀的人少得可憐。售門票的是一位中年越南婦人。(現在巴黎各美術館的看守人員幾乎都是外國人)我正要買票,她指著桌上的目錄說:「您先看一看目錄吧。」我知道她的意思,她認為這樣的展覽會實在沒有什麼好看,我一定會失望的,最好先翻翻目錄,有個心理準備。我進去看了,實在吃驚,幾乎沒有人。參加展出的有標榜語言的勞倫斯.韋納,他把一些句子直接寫在牆上。我站在那裡注意觀察了一下,那些極少數的觀者步也不停踱過去,對壁上的字瞟一眼,並沒有興趣去念。有的在展覽會的門口探一探頭,看到室內空空蕩蕩,牆上稀稀落落寫著幾行字,連進也不進來便離去了。手指透明到這樣程度,又如何能達到指月的效果?舉行印象派的回顧展、梵谷的回顧展……觀眾摩肩接踵,排隊買票,長至百米。相形之下,觀念藝術確是藝術解體期中的產物。就拿座談會上所舉出的許多例子吧,即使人們覺得有點意思,「哦,原來如此。」也就要走開了。無所謂欣賞與玩味。那是一些謎語,猜到了也就完了。猜不到也無所謂,因為有的謎語原無謎底。

二、這次的展覽會的確可能是兩個展覽會的疊合:「展覽會的觀念—或者觀念的展覽會」和「創作歷程記錄展」。關於二者的關係,我在演講中有一些解釋。組詩是兩年前寫的,原係法文,也曾有意思放在一個觀念藝術展裡展出。既然要在台北展覽,便找出來,譯成中文,進行了一些修改,「因此,可以說它們是我最近的作品,可以說是我的藝術道路的最近的到達站,也可以說是我的藝術工作發展的邏輯的演繹的一個段落。」(演講)在這意義下,「觀念展覽是作為歷程的一個階段被包含在「創作歷程記錄展」裡的。不過,展覽會的名稱是觀念的,「作者以一個中心觀念把這許多作品聚集在一起,使這些性質很不同的作品在這個空間組織成一個有機的整體,活在這裡。」(備忘)那麼在這個意義下,「創作歷程記錄展」又是作為基本素材被包含在「觀念展覽」裡的。寫到這裡,感到又有詭辯之嫌了,就此打住。

郭文中提到的另外一點是:「我們不要以外來的觀念藝術的定義、手法、範疇來限定國內『觀念藝術』的創作。如果有中國式、本土性的觀念藝術出現,那將是中國現代美術史上光輝的一頁。」我以為這一點甚為重要。我完全贊同。但是座談會上的各位都不免在用外來的觀念藝術的觀念作為衡量批評的唯一標準。我們當然應該吸收西方的,但是中國有一個潛在的「觀念藝術」的傳統,郭先生也察覺到,我們將以新的眼光、新的工具、新的眼界、新的敏感,把它發掘出來,並開拓出新的領域。我們的「觀念藝術」和西方當前流行的某些「觀念藝術」有基本的不同。「在畫布上畫許多密線要人用眼睛去數」(座談會上舉出的一個例子)之類不過是簡單的兒童的遊戲。一意給觀眾以「衝擊」也是商業競爭的資本主義社會,核戰爭、工業污染威脅下,「暴力」在藝術裡的表現。如果現代藝術也有所謂「境界」,(當然不限於傳統所謂「境界」)那麼我們的「境界」應該更豐富些,更具有特殊的自己面目,反映另一種關切,有另一種嚮往。

西方人在尋索,我們也在尋索,我在這裡引一段法國藝術評論家普魯沙(F. Pluchard)的話:「藝術家的責任從來沒有如此沈重過。一個失去了自信的社會正過渡到一個不同的『尚未發明出來』的社會去,而藝術家在這過程中有著責任。這探險性的旅程是艱難的、多風險的,然而是令人振奮的。」(普普藝術及其伙伴—二二八頁)

十三、題外的話

最後我想說兩句題外的話。座談會上有人說:「近年來一些國外回來的大師,一個個被揭穿了。」我覺得這不是國外與國內的藝術工作者相遇應有的接觸方式。中國文化不再是封閉著成長,限制在中國地區的文化現象。生活在國外或生活在國內,因為環境不同、經驗不同,採取不同的角度和態度觀察問題,創造出不同的作品,這是值得慶幸的。兩邊應該互相關切、互相了解、互相充實,當然也互相批評,形成對話。我們應該肯定,我們在從事同一件巨大的工作。

至於座談會中還說某攝影家在國外「落魄」,這一種以生活的財富來判定藝術家的價值,很令我吃驚。也許台灣的經濟起飛使人忘記許多西方藝術家的傳記了:梵谷、高更、莫廸里亞尼、蘇丁、尤提羅……也忘記中國許多詩人藝術家的傳記了。我只引大詩人杜甫的句子作為結束:「但覺高歌有鬼神,焉知餓死填溝壑?」

註1 伊麗斯.克萊爾寫過一本回憶錄,書名是:Artventure。她把「探險」aventure 這個字的開頭稍加改變,於是造成一個新字,是「藝術」和「探險」兩個字的複合體。無法翻譯,若給林紆派去譯,大概是「藝海風波」、「藝海新天」之類。出版於一九七八年。由Denoël出版社出版。

註2 卡布羅(Allen Kaprow)說:「凡前衛的藝術與其說是一美學活動,不如說是一哲學探討,一個真理的尋求。」當然持這看法的人很多,只因為他是一個有代表性的觀念藝術家,所以引了他的話。我們再引一段美學家杜凡尼(Dufrenne)的話:「從來藝術家沒有像今天寫文章寫得那麼多,那麼尖銳地意識到自我,那麼強烈地感到進行一個精神的探險。藝術在思考,以至反思自己,自從馬拉美(Mallarmé)在製作詩的詩。…造型藝術家不再寫實,於是寫自我之實:行動派畫出繪畫的活動,雕刻家雕出雕刻的活動。在這裡藝術家和哲學家居於同樣的地位,同為這個問題所困惱:藝術如何可能?」(「美學與哲學」一七四頁)

註3 以哲學的思惟和文學的手法製作眩目而奇妙的觀念圖案的,我想莫過於莊子。用他自己的描寫是:「以謬悠之說、荒唐之言、無端崖之辭,時恣縱而不儻,不以觭見之也……其書雖瓌瑋而連犿無傷也。其辭雖參差而諔詭可觀。」(天下)舉一個例子吧:「有始也者,有未始有始也者,有未始有夫未始有始也者。有有也者,有無也者,有未始有無也者,有未始有夫未始有無也者。俄而有無矣,而未知有無之果孰有孰無也。今我則已有謂矣,而未知吾所謂之其果有謂乎,其果無謂乎?」(齊物論)讓我想起印象派繪畫的絢爛的色彩的交響。

註4 組詩十八原來有註:「蘇格拉底的母親是產婆。他說真理本來存在於人的靈魂裡,他用對話方式使真理降生下來,和產婆的工作是類似的。」

註5 在展覽會場,櫥窗的襯板打開了一個窄縫,座談會上有人注意到了,認為「是觀念藝術展的單元之一」。當時這樣做,是因為壁壁皆字,有一種封閉的感覺。當然從天花板落到地面的密排的長幅是想使「人在字中、在詩中、在符號的林中」。(備忘)但我也不願叫觀者覺得窒息。開一個縫,於是在這空間有呼吸的可能、有出去的可能、有自由的可能,也就有了超越的可能。留心的人還可以在斜開著的板上看到一個箭頭,從室內看去是指向外面的。