鍾華先生:

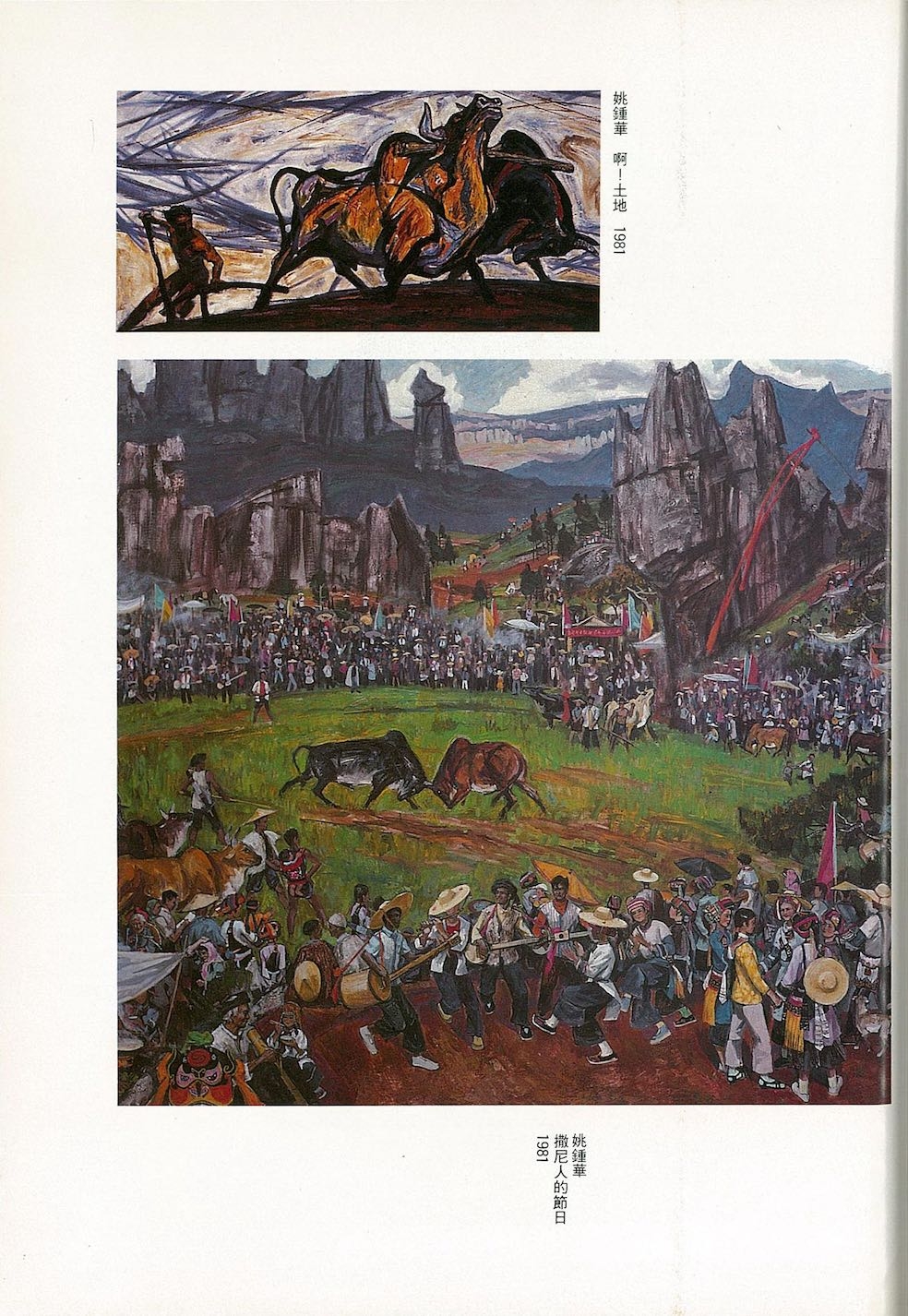

第一次看到你的畫是在一九八二年巴黎春季沙龍,那一年春季沙龍邀請中國畫家參加,你展出了「答尼族節日」,畫的是石林裡鬥牛和歌舞的場面。在參加的兩百件作品中我注意到了,覺得那是很紮實而有內容的油畫。我並且猜想那是一個雲南人的作品,因為有一種濃厚的鄉土氣息,通過一個山地人的氣質,表現出來。

一九四九年以來,中國畫家經常到全國各地寫生。石林也是吸引畫家的一個名勝,很多畫家都畫過,但是大抵都只見到石形的奇奇怪怪。你的畫不同,感受較深入,環境與人物溶為一片,畫出深沉而親切的感覺。畫面人物多,場面大,不是具備了厚實的技術基礎,作了充分的準備工作是掌握不了的。而更可貴的是這裡的民族風情和自然奇觀並不給人以故意獵奇的印象。

你知道,我的老家在彌勒,和越南相鄰。我雖然並未出生在那裡,但是童年多次回過老家,抗戰時期和戰後在雲南總共住了十年,我自以為是雲南人。一九三八年昆明遭受日機空襲,中學疏散到路南,多次和同學們到石林去遠足,對石林是相當熟悉的。我覺得石林很難畫。像西湖的蘇堤,廬山的飛來峰,瑞士的雪山等等,本身是一「景」,畫出來就像風景畫片,缺乏藝術的意味。繪畫並不需要攝取什麼「奇觀」。你的石林不是畫一個奇觀。

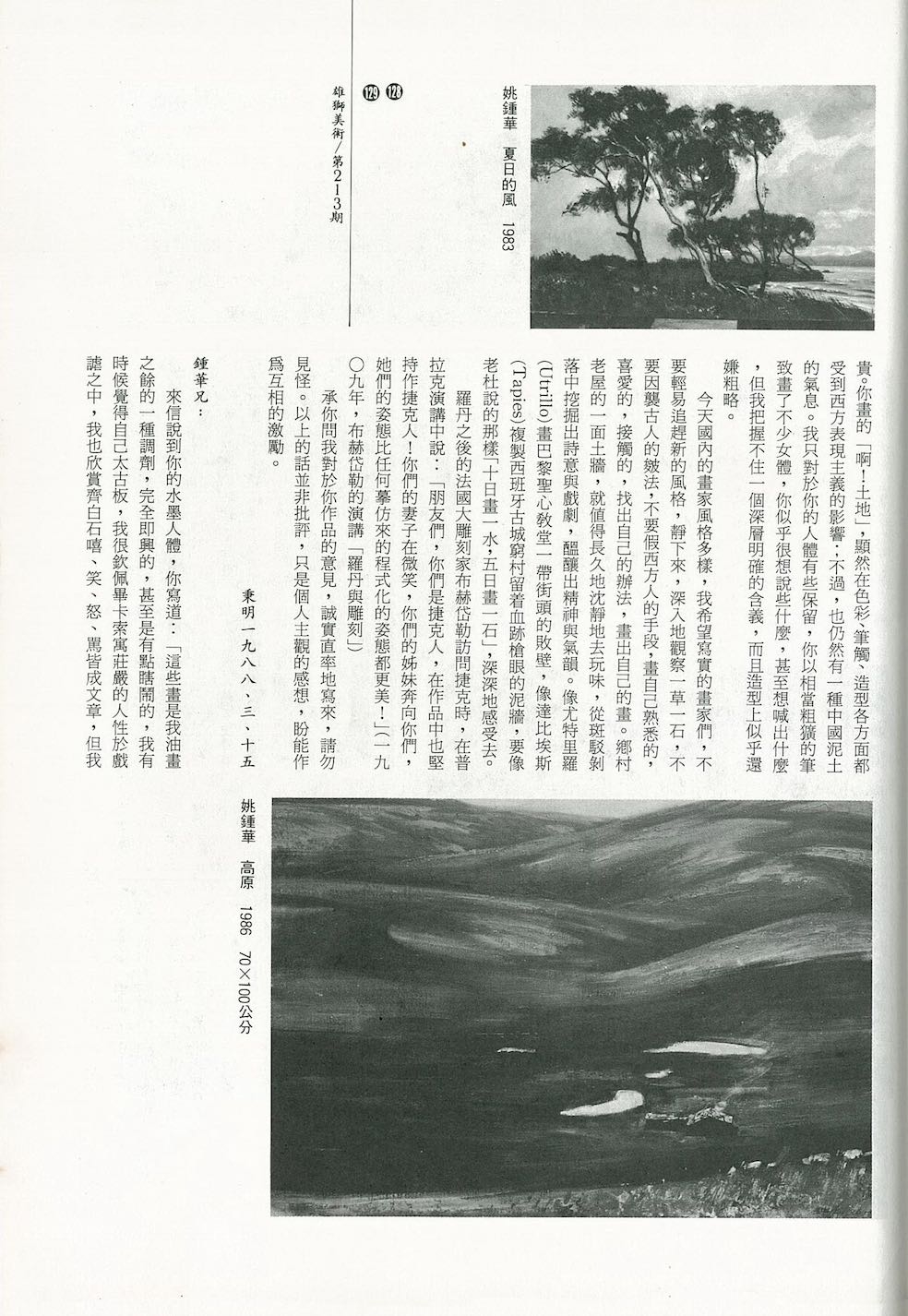

後來又看到你的一些雲南的風景,特別是昆明附近的。我可以感覺到滇池湖面的一種爽風,風中的一種芬香,我以為你畫出了一種別人畫不出的東西,一種氣息,一種鄉土味,這是極可貴的。邀請一個西方畫家來昆明寫生,他會畫出旅遊風光,也有草海、西山、大觀樓,但是他不可能捕捉得到這鄉土味。一個不特別愛這地方的畫家也不可能畫出來。

試想一想西方的一些風景畫家吧,柯洛(Corot)畫法蘭西中部的平野池沼,遠村疏林,空氣中散佈著一種珍珠色的淡靄,微妙而細膩。盧梭(T. Rousseau)畫楓丹白露森林的橡樹、牛群和夕陽古銅的光輝把秋林點染到蒼老而悲愴。在華滋渥斯(Wordsworth)寫田園詩的同時,康斯塔伯(Constable)畫出英國的鄉野,他說:「水磨開口流出的水的淙淙聲,古老朽腐的堤椿,磚牆含蓄的光澤,這些景物促使我成為畫家,而我對它們有感激的心。」這些畫家使我們愛法蘭西的土地、英吉利的土地,而他們若不是長年生活浸沉於其中是描繪不出來的。

把一個地方的鄉土味畫出來,使別的地方的人看了感到嚮往,使流落異鄉的本鄉人看到覺得心痛。記得胡小石先生有一句詩:「流人一聽鬢成霜」。這是說流人聽到故土的歌聲,驚覺到雙鬢的白髮。畫也該如此:「流人一見鬢成霜。」我不以為一個上海人去西藏畫大昭寺,一個雲南人跑到紐約畫玻璃箱似的摩天樓,會畫出動人的作品來。

當然一個本地人畫鄉土,也未必畫得出鄉土味。我想這是屬於技巧以外的因素,學不來的,你在這方面的成功,我覺得極為可貴。你畫的「啊!土地」,顯然在色彩、筆觸、造型各方面都受到西方表現主義的影響;不過,也仍然有一種中國泥土的氣息。我只對於你的人體有些保留,你以相當粗獷的筆致畫了不少女體,你似乎很想說些什麼,甚至想喊出什麼,但我把握不住一個深層明確的含義,而且造型上似乎還嫌粗略。

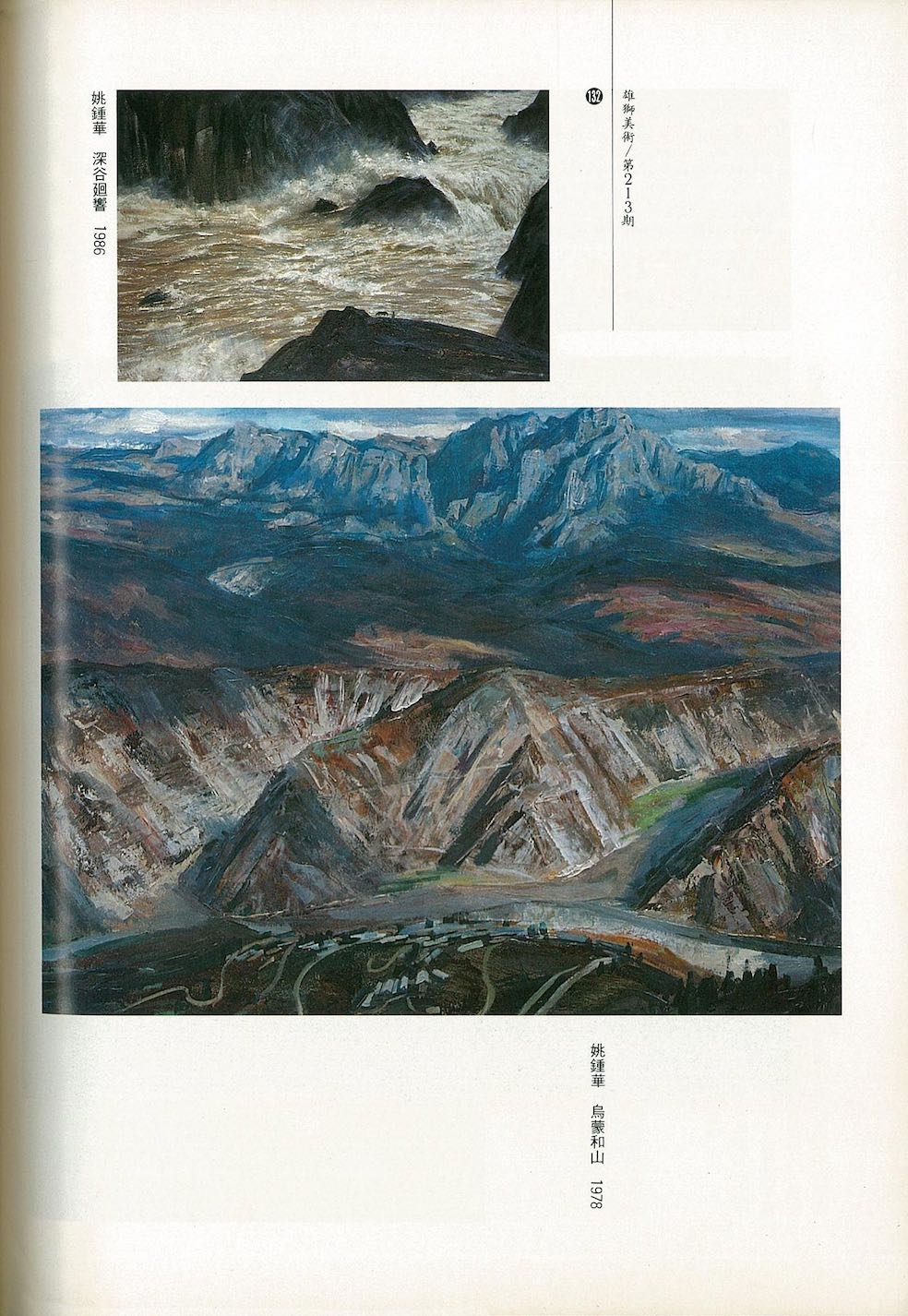

今天國內的畫家風格多樣,我希望寫實的畫家們,不要輕易追趕新的風格,靜下來,深入地觀察一草一石,不要因襲古人的皴法,不要假西方人的手段,畫自己熟悉的,喜愛的,接觸的,找出自己的辦法,畫出自己的畫。鄉村老屋的一面土牆,就值得長久地沉靜地去玩味,從斑駁剝落中挖掘出詩意與戲劇,醞釀出精神與氣韻。像尤特里羅(Utrillo)畫巴黎聖心教堂一帶街頭的敗壁,像達比埃斯(Tapies)複製西班牙古城窮村留著血跡槍眼的泥牆,要像老杜說的那樣「十日畫一水,五日畫一石」,深深地感受去。

羅丹之後的法國大雕刻家布赫岱勒訪問捷克時,在普拉克演講中說:「朋友們,你們是捷克人,在作品中也堅持作捷克人!你們的妻子在微笑,你們的姊妹奔向你們,她們的姿態比任何摹仿來的程式化的姿態都更美!」(一九〇九年,布赫岱勒的演講「羅丹與雕刻」)

承你問我對於你作品的意見,誠實直率地寫來,請勿見怪。以上的話並非批評,只是個人主觀的感想,盼能作為互相的激勵。

秉明 一九八八、三、十五

鍾華兄:

來信說到你的水墨人體,你寫道:「這些畫是我油畫之餘的一種調劑,完全即興的,甚至是有點瞎鬧的,我有時候覺得自己太古板,我很欽佩畢卡索寓莊嚴的人性於戲謔之中,我也欣賞齊白石嘻、笑、怒、罵皆成文章,但我的這些畫確無深寄託,往往流於淺陋。」

我認為你的話很談到吃緊處,在這裡我想做一點補充。你的解釋似乎是要把這些即興作法放棄,不,我沒有這意思,我並不主張你不要畫水墨人體,更不主張你不要「瞎鬧」。

你應該繼續「瞎鬧」,其實你「瞎鬧」得不夠。我覺得你的水墨人體未能像農村風景那樣含有豐富的表現。這些人體看起來好像是很自由的揮掃,但是從外師造化說,對客觀刻劃不多,從內得心源說,主觀抒情也欠充分,似乎自信不足,有著畏怯。我在一篇論中國書法的文章裡,(《書法領域裡的探索》,發表在《中國書法》,一九八六年第一期)討論到如何打破舊框框,尋找新道路的問題。我以為應該大膽吸取西方現代造型藝術的經驗與成果,如何吸取呢?有兩方面:一是理性主義的;一是反理性主義的。理性的,指西方從希臘以來的幾何秩序的追求;反理性的,指弗洛依德學說出現之後,這思想在西方哲學與文藝上激發的種種嘗試和流派。反理性方面的探索正是你所說的「瞎鬧」。把潛意識底層的形象發掘出來,把生命中的塊塊壘壘傾吐出來,並不容易,表面看來,像是瞎鬧,其實是最嚴肅的事。倒是別人作披麻皴畫山,我也作披麻皴畫山,是所謂「盲相師也」,更近「瞎鬧」。

你也曾展出過你的水墨人體,可見你也知道你的瞎鬧含有意義,你應該繼續「瞎鬧」,「瞎鬧」得更深入,更充分,更沉醉,逐漸把你的瞎鬧溶入你的作品,在瞎鬧不再是油畫之餘的「調劑」的時候,那麼你的作品也就一定不會再「古板」,你的全部生命都呼吸跳動在其中。

祝

酣然工作

秉明 一九八八、四、二十七

(姚鍾華先生為「中國美術家協會」理事及雲南畫院副院長)